聚丙烯酸钠是一种高吸水性树脂,主要用作吸水剂[1-2]。硫酸钙晶须是一类强度高的无机针状纤维类材料。但硫酸钙晶须(CSW)在水溶液等极性环境中会发生水化作用,因此需要对其进行改性,抑制其水化作用[3]。本文将疏水改性后的硫酸钙晶须和丙烯酸作为原料,MBA为交联剂,APS为引发剂经过聚合反应制备晶须/聚丙烯酸复合材料,考察改复合材料对Cu2+的吸附。

1 材料与方法

1.1主要仪器与材料

722N型分光光度计、TENSOR27型傅里叶变换红外光谱仪。改性硫酸钙晶须(自制);过硫酸铵(APS)、N,N’-亚甲基双丙烯酰铵(MBA)、丙烯酸、氢氧化钠、硫酸铜(五水)、三聚磷酸钠(STPP),均购自成都市科龙工试剂厂。

1.2 试验方法

1.2.1 改性硫酸钙晶须/聚丙烯酸钠复合材料的制备 称取一定量的丙烯酸,然后加NaOH进行中和,得到丙烯酸钠。在丙烯酸钠溶液中加入一定量的MBA,充分溶解后,加入经STPP改性的硫酸钙晶须(STPP含量为晶须的5%)并充分混合均匀。与此同时,将APS充分溶解之后倒入恒压漏斗中待用。在搅拌状态下,将APS溶液滴入丙烯酸钠与STPP改性晶须的混合液之中。待聚合完全后,将产物烘干粉碎,用分样筛取60-80目的样品,待测。

1.2.2 标准曲线的制作 称取20 g CuSO4·5H2O于500mL烧杯中,搅拌溶解后转移到1000mL的容量瓶中,定容后上下震荡三次,静置五分钟,即配成了20g/L的硫酸铜溶液。以此为母液,然后将母液稀释为:15g/L、10g/L、7.5g/L、5g/L。然后在最大吸收波长810nm处,以蒸馏水为空白,分别测的5g/L、7.5g/L、10g/L、15g/L、20g/L硫酸铜溶液的吸光度。所得标准曲线公式,。

1.2.3复合材料吸附Cu2+测试 吸附量Q(mg/g)的计算公式:。其中,溶液用量的体积,L;吸附前铜离子的浓度,g/L;吸附后铜离子的浓度,g/L;改性硫酸钙晶须复合材料的用量,g。在25℃下,取m = 0.1 g的改性硫酸钙晶须/聚丙烯酸钠复合材料,加入V=50 mL不同浓度的硫酸铜溶液中,并充分振荡。吸附前硫酸铜溶液浓度C1分别为20 g/L、15 g/L、10 g/L、7.5 g/L、5 g/L。吸附后,C2通过测定吸光度A来确定。

2 结果与讨论

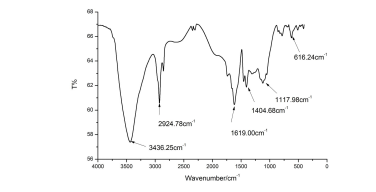

2.1改性硫酸钙晶须复合材料红外表征

图 1 STPP改性晶须含量为10%的硫酸钙晶须/聚丙烯酸钠复合材料红外图

由图1可以看出,当改性硫酸钙晶须与聚丙烯酸钠复合后,在复合材料的红外图谱上出现了可归属于—COONa中的羰基伸缩振动峰和—COOH的羰基弯曲振动峰,证明了聚丙烯酸高分子链的存在,通过本实验,得到了改性硫酸钙晶须/聚丙烯酸钠复合材料。

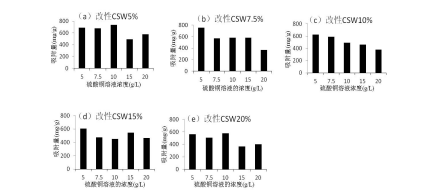

2.2 改性硫酸钙晶须/聚丙烯酸钠复合材料对Cu2+的吸附

图 3不同硫酸铜浓度下STPP改性CSW/聚丙烯酸钠复合材料对Cu2+的吸附

图3是不同硫酸铜浓度下STPP改性CSW/聚丙烯酸钠复合材料吸附性能,从图可以看出不同晶须含量的复合材料吸附Cu2+的量存在一定的差异,随着硫酸铜溶液的浓度的逐渐增加,复合材料的吸附量在波动。在所有含量的吸附图中,硫酸铜溶液浓度为20 g/L下吸附量相对最小,推测可能是因为:一般复合材料的吸附分为物理吸附和化学吸附,物理吸附主要是通过分子间作用力进行表面吸附;化学吸附是通过离子键结合吸附,本论文所制备复合材料两种吸附都有;并且表面和内部都能吸附,当溶液浓度太高,铜离子较多,表面的官能团和铜离子结合,将表面的孔道堵住,对复合材料内部吸附铜离子产生阻碍,吸附阻力大,吸附动力较小,使得总体吸附量下降;在晶须含量为7.5 %、10 %、15 %的图来看都是在低浓度下5 g/L吸附量最大,推测可能是浓度较低,一是物理吸附在表面吸附的铜离子较少,从而使内部化学吸附能够吸附较多,整体吸附能力较强;二是该种复合材料亲水易膨胀,低浓度的母液易使其膨胀,孔道更容易打开,从而吸附能力较强。在晶须含量为5 %、20 %的图来看吸附量最大的硫酸铜溶液浓度为10 g/L,在这个浓度下物理吸附和化学吸附都能够达到最大的吸附量,达到790 mg/g。

3 结论

综上所述,通过改性硫酸钙晶须与聚丙烯酸钠复合制备得到的晶须/聚丙烯酸钠复合材料对Cu2+有较好的吸附作用,该材料将在重金属离子吸附领域有一定的应用前景。

参考文献

[1] 谭凤梅, 严琪, 刘韩, 等. 聚丙烯酸钠/丙烯酰胺复合物的制备及其吸附[J]. 化学工程, 2019, 47(11): 19-24.

[2] 霍景沛, 张裕邦, 邹婉莹, 等. 聚丙烯酸钠高吸水性复合材料的研究[J]. 化学推进剂与高分子材料, 2019, 17(1): 55-57.

[3] 王明威, 曹建新, 谢贵明, 等. 油酸钠改性无水硫酸钙晶须及其机理研究[J]. 人工晶体学报, 2020, 49(10): 1936-1944.

基金项目:自贡市科技局技术创新项目(项目编号:2015HX17),精细化工助剂及表面活性剂四川省高校重点实验室项目(项目编号:2018JXY03)。

作者简介:陈永忠(1970-),男,籍贯四川自贡,博士,讲师,研究方向为化工新材料、环境化学。