引言

随着全球气候的变暖,极端天气气候事件也不断增多,雷电活动作为雷暴中的一个重要天气现象,已经被联合国列为“最严重的十种自然灾害之一”,它对气候变化的影响及其响应问题越来越受到人们的关注。邓德文等[1] 从雷电活动监测、雷电活动特征以及雷电活动与气候变化的响应和影响等三个方面较系统地总结了雷电活动研究取得的进展;陈思蓉等[2]指出,中国雷暴发生频繁的区域位于青藏高原东部、 云南中南部、四川境内、华南两广地区和新疆西部,各区域雷暴日数存在不同的年际变化特征。为此,许多学者分析了青藏高原雷暴天气学、雷暴电学[3~5]等特征。西藏地区作为青藏高原的主体和雷暴多发地区,有较多研究探讨了该区域雷暴活动规律。从空间分布来看,西藏中部为雷暴多发区,雷暴的形成与积雨云的活动密切相关[6] ;从时间变化规律来看,西藏地区雷暴日数呈减少趋势,且雷暴日数随平均气温的增高而下降,随着降水量的增加呈上升[7] ,并且雷暴活动具有年雷暴初日提早、年终雷日推迟的现象[8] ;此外,许多研究[9~11] 分析了西藏部分区域的雷暴变化特征及西藏地区防雷减灾对策[12]。由此可见,以往大多数研究侧重于整个西藏地区的雷暴气候特征,并没有涉及藏东南地区雷暴日数气候特征的研究。地处西藏东南部的藏东南地区,其东部是南北走向的横断山脉,北是东南、西北走向的念青唐古拉山,中部是东西走向的冈底斯山脉,南部是喜马拉雅山脉,形成“∧”地形,印度洋暖湿气流沿“∧”地形向北、向南输送。喜马拉雅山脉及岗日嘎布山以南地区在地形抬升作用下,降水充沛,也是雷暴高发地区。因此,我们利用近30a的雷暴日数的观测资料,统计分析藏东南地区雷暴的空间分布、时间分布特征,得到了藏东南地区雷暴的基本特征。

1 资料及方法

利用西藏林芝的巴宜、米林、波密、察隅4个气象站月报表中,当日出现雷暴天气计1次雷暴日为标准,统计1981年~2010年林芝雷暴日数。

2 藏东南地区雷暴日数的时空分布特征

2.1 雷暴的空间分布特征

从藏东南区域各站点近30a的雷暴日数统计表1中可以看出,藏东南地区雷暴日数的空间分布特征,低海拔区的波密、察隅一带的雷暴日数,明显少于高海拔区巴宜、 米林一带,相差在一倍以上。年平均雷暴日数巴宜最多为26.4次,其次是米林为17.1 次,波密、察隅不足10次,分别为7.1次和8.8次。

表 1 藏东南区域各站点1981~2010年间的雷暴日数表

2.2 雷暴的时间分布

2.2.1 雷暴的日变化

雷暴有显著的日变化,一天之中,主要发生在白天,且以午后13~18时为最多,夜间因云顶辐射冷却,使云层内的温度层结变得不稳定,也可能引起雷暴。这种日变化特点与白天高原热力作用的增强和山谷风环流的影响有着密切的联系。一般雷暴强度弱,维持时间较短,多为几分钟到一小时,但出现次数较多;强雷暴强度大,维持时间长,一般为几十分钟到几小时,个别可间歇维持数小时到几天(如冷涡雷暴)。

2.2.2 雷暴的月、季分布特征

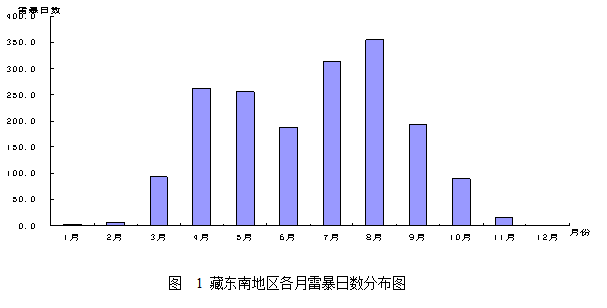

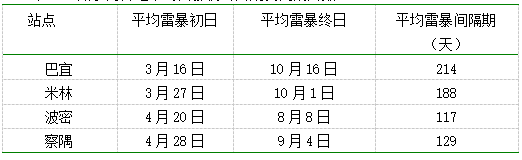

从藏东南地区各月雷暴日数分布图(图1)中显示,该区域雷暴日数一般夏季多,冬季少,雷暴在3月~10月出现次数多,但雷暴的活跃期始于4月份,7~8月达到最大值,9月份开始逐渐减少。平均雷暴初日出现在3月中旬到4月下旬,平均雷暴终日出现在8月上旬到9月上旬。初雷日最早出现在1月下旬,终雷日最晚出现在12月中旬,具体各地平均雷暴初终日期及间隔日数见表2。

藏东南地区初、终雷暴的平均间隔日数在117至214天之间,其西部海拔较高的巴宜和米林的初、终雷暴的间隔日数均在100天以上,间隔日数最长可达283天,而东部海拔较低其的波密和察隅的初、终雷暴间隔日数最短仅1天,最长也可达234天。

图1 藏东南地区各月雷暴日数分布图

表 2 藏东南各地平均雷暴初终日期及间隔日数

2.2.3 雷暴的年际变化和年代变化

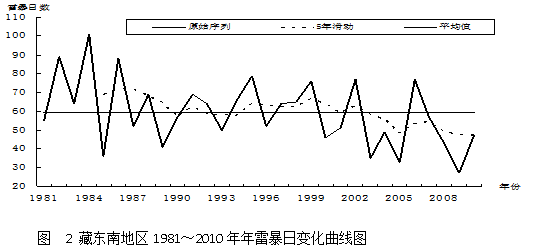

从藏东南地区1981年~2010年年雷暴变化曲线图可看出,历年年雷暴日数在2000 年之前没有明显的上升或下降趋势,在平均值上下浮动,且大多年份处在偏多区,其中1984年的101次为最多。从2002年之后开始呈递减趋势,到2009年的年雷暴日数只有27次,为最少年份。从5年滑动平均曲线图看,2002年之前大多在高于平均值之上,之后开始呈递减态势,2003年后均低于平均值。

3 雷达防御措施

藏东南地区是雷暴高发地区,雷暴灾害造成了人畜伤亡,如2004年9月7日晚9点30 分,林芝市米林县扎绕乡龙安村13户村民遭受雷击灾害。灾害造成2名妇女深2度烧伤,2名儿童、3名成人受轻伤,12户村民家中的电视机、洗衣机和多部调压器等电器设备遭到损坏,该村一户投资40万元的新居遭到严重破坏,全村唯一的价值1万3千余元的变压器被烧毁,受此影响,里龙电站停电2小时,此次灾害造成的直接经济损失达40万元左右。防雷减灾工作是一项促进国民经济发展,维护人民生命、财产安全的工作,而雷电灾害作为联合国国际减灾10年委员会公布的最严重的十大自然灾害之一,因此,通过分析藏东南地区雷暴的空间分布、时间分布特征,得到了藏东南地区雷暴的基本特征,并针对藏东南的雷暴特征提出了以下防御措施,通过防雷减灾,减少对人民生命、财产的损失具有重大意义。

1、雷击发生时自我保护措施

(1)远离建筑物的避雷针及其接地引下线,防止雷电反击和跨步电压伤人。

(2)远离各种天线、电线杆、高塔、烟囱、旗杆,如有条件,应进入有防雷设施的建筑物或金属壳的汽车、船只,但帆布的篷车、拖拉机、摩托车等在雷雨天气发生时是比较危险的,应尽快远离。

(3)尽量离开山丘、河边、池塘边,离开孤立的树木和没有防雷装置的孤立建筑物,铁围栏、铁丝网、金属晒衣绳也很危险。

(4)雷雨天气尽量不要在旷野行走,外出时应穿塑料材质等不浸水的雨衣,不要骑在牲畜上或自行车上行走;不要用金属杆的雨伞,不要把带有金属杆的工具如铁锹、锄头扛在肩上。

(5)人在遭受雷击前,会突然有头发竖起或皮肤颤动的感觉,这时应立刻躺倒在地,或选择低洼处蹲下,双脚并拢,双臂抱膝,头部下俯,尽量降低自身位势、缩小暴露面。

(6)如果雷雨天气人呆在室内,必须关好门窗,防止球形雷窜入室内造成危害;把电视机室外天线在雷雨天与电视机脱离,而与接地线连接;尽量停止使用电器,拔掉电源插头,不要打电话和手机,不要靠近室内金属设备(如暖气片、自来水管、下水管);不要靠近潮湿的墙壁。

2、高层建筑物及现代化设备防雷措施

(1)高层建筑物除安装规范、合格的防雷设施、避雷针以外,还可以直接在建筑物顶端加装消雷器,采取综合防雷技术防止雷电灾害,并对防雷设施进行定期监测。

(2)现代化设备厂房及办公区域等除了做好外部防雷措施以外,还应在内部电力、 电讯系统上加装符合质量标准的避雷器,以防雷击或反击造成的设备损坏。

(3)计算机机房及计算机系统除采取完善的屏蔽与接地措施外,还应在信号电缆终端设备的输入端、总电源、机房配电柜和UPS电源前端装设信号电涌保护器。

4 结论和讨论

本文对藏东南地区近30a的雷暴日数进行了再分析,得到了关于雷暴天气的以下结论:藏东南地区的雷暴天气多发于中西部海拔较高的巴宜、米林一带,而东南部海拔较低的波密、察隅一带相对较少;日变化特征看,雷暴主要集中在下午13时~18时时段内出现;夏季雷暴日数最多,其次是秋季和春季,雷暴天气一般出现在3月~10月期间,主要集中在7月~8月,其中8月份最多;雷暴天气日数呈递减趋势,2000年之前年雷暴日数在平均值上下浮动,且大多年份处在偏多区,从2000年起雷暴日数明显减少。同时提出了雷击发生时自我保护及高层建筑物及现代化设备防雷措施。

参考文献

[1] 邓德文,周筠珺. 全球雷电活动研究进展[J]. 高原山地气象研究,2011,31(4):89 -96

[2] 陈思蓉,朱伟军,周兵. 中国雷暴气候分布特征及变化趋势[J]. 大气科学学报,2009,32(5):703 -710

[3] 尤伟,臧增亮,潘晓滨等. 夏季青藏高原雷暴天气及其天气学特征的统计分析[J]. 高原气象,2012,31(6):1523 -1529

[4] 张鸿发,郭三刚,张义军等. 青藏高原强对流雷暴云分布特征[J].高原气象,2003,22(6):558 -564

[5] 郄秀书,张广庶,孔祥贞等. 青藏高原东北部地区夏季雷电特征的观测研究[J]. 高原气象,2003,22(3):209 -216

[6] 张廷龙,郄秀书,言穆弘等. 中国内陆高原不同海拔地区雷暴电学特征成因的初步分析[J]. 高原气象,2009,28(5):1006 -1017

[7] 唐小萍,张核真. 西藏雷暴气候特征的初步分析[J]. 西藏科技,2004,5:38 -40

[8] 杨斌,余燕群. 西藏地区雷暴的气候特征及其变化规律[J]. 安徽农业科学,2011,39(2):978 -980

[9] 赵阳,张义军,董万胜,等. 青藏高原那曲地区雷电特征初步分析[J]. 地球物理学报,2004,47(3):405 -410

[10] 唐佳芳,汪洁,德青. 昌都 30 年雷暴变化的气候特征分析[J]. 西藏科技,2011,4:68 -70

[11]尼玛卓玛,红梅. 西藏高原农牧区防雷减灾工作现状及对策[J].西藏科技,2012,3:59 -61

[12]尼玛央珍,央金,洛桑曲珍近, 30 年西藏地区雷暴日数的气候分布特征. 高原山地气象研究,2014,35(5):1674 -2184