前言

脑卒中病症属于高发病率疾病,很多患者即使给予临床治疗也会出现残疾后遗症,对患者的身心健康有着极大的伤害性,其中神经源性膀胱是脑卒中后较普遍的并发症,而且此类症状非常严重,促使患者日常生活受到影响。早期阶段对于此类问题的处理,通常会选择留置导尿,但是对于系统管理却并不关注,这无疑会促使患者错过最佳的膀胱康复时机。所以,探寻一类科学的干预手段是至关重要的。此次就针对选入的患者实施针对性的临床康复护理,对效果综合评估,详情如下文。

1对象与方法

1.1研究对象

此次内容主要对脑卒中神经源性尿失禁病例进行了研究,共选入例数为52例,纳入时间是2020年3月至2023年4月。纳入要求:与临床疾病诊断指标相一致者;患者临床症状属于尿失禁型;年龄不超过84岁;对此次研究内容知晓,并配合完成调研;排除条件:存在泌尿系感染情况者;精神病变患者;资料部分丢失者;随机方式完成分组,对照组男女20:6,患者年龄34岁以上,77岁以下。观察组男24例,女2例,患者年龄在35-76岁,具体对调查目标相关资料,如疾病程度、治疗方法等,无显著对比意义。

1.2护理方法

对照组具体给予间隙导尿操作。需给患者、家属说明此类方法实施的效果、注意要点,让其能够积极配合治疗。需对尿管做好润滑处理,动作不可过于粗鲁,置管期间需要符合无菌要求,根据相关规定实施导尿干预。间歇导尿频次以患者尿液残留情况确定。通过便携式膀胱容量检测设备对病患残余尿量进行有效检测,如果余量不在正常容量范围内,而且不能自行排出,需要实施间歇导尿干预,尿量残余在200—300ml,日导尿4次左右,尿量在100—200ml,导尿约2两次,尿量低于100ml,或患者能够自行排出,说明患者膀胱功能逐渐恢复,可不再给予间歇导尿处理[1]。

观察组同步上述干预手段,并执行盆底康复仪操作。主要以医院现有的治疗仪给予电刺激处理,在女性阴道中置入一次性内置式电极,男性选择肛门,设定各项参数,刺激2秒停止2秒,根据患者耐受程度对强度进行适宜调整,引导患者实施盆底肌肉收缩等练习,1日1次,1次30分钟,所有病例治疗时间是1个月[2]。

1.3观察指标

(1)对此次临床治疗效果进行综合评估。(2)以指定的监测设备对患者干预前后的膀胱容量和残余尿量各指标进行组间调研。(3)利用生存质量量表(QOL)对此次患者的生活情况进行比较分析。

1.4统计学方法

对于此次研究中产生的数据资料选择相应软件完成处理,具体选择SPSS22.0版本,计数资料与计量资料给予t/x2验证,组间评估分析有显著性是(P<0.05)。

2结果

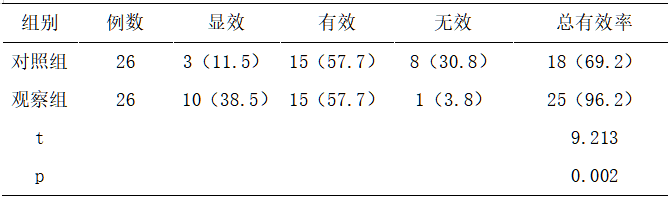

2.1患者治疗疗效对比

具体对此次患者的治疗效果综合评估,结果为观察组治疗有效病例居多(P<0.05)。见表1。

表1治疗效果分析[n(%)]

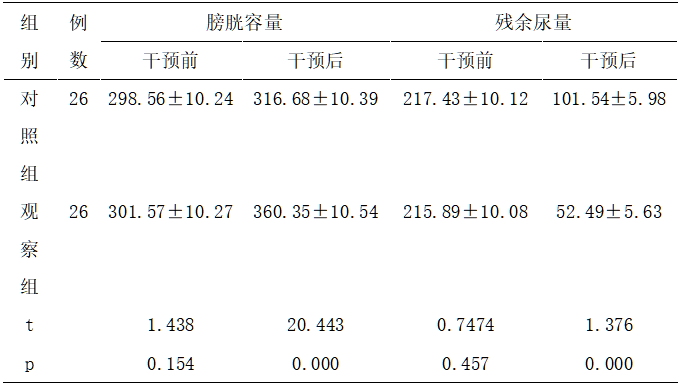

2.2小组膀胱容量、残余尿量分析

2.2小组膀胱容量、残余尿量分析

查看此次病例干预后的膀胱容量,观察组明显增加,对比各小组残余尿量,两组情况都有改善,但组间比较对照组稍多(P<0.05)。见表2。

表2患者膀胱容量、残余尿量对比[n(%)]

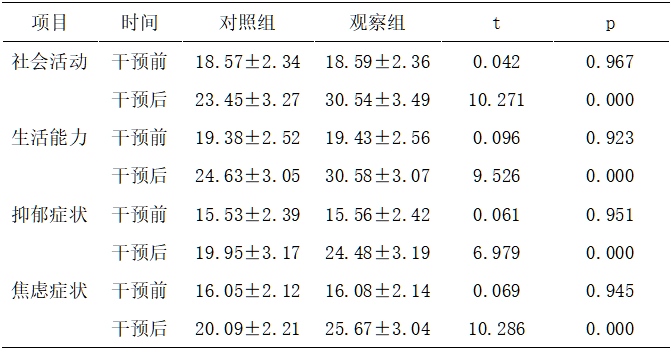

2.3组间生活质量比较

2.3组间生活质量比较

具体对患者干预前后生活质量综合评估(P<0.05)。见表3。

表3患者生活质量对比分析(x̄±s)

3讨论

3讨论

脑卒中患者在疾病的持续进展后,出现神经源性尿失禁情况,通常会发生尿急、尿频等临床现象,这会影响患者的日常生活,同时会增加家庭经济负担,当前对于神经源性尿失禁的治疗,留置尿管为常用方式,虽然可缓解患者病症,但长时间留置尿管会促使患者出现尿路堵塞等情况,导致患者膀胱功能的恢复受到一定限制,所以,探寻一类科学的康复护理方法是尤为关键的[3]。

此次研究中,对照组患者给予间隙导尿处理,观察组也给予以上处理,并配合盆底康复仪处理,对组间治疗效果评估,观察组大部分患者短时间内症状恢复,早期转归正常生活。

参考文献:

[1]周立群.个体化康复护理对脑卒中后神经源性尿失禁患者膀胱功能及精神的影响研究[J].检验医学与临

床,2019,15(4):566-567,576.

[2]刘畅,黄开秀.间歇性清洁导尿结9合重复经颅磁刺激治疗对神经源性膀胱的治疗作用研究[J].重庆医科

大学学报,2020,45(8):1240-1242.

[3]郭声敏,黄丽衡,佘秋群,等.脑卒中神经源性膀胱个案管理方案的应用[J].临床与病理杂志,2019,39(3):623-627.