粮食作物种植过程中,注重改善土壤结构,有利于为粮食作物更好地生长提供良好环境,并促进作物根系快速生长。通过对现阶段免耕种植模式应用情况的调研与分析,虽然该类型耕作方式能够提升土壤中生物多样性以及有效改善旱地土壤结构有一定作用,但长期以免耕方式种植粮食作物,则会出现耕层变浅、表层土壤容重增加等问题,导致土壤结构效能降低。在明确免耕对稻油轮作系统土壤结构具体影响前提下,如何选择合理耕作方式,是目前各相关人员需要考虑的问题。

1.免耕对稻油轮作系统土壤结构的具体影响分析

1.1试验材料及方法

以某地区试验田为例,该试验田所在区域常年气候湿润,年平均气温17℃左右,年平均降水量不超过1240mm。试验田长期轮作水稻与油茶两种作物,每年10月下旬至5月中旬种植油菜;6月上旬至次年10月中旬种植水稻,以旋耕方式为主。

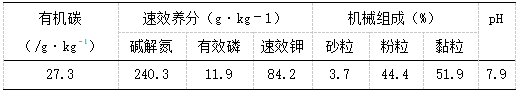

根据本次试验研究目的,选择合适的水稻与油菜品种,免耕处理试验田以人工散播方式播种水稻及油菜种子;旋耕处理试验田以抛秧与人工移栽方式分别播种水稻和油菜种子。基于水稻季,免耕与旋耕处理试验田施肥量均为910kg·hm–2(包括尿素90kg·hm–2、复合肥720kg·hm–2);油菜季,免耕与旋耕处理试验田施肥量均为495kg·hm–2(尿素195kg·hm–2、复合肥300kg·hm–2);施肥方式分别是撒施与穴施[1]。试验田土壤基本理化性质参考表1。

表 1 试验田土壤基本理化性质 1.2采集样品及处理

1.2采集样品及处理

(1)于5月种植水稻前,对试验田土壤样品进行采集,选用五点取样法进行样品采集。利用PVC环刀分别采集0-5cm、5-10cm、10-15cm、15-20cm、20-25cm五个层次原状土柱,为避免土壤中水分蒸发速度过快,可以在样品采集完成后将其用保鲜膜进行包裹。

(2)按照S形线路在每个试验田区采集9个点五个层次混合土壤样品并装入塑料盒中,以便后续试验研究使用。

(3)对原状土柱进行饱和处理,饱和处理时间不少于48h,将其放置压力膜仪中,压力控制在–33kPa,待原状土柱平衡后,即可从压力膜仪中取出,再进行CT扫描。其中混合土壤样品处理,则是等待自然风干后,将土样处理成规格一致的小块,每小块规格为10mm。将风干后混合土样分为两部分,用于土壤团聚体分析和土壤理化性质测定;土壤理化性质测定所用土样规格为过2mm或0.15mm。

1.3CT扫描及图像处理

首先,借助X射线显微CT设备对原状土柱进行扫描,设置扫描电压与电流,分别为110kV与110µA,曝光时间控制在1.25s,分辨率为25µm。

其次,固定样品上所放置的土壤样品,同时匀速旋转,该过程中将会获得1200幅投影图像。利用配套软件重建获得的投影图像,生成规格为2284×2304体元的8位灰度图像,共计数量2100幅,以tif格式存储图像。在图像预处理过程中,为降低采样环节对样品边界确定的影响,将选取样品中间部分,中间部分图像规格为的1200×1200×1200体元,对其展开图像进一步分析[2]。

最后,基于Default阈值分割法运用,分割处理对应图像,获得二直图像,借助专用插件分别计算样品孔隙度与孔隙大小分布。

2.试验结果

2.1耕作方式对水稻土容重影响

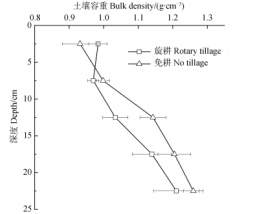

(1)从试验研究结果来看,土壤深度增加的同时,也会使免耕处理的土壤容重随之增加,且0-25cm各土层之间在此方面有着明显差异呈现。旋耕处理0-15cm各土层间土壤容重差异不明显,但15-20cm土层深度时,土壤容重明显增大,该情况出现原因与前期耕作时所形成的犁底层有着密切关联。

相较于旋耕处理,免耕处理0-5cm土层的土壤容重虽然降低了5.1%左右,但二者之间差异性影响并不显著。免耕处理10-15cm土层差异影响明显高于旋耕处理,其他土层的免耕与旋耕处理则是无明显差异。基于免耕与旋耕处理方式分别对不同土层土壤容重的影响参考图1。 图 1 基于免耕与旋耕处理方式分别对不同土层土壤容重的影响

图 1 基于免耕与旋耕处理方式分别对不同土层土壤容重的影响

(2)由此可知,免耕处理后,使试验田表层土壤容重明显降低,对5-20cm土层则是无有效作用。免耕处理两季后,相较于翻耕处理,水稻田0-5cm土层容重降低3.55%左右。因免耕处理试验田未借助机械设备辅助种植,该区域土壤结构未受到机械设备干扰影响,使土壤表层堆积了较多的前茬秸秆残留物,并在土壤动物及微生物作用下,致使表层土壤容重明显降低。

2.2耕作方式对土壤有机碳影响

结合各项试验数据,免耕处理与旋耕处理表层,其土壤有机碳含量均较高,土壤有机碳含量随着土壤深度增加而呈现逐渐衰减趋势。相较于旋耕处理,其他土层免耕处理后的土壤有机碳含量均未高于前者,不包括表层。说明稻油轮作免耕处理,对土壤有机碳含量提高无明显作用。但仍有一些研究结果阐述了免耕处理可以使土壤有机碳含量增加,通过对其展开进一步研究后,发现土壤有机碳含量会随着免耕年限延长而随之提高。

2.3耕作方式对水稻土大孔隙影响

从获得的各个土层对应二维灰度图像及三维孔隙结构图像来看,灰度图像中,免耕与旋耕处理0-10cm土层存在较大孔隙,且数量较多;10cm以下土层仅存在较少数量孔隙,孔隙数量随着土壤深度增加而逐渐减少。三维图像中,免耕与旋耕处理0-5cm和5-10cm土层所呈现的孔隙结构具有复杂性特点,通过对比0-10cm土层,免耕与旋耕处理10-15cm土层时,土壤孔隙数量明显变少。其中以根孔为主的土壤孔隙集中分布在15-25cm土层中。

基于定量分析,得知免耕与旋耕处理后,土壤大孔隙度受到土层深度增加影响而降低,免耕处理0-5cm和5-10cm土层对应土壤大孔隙度明显高于旋耕处理;免耕与旋耕处理10-25cm之间的各土层,其对应土壤大孔隙度无明显差异。在试验过程中,发现免耕处理试验田土壤表层中有较多蚯蚓存在,且多于翻耕处理土壤表层[3]。因免耕处理试验田未经过机械扰动,使大量有机物料在土壤表层聚集,促使较多动物种群数量在表层土壤中存在,在土壤动物长期活动影响下,明显增加了土壤大孔隙度。

从土壤大孔隙分布情况来看,>2000μm孔径的大孔隙主要分布在免耕处理0-5cm和5-10cm土层;>2000μm孔径的大孔隙主要分布在旋耕处理0-5cm、5-10cm、10-15cm及15-20cm土层。其中免耕与旋耕处理10cm土层以下,各孔径对应大孔隙度未有明显差异。由此可知,免耕处理对0-10cm土层各个孔径的大孔隙有明显提高效果,为0-10cm土层提供了良好孔隙系统,以保证土壤结构始终维持稳定状态。

结束语:综上所述,通过开展相关试验研究活动,进一步分析免耕对稻油轮作系统土壤结构的具体影响,从试验结果来看,应用免耕方式,能够明显增强土层土壤大孔隙度,但对土壤有机碳含量及容重增加均无有效作用;说明免耕可以使0-10cm土层具有良好的土壤孔隙系统,并达到对水稻土表层土壤结构加以改善的作用,此方面研究结果不仅能为合理耕作方式选择提供参考依据,又能助推我国农业生产实践持续开展。

参考文献:

[1]袁波.稻油轮作系统不同种植模式对水稻和油菜生长发育和周年产量的影响[D].华中农业大学,2020.

[2]刘玲玲.耕作方式和蚯蚓对稻油轮作系统土壤结构及作物根系的影响[D].湖南农业大学,2020.

[3]张中彬,李超,房焕.免耕对稻油轮作系统土壤结构的影响[J].土壤学报,2021,58(02):412-420.