静脉输液是最为常用的给药方法,儿科门诊中几乎所有患儿均需接受输液治疗,输液期间极有可能因其好动、皮肤组织疏松等因素影响引起针头脱落、纠纷、刺伤等不良事件,容易引起纠纷,不利于输液治疗的顺利进行[1]。目前在儿科门诊中应提高对静脉输液的关注度,并积极在其中实施护理风险管理,严防静脉输液护理不良事件。基于此在本次研究中便简单探析了儿科门诊静脉输液护理风险管理的实施效果。

1 资料与方法

1.1 研究对象

共计60例患者参与实验,均为儿科门诊静脉输液患儿,符合实验参与条件,时间为2021年12月至2022年12月,在本次研究实施中将其随机分配为两组,即对照组、观察组,每组30例,其中包括33例男性和27例女性,年龄1~10岁,平均(4.5±2.1)岁,患有病毒性脑炎、高热惊厥、病毒性心肌炎等。

1.2 方法

继续在对照组中实施常规护理,具体措施包括强化护理人员技能水平、加强健康宣教及迅速。

在观察组中应重点实施静脉输液护理风险管理。(1)成立小组:静脉输液护理不良事件较多,相关护理风险管理措施的实施需要从实际情况出发,对此可在护理队伍中抽取若干名工作经验>5年的护士参与静脉输液护理风险管理小组;小组内需对过往儿科门诊静脉输液护理不良事件进行回顾性分析,总结可能引起护理风险的危险因素,集思广益下制定改进对策。

(2)定期培训:护士是静脉输液护理的重要参与者,应具备过硬专业素养,护理风险管理模式下,应着重关注护士专业技能水平,可组织护士进行学习,例如带领儿科门诊护士学习静脉输液护理危险因素,提升其对风险识别能力;再如应学习应对护理不良事件的应对技巧,提升穿刺技能水平,尤其是一次穿刺成功率,避免反复穿刺。

(3)各类风险事件的应对:①液体渗出:部分情况下可能出现液体渗出问题,与针头位置不正确、患儿活动过度有关。对于该问题,应着重落实责任,责任到个人;并且要在定期的护理培训中重点学习静脉穿刺留置操作,尤其应指导护士学习一些细节操作技巧;②针头脱落:完成穿刺后可能存在固定不稳的情况,容易导致针头脱落,该情况下应尽快更换针头,并采用硬板协助固定;同时告知家属应避免孩子乱动输液侧肢体、并保持稳定;③给药错误:导致给药错误的原因与护理人员疏忽大意有关,对于该情况应立即停止给药,询问医生是否存在风险性,同时还应尽快责任到个人,向患儿家属道歉[2]。

1.3 观察指标

统计比较两组患儿的静脉输液不良事件,一般包括反复穿刺、针头脱落、给药错误、液体渗透等。

1.4 统计学处理

实验期间的统计学处理均使用SPSS21.0进行,使用(x±s)表示计量资料,通过“t”检验;对于计数资料,可通过“%”表示,由“X2”进行检验,对于符合正态性分析,且数据间存在明显统计学意义的情况可表示为“P<0.05”。

2 结果

2.1 护理事件发生情况

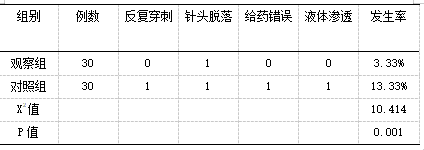

据统计数据显示,观察组静脉输液不良事件发生率明显低于对照组(P<0.05)。

表1 静脉输液不良事件发生率比较(%)

3 讨论

3 讨论

儿科门诊静脉输液期间的护理工作有较高难度,需要严防其中的护理风险、避免不良事件。在本次研究中,着重探析了护理风险管理在儿科门诊静脉输液中的应用价值,成立了专门的静脉输液护理小组,能够应对愈加复杂的门诊护理工作,与此同时其中非常关注护理培训,着重提升护理人员的专业素质水平、风险识别能力。

据悉儿科门诊静脉输液护理风险因素多样,可能引起的护理不良事件也比较多。针对该问题,在本次护理风险管理模式下采取了针对性地改进对策,围绕液体渗出、针头脱落、给药错误等风险的预防进行了着重探析。如结果中表1所示可见,观察组、对照组静脉输液不良事件发生率分别为3.33%、13.33%,观察组不良事件发生率显著低于对照组(P<0.05)。

据本次研究数据分析可见,在儿科门诊静脉输液中应用护理风险管理可提高护理质量,显著降低不良事件发生率,对提升护理质量、贯彻落实优质护理服务理念有重要意义。

参考文献:

[1]贾园园,荚恒娅,闫红丽.护理风险管理在急诊静脉输液中的应用效果分析[J].中西医结合护理(中英文),2022,8(03):187-189.

[2]刘艺. 住院患儿静脉置管有效性及安全性影响因素的系统综述[D].延边大学,2020.