引言:普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)以下简称《新课标》,在实施过程中提出建议,要以培养地理学科核心素养为目标,重视学生地理学习过程中的思维发展,避免出现重知识点的“碎片化”现象,着力发展学生的地理思维过程和真实思维状态的外显,明确提出要开展思维结构评价。“思维可视化”是指以图示或图示组合的方式把隐性的思维结构、思考路径及方法变显性的过程。在本文中,以“思维可视化”研究为基础,希望能够指导学生利用“思维可视化”这一手段,把思考过程和结果形象化、外显化,从而提高思维水平,培养综合思维。

一、当前教学中制约学生综合思维能力提升的因素

(一)、课程设置与教学方法忽视学生学习思维过程

传统的教育评价主要是以纸笔测试为主要手段,注重答案的正确性,缺乏对学生的学习过程和思维能力的评估,如思维过程、活动体验等。基于此,一些学校教学过于注重知识的灌输和应试训练,教师在教学过程中可能更注重知识点的传授和记忆,而较少关注学生在学习中思维能力的培养、思维结构的生成,忽视学生创新思维和解决问题能力的培养。

(二)、学生学习动力和学习态度

由于目前的考试评价方式所限,注重考查学生知识的记忆和应试能力。一些学生可能存在学习焦虑和压力,在繁杂的学业中,很难抽出时间来深入思考和综合分析,导致他们更倾向于选择简单的记忆和应试策略,在遇到复杂真实情境时,知识的迁移与分析能力低,分析问题思路不清晰、思维结构不缜密而拿不到理想的成绩。

(三)、缺乏跨学科课程和综合性课程的学习机会

当前的教学是按学科划分的,各学科之间相互割裂,缺乏跨学科整合和综合性课程,虽国家教育方针已经开始提倡要实现跨学科学习,但大多还处在理论层面,到全面推广还有很长的路要走,这使得学生难以将不同学科的知识和思维进行有效的整合和应用。地理学科知识具有其独特的复杂性和多学科属性,兼容了生物、化学、物理、政治、历史、社会学等多学科,导致学生感觉地理像“玄学”,难以构建复杂的系统性思维体系。

二、运用思维可视化—思维导图培养综合思维的教学策略

思维可视化旨在让学生在学习的过程中清晰地展示思维过程,引导学生将抽象的、隐性的知识转变为可供理解与表达的图示信息。思维可视化有助于帮助学生打破“碎片化”的知识状态,将零散的知识点梳理成知识体系,形成思维网络。让学生通过图示或者言语表达的方式展现学生的思考过程,在教学中可视化的思维更容易被学习者理解,进而为评价学习者服务。思维导图具有发散性和层次性,主题突出,逻辑清晰,能帮助学生厘清各地理要素的层次联系。

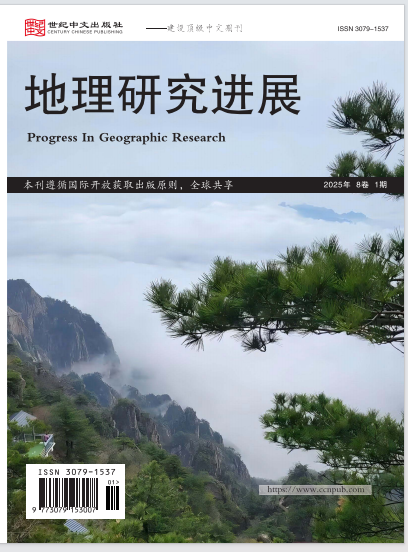

(一)、在新授课中运用思维导图建构知识体系

在高中地理必修一《土壤的主要形成因素》一节的教学中,可以通过构建“土壤组成”、“土壤剖面”、“土壤类型”、“形成因素”、“土壤问题及管理”五个大部分来进行梳理,这是相对简单的结构。而影响土壤的形成因素是本节的重难点,可以引导学生画思维导图,构建思维体系,让知识系统化、结构化,对《土壤的主要形成因素》章节有一个比较全面的认识,能更好的理解土壤形成过程中各因素的相互作用与影响,培养学生的综合思维。

图1.影响土壤形成的因素

图1.影响土壤形成的因素

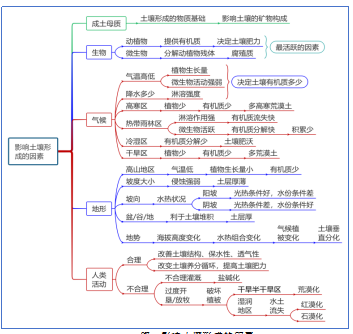

(二)、在复习课中运用思维导图培养学生核心素养

在高三复习课开始时,明确课标要求和学习目标的前提下,引导学生使用思维导图将零散的知识点和概念整理成结构化的图表体系,形成系统化的概念框架,这有助于学生对知识的整体把握和思维的系统结构化。例如在《水循环及地理意义》一节复习中时,可以凝练为“水多水少-旱涝”这一核心概念,结合水循环的各个环节的动态变化,及各环节之间的相互影响,运用自然环境的整体性原理,构建知识体系,培养学生的综合思维。然后再结合真实情境,运用演绎法迁移,引导学生深度思考,进一步强化对知识的巩固与运用,从而达到培养学科核心素养的目的。

图2.旱涝主题案例思维导图

图2.旱涝主题案例思维导图

(三)、在试题讲评课中运用思维导图、思维链培养学生核心素养

《中国高考评价体系》提出“一核四层四翼”理念,高考试题作为评价的重要工具,是该“理念”的载体,研究高考真题及模拟题对指导教学及学生备考具有重要的意义。

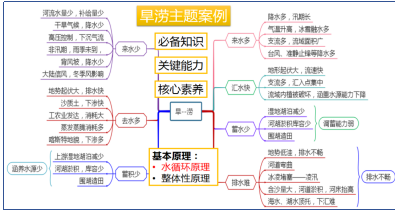

例如2022届广东省高考二模试题(试题略)17(1)简述生产性服务业集聚能推动制造业技术升级的机制。(6分)

学生答题情况:本题题目情景新,设问刁钻,很多学生看到试题无从下手,从得分情况看,6分题平均分2分左右;从改卷答题情况看,很多学生不清楚题目设问意图,或简单抄材料答题,或只讲工业集聚的作用,没有与制造业技术升级关联起来,即有因无果,不得分;或只答了为什么技术升级,没有答与工业集聚的关系,有果无因;极少数学生得4分,个别学生得6分。

试题解析:设问涉及到产业集聚,学生则需要调用工业集聚的影响相关知识(学科必备知识),从有利和不利两方面分析,同时思考集聚与制造业技术升级与的内在联系,即集聚是如何推动制造业升级的?这是本题的难处,要求学生思维既发散又能紧扣设问进行要素关联:思维发散——制造业为什么要技术升级,升级的条件与内在动力是什么?再结合集聚作用,就能找到集聚与技术升级的结合点,即产业集聚推动技术升级的机制:集聚能降低成本,就有更多的资金投入,去引进人才或技术,去进行科技研发或去获取市场信息;能集中资金去研究核心环节,提高产品的竞争力;过多的同质产业集聚,导致内部竞争加剧,迫使企业去提高产品品质,提高产品竞争力与市场占有率。

图3.工业集聚推动制造业技术升级的机制思维导图

图3.工业集聚推动制造业技术升级的机制思维导图

三、引导学生运用思维导图—思维链进行思维可视化学习

实施思维可视化的第一步,就是要教会学生如何把思考过程形象化的展示出来,以达到协作学习和独立探索的目的。要使学生的思维可视化、形象化,教师日常教学中就必须在板书上下功夫,循序渐进地指导学生建立一个“思维可视化”体系。老师应使学生了解思维可视化的构成因素及建构过程。第一,确立思考意图的核心——核心学习主题;第二,从核心学习主题开始,逐级识别每个与核心主题相关的子节点即子主题;第三,从各个子结点中提取新的子结点;第四,预留足够的空间来增加新的内容。在建立了思维可视化的基本架构之后,可以让学生进行一些大胆的修正和补充。

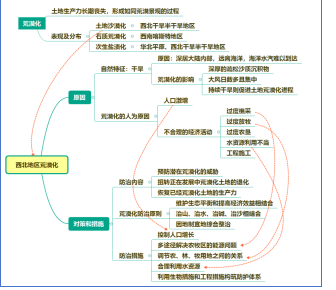

比如,在讲授“荒漠化的防治——以我国西北地区为例”时,老师可先给学生简单的介绍我国土地退化的情况,荒漠化地区的整体分布,然后再沿着气候干燥的这条主线索去分析其成因,并进一步分析其对自然、社会经济所造成的影响。

图4.荒漠化的防治——以我国西北地区为例思维导图

图4.荒漠化的防治——以我国西北地区为例思维导图

在学生已经熟练运用思维可视化工具后,老师就可以鼓励学生大胆的构建思维图示,如鱼骨头、气泡图等。在学生完成了自己的作品之后,老师可以选择部分作品利用希沃平台投射展示,然后请学生上台来解释自己的构思,在这个过程中,老师可以让其他同学积极地提出自己的看法,并且加以补充完善,然后老师再给予相应的指点和评估。这种教学方法可以激励学生积极思考,自主探究,活化思维,建构知识体系,培养高阶思维,使学生的学习效果大大提高。

四、开展思维可视化的动手做教学活动—建模又破模

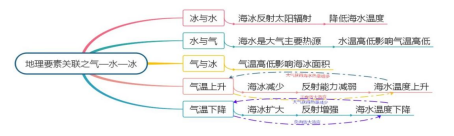

由于一些地理过程和现象较为复杂,通过“地理模型”的建立可以帮助学生更好地理解和掌握这些知识,构建知识体系。为了更好地反映学生的地理思维,老师可以开展能够体现这一点的教学活动,比如开展以小组为单位绘制某一专题的思维导图竞赛,已实现思维建构。建模过程实际上也是学生思维的过程,需要学生不断思考和分析,以建立各知识点之间的联系。在这个过程中,学生通过动手和动脑,不仅调动了各种感觉器官,还锻炼了他们的语言和交际能力。构建地理模型有助于学生认识地理事物和现象在时间和空间上的差异,同时为了凸显问题的实质,也需要对一些细节进行取舍,从而提高学生的整体思考能力,激发他们的想象力和创造力。在日常习题训练及测试中,可以适当选取对思维结构缜密的习题,评价学生的思维结构,在讲评过程中破模运用,实现思维的迁移与运用,以达到培养核心素养的目的。比如某些经典考题的思考过程,通过思维链的形式厘清其发生发展的机理,让思维过程清晰可见,能更好的帮助学生理解地理事物的发展与变化,如冰-气-水关联图:

结束语

结束语

教学中发现有些学生苦于低头刷题,鲜有抬头看路,备考之路迷茫而艰辛。题海无边,回头是岸。如何跳出题海,如何回头?唯有发展学生的地理思维能力,通过思维可视化教学,引导学生学会深度思考,学会把碎片化知识系统化,学会构建思维链,学会用思维导图归纳与整理,提高备考效率,通过思维可视化教学,展示思维过程,以提高学生应对新情景、新材料、新问题的迁移应变能力。于山穷水尽时,寻柳暗花明处。运用思维可视化的方式与技巧,有助于构建一个完备的知识系统,掌握各个要素之间的联系和交互作用,了解地理事件和现象在时间和空间上的演变过程,从而促进综合思维的发展。但是,直观展示仅仅是一种途径和手段,其在学生中的应用还有待于更多的探讨。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.5.

[2] 刘濯源. 思维可视化:减负增效的新支点[J].中小学管理,2014(6):10-13.

[3]韦志榕,朱翔.普通高中地理课程标准(2017年版)解读[M].北京:高等教育出版社,2018:51-52.

[4]王信文.基于思维可视化的地理核心素养培育路径[J].中学地理教学参考,2020(11):38-41.

[5]林赛金,基于思维可视化的高三地理复习课教学效能提升策略探究[J].地理教育,2021(6):32-35.

[6]王万燕,思维可视化视角下的高中地理学习单元重构教学设计——以 “产业转移”为例[J].地理教学,2021(1):19-23.