通常中风患者得到专业的救治,半年后均会存在不同程度的后遗症,如运动、感觉、语言、认知、情绪以及行为等异常,给患者心理和生理带来双重压力和痛苦,降低生活水平[1-2]。早期采取康复治疗干预,在一定程度上可以降低致残率,改善功能,但疗效有限。随着中医技术的广泛应用和发展,温针灸常规应用在各类疾病中,获得良好的治疗效果,但关于在中风后遗症患者中的应用报道偏少,对此,本研究于2023年1月-12月抽取我院收治的老年中风后遗症患者66例,探讨温针灸在老年中风后遗症患者中的应用效果。现报道如下:

1 资料与方法

1.1一般资料

抽取我院收治的老年中风后遗症患者66例为本次研究对象,时间范围选自2023年1月-12月,随机数字表法将其分为对照组(常规康复治疗,n=33)和观察组(温针灸联合常规康复,n=33)。对照组中男女比例为17:16,年龄66~92(79.04±5.20)岁。观察组中男女比例为15:18,年龄64~92(79.09±5.17)岁。两组基线资料对比差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入排除标准

纳入标准:(1)患者检查诊断符合《各类脑血管疾病诊断要点》中的中风后遗症相关临床表现;(2)经过头部CT或者MRI确诊;(3)临床资料齐全,自愿配合临床调查者。

排除标准:(1)存在肝、肾等重要组织器官异常者;(2)血液系统异常者;(3)生命体征异常;(4)患有精神类疾病,和医护人员无法沟通交流者。

1.3 方法

对照组:常规康复治疗。医护人员对该组患者展开康复治疗,主要展开饮食指导、日常指导、康复训练、基础病控制和预防并发症,告知家属相关注意事项等。

观察组:温针灸联合常规康复治疗。常规康复治疗同对照组。温针灸:患者采取仰卧体位,选择百会、水沟、三阴交、尺泽、曲池、内关、外关、阳陵泉、委中、丰隆、足三里、太冲以及涌泉等穴位;对于内关、太冲穴实施泻法,在水沟穴展开雀咳法,患者眼角湿润即可,三阴交实施补法,曲池及委中实施直刺以及提插手法,患者感知酸胀麻木,有放电感即可,剩余穴位展开补虚泻实法。上述操作均在患者肢体两侧展开,以患侧为主,每次进针后行针,使得针感向远端散开,得气后留针20-30分钟,选取6-8穴给予温针,每天1次;同时在神阙、气海、命门、关元等穴位展开艾灸治疗,每穴3壮,每天1次。此外,结合患者实际情况展开针对性治疗,若是患者存在口歪眼斜,眼不能闭者,针刺攒竹穴﹑太阳穴、四百穴、地仓穴、颊车穴、承浆穴等,上肢活动障碍者,针刺肩井穴、肩贞穴、手五里穴、合谷穴;下肢活动障碍者,针刺环跳穴、跌边穴、承山穴、阴陵泉穴、昆仑穴等;口吃不清者,针刺哑门穴﹑廉泉穴、金津穴﹑玉液穴等。1个疗程为30天。比较两组应用效果(HAMD评分、ADL评分、NIHSS评分)及生活质量(SF-36评分)。

1.4统计分析

采用SPSS26.0软件处理,计数资料行χ2检验,采用n(%)表示,计量资料行t检验,采用(x̄±s)表示,P<0.05差异有统计学意义。

2结果

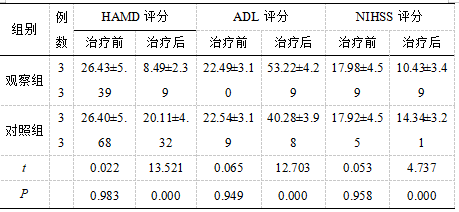

2.1 两组应用效果比较

治疗前两组各项评分对比差异不显著(P>0.05),治疗后观察组HAMD评分、NIHSS评分较对照组低,观察组ADL评分较对照组高(P<0.05),见表1。

表1 两组HAMD、ADL及NIHSS评分比较(x̄±s,分) 2.2两组生活质量比较

2.2两组生活质量比较

护理前两组SF-36评分对比差异不显著(P>0.05),护理后观察组SF-36评分较对照组高(P<0.05),见表2。

表2 两组SF-36评分的比较(x̄±s,分) 3 讨论

3 讨论

中医学上把中风后遗症归属于“偏枯”、“偏废”等范畴,病理特点为气虚血瘀,阻于脉络,筋肉不得濡养,阴阳失衡,导致肢体麻木,半身不遂,口齿不清,影响疾病预后和日常生活质量。在中风患者发病时得到及时治疗,予以针对性的康复训练,可用保障疾病康复效果[3-4]。康复治疗能够活化脑组织残留细胞,缩短康复时间,减少致残率和并发症发生率,促进患者语言、肢体等功能恢复。但由于中风后遗症患者康复周期较长,仅靠单纯康复训练,无法彻底改善。温针灸是一种常用的中医治疗手段,利于维持患者气血、阴阳以及脏腑平衡,使患者神经功能得改善,提高生活质量,消除负面情绪。研究结果显示:治疗后观察组HAMD评分、NIHSS评分较对照组低,观察组ADL评分较对照组高(P<0.05)。治疗后观察组SF-36评分较对照组高(P<0.05)。在温针灸治疗期间,温针针刺涌泉穴和三阴交利于滋阴补肾,益精生髓;百会和足三里展开温针针刺,能够疏通经络、调理脏腑,改善脑部血液循环效果,强化大脑半球侧枝代偿功能;温针针刺尺泽、曲池、内关、合谷、肩贞、手五里、阳陵泉、委中、丰隆、环跳、跌边、承山、阴陵泉、昆仑穴等加强疏经通络、活血化瘀的作用,提高患者四肢功能;针刺哑门、廉泉等穴位,利于患者语言功能逐渐得到好转;针刺攒竹、颊车、地仓等穴位,可改善口歪眼斜相关症状;艾灸气海穴、命门穴、关元穴﹑膀胱俞穴、肾俞穴等具有益气补肾﹑壮骨强腰利水等作用,有利于改善患者脏腑功能,调整人体阴阳平衡,并有助于患者血液循环的恢复与重建[5]。

综上所述,温针灸应用在老年中风后遗症患者中效果积极,缓解负性情绪,改善神经功能,提升日常生活能力与生活质量。

参考文献

[1]苏鑫,马豆,刘诤,等.温针灸结合推拿手法在老年脑梗死患者康复治疗中的效果及对其NIHSS评分的影响[J].贵州医药, 2023, 47(5):732-733.

[2]赵铎.温针灸联合电针治疗气虚血瘀型中风后遗症的临床观察[J].医药论坛杂志, 2022, 43(13):103-106.

[3]刘勇涛,谢丽娟,刘晓鑫,et al.经颅磁刺激联合温针灸对中风后肢体运动功能障碍患者肢体功能恢复的影响[J].西部中医药, 2023, 36(5):120-123.

[4]苟平平,魏小利,潘慧滢.温针灸联合镜像疗法治疗老年脑卒中后肩手综合征疗效观察[J].海南医学, 2023, 34(11):1556-1559.

[5]郭亚东.中药热熨联合温针灸对中风后尿失禁患者康复的影响[J].哈尔滨医药, 2023, 43(1):126-127.