一、调研目的及对象

通过一年的课题研究,设计了改进课例。检测改进课例,是否解决了综合实践活动课程目前存在的问题,信息技术课的优势是否得以体现。

调研对象为西安市交通大学附属中学,西安市六十七中学

二、调研内容及方法

观摩改进后的综合实践活动课程,《听声辨音,察言观色》 、《递归算法》由交大附中老师上课; 《图像识别》由六十七中学老师上课。

本次调研采用了课堂观察法。课题组专家及所有成员、陕西省信息技术培训班成员、莲湖区信息技术教师现场观摩课程,填写电子观察量表,收集原始数据。

三、调研过程及分析

6月10日下午,赴交大附中观摩综合实践活动课。19日上午,赴六十七中学听课,填写观察量表。对于调研收集到的一手数据进行整理、分类、总结、统计等工作,并分析出现的问题以及提出建议和意见。

本次活动在交大附中共有34位教师听课,六十七中学19位教师听课。

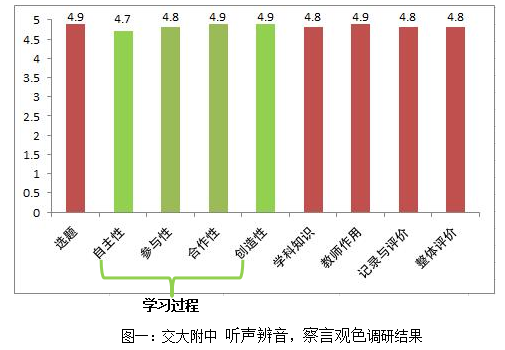

从调研结果中,可以看出三这节课整体效果良好。满分5分,所有的评价指标平均分都在4.5分以上,尤其是第一节课《听声辨音,察言观色》,所有评价指标都在4.7分以上,大家对这节课的认同度最高。因此,以第一节课为例,分析对比课题研究调查前和课题研究调查后的课例差别及解决问题的策略。

(一)学科知识

课题前期调研数据分析发现,学科知识这项只有2.6分,在所有评价指标中得分最低。学科知识得2分的,竟然占到55.6%,没有一个教师给满分5分。而我们改进后的课例,学科知识这项高达4.8分。只有一个老师给了3分,得5分满分,占到85.3%。

前期调研时,老师们普遍都认为观摩的这节课在学科知识环节存在欠缺,主要是缺乏知识的系统性,没有主动构建学科知识脉络的意识,限制了学生的思维发展。

后期调研时,这节课首先讲清楚AI是什么;接着通过体验,了解AI的工作流程;最后归纳模式识别的工作原理;层层递进,以学科知识为中心展开教学, 主动构建学科知识脉络。

综合实践活动不是“无知”的课程,任何活动都会涉及到一定的学科知识,活动是不能独立于知识而单独存在的。一个活动可以不需同时涵盖很多学科知识,但必须要有相对完善的学科知识体系。学科知识必须要体现基础性、系统性、科学性和知识性[1]。

(二)自主性

前期调研时,学习自主性是3.4分,在自主性指标中,超过55%的教师打分都是2分或3分。后期调研时,改进后的课例,自主性是4.7分,没有一个老师给2分,给3分的只有一个老师,满分占到76.5%。

前期观摩的这节课,整体思路就是教师布置作业,学生实验验证,学生的自主选题、自主制定目标任务稍弱。作业也基本按教师的要求和想法来完成,属于简单的实验验证类课程。

后期改进后的这节课,学生按照“同组异质、异组同质”的原则,分为9个小组;接着根据小组自身,选择合适的任务卡进行体验,并完成任务;最后讨论交流介绍本组的发现,感受AI的应用,猜测其工作原理。整节课体现了自主选择主题、目标和任务、制定规划和自我管理的过程。

(三)创造性

前期调研时,学生学习创造性得分是3.4分,超过50%的老师给了2分或者3分;而后期调研时,得分高达4.9分,得满分5分,占到88.2%。

前期调研时,为了确保综合实践活动的顺利进行,存在对学生控制过严问题,总是希望学生按老师认可的方式方法进行学习。使学生的自主学习弱、拓展和创新空间小,创造性低等。

后期改进课例,在“你画我猜”环节,首先学生自主画和猜,自主思考辨认过程;接着体验AI的“猜画小歌”,比比谁强;最后理论提升,思考AI的工作流程和模式识别的工作原理。并拓展延伸“猜画小歌”有哪些缺陷,提出合理的、有一定创意的改进意见。整个过程重视学生的体验,从体验中发现问题,解决问题,创造性较强。

(四)参与性和合作性

前期调研时,虽然存在学科知识少,学习过程中的自主性和创造性弱等缺点。但学生的学习参与性和合作性却比较高,这两项得分都是4.6分,在所有评价指标中得分最高。后期改进课例时,继续把这些优点运用到课程中,参与性为4.85分,合作性为4.88分。

四、后期调研结果思考

课堂观察量表满分45分,前期调研课例得分为34.6,后期调研课例得分为43.7。目前大多数综合实践活动课程缺少内在的知识序列和逻辑联系,造成课程松散、各种活动主题之间缺乏系统性和连续性,容易使综合实践活动的实施停留在“学生兴趣”层面。活动流于形式,效果不尽如人意[2]。

从这两个课例中,我们需要思考以下几个问题。

(一)选题策略

1. 学生感兴趣、有思考价值、有研究意义;

2. 包含一定的学科知识,难易程度适中,难度系数应控制在 0.4-0.6 之间;

3. 真实案例,有实用性和实际意义;案例可以从实际生活或其他学科中提取和构造,求贴近学生实际;

4. 最好以劣构问题呈现,提供充足的思考和拓展空间。让学生容易将课本中知识与操作技能,迁移、运用到现实问题中。

(二)学习策略

1. 采用小组合作形式,分组和分工合理、有效;

2. 逆向思维,重视评价,根据评价依据,完成学习任务;

3. 合理有效的使用教师提供的学习资源;

4. 保证过程记录的完整性和真实性;

5. 重视展示、总结和评价环节,对展示内容进行讨论,发现优点和不足;

(三)教师作用

1. 精选案例,应满足选题策略中提到的几点要求;

2. 逆向设计,课前制定评价标准,并告知学生;

3. 设计合理的活动记录表,提供恰当的学习资源,资源不宜过多、过全;

4. 协助学生进行分组和分工,维持课堂纪律;

5. 教师巡视指导,为学生提供必要的技术支持。以轻度干预为主,不要干扰学生的思考过程与学习行为。

教学是一个统一的整体,是教与学的交往、互动,需要师生的共同配合和努力才能完成。需要从选题、学习过程、记录与评价、教师作用等方面着手,去丰富教学内容,求得新的发现,从而达到共识、共享、共进,实现教学相长和共同发展。

五、参考文献

[1] 《中小学综合实践活动课程指导纲要》

[2] 《普通高中信息技术课程标准》