1 主流模型之一:刻板印象内容模型

社会心理学中的一个核心问题是:人们如何感知和评估社会群体。对此,不同研究者立足不同视角提出了不同的群体社会认知模型。刻板印象内容模型的提出是基于社会认知的功能性视角,即人们需要知道社会群体的什么信息才能更好地与之互动。在功能性视角下,研究者们提出,人们需要了解他人的意图和意图实现的可能性才能与之互动(Fiske et al., 2002)。于是,刻板印象内容模型(Stereotype Content Model, SCM)用两个维度来统合与群体有关的诸多刻板印象,这两个维度分别是:热情(warmth)和能力(competence)。也就是说,群体在温暖和能力这两个维度上存在差异,温暖表示一种善意或敌对的意图,而能力则是实现这些意图的可能性。之所以是这两个维度,是因为人们对社会群体的感知基础是由社会结构所决定的,社会群体的社会地位以及与之相互依赖的程度决定了人们会重点关注哪些方面的刻板印象。相较其他社会评价模型,刻板印象内容模型更加侧重于对外部群体的感知,特别是那些日常生活中人们都普遍比较熟悉的社会群体。人们对社会群体的刻板印象感知不仅是线性的,还是混合的,导致不同的群体在热情和能力上有着不同的刻板印象组合。这些特定的刻板印象组合唤起人们特定的情感偏见,并受到特定的行为歧视模式。

围绕与精神疾病相关的刻板印象的内容是什么这一问题,研究者们将刻板印象内容模型这一群体社会评价领域中的成熟模型引入精神疾病社会认知的研究中,沿着热情和能力两个维度来理解不同的精神疾病患者群体。有研究者为了探究公众对精神疾病患者的刻板印象是如何随着精神疾病类型的变化而发生变化的,使用刻板印象内容模型对精神疾病总体类别以及13种常见的精神疾病细分类别进行刻板印象调查。研究结果发现,人们认为精神疾病患者这一总体类别是相对热情但相对无能的,此外对13种常见精神疾病的刻板印象感知大致分为四类:第一类,具有反社会倾向的精神疾病患者,被视为低热情但相对有能力的;第二类,以具有精神病性特征的疾病(如精神分裂症)为代表,被认为是低热情和低能力的;第三类,具有神经认知缺陷的精神疾病患者,被认为是高热情但低能力的;第四类,由情绪和焦虑障碍组成,被认为是中等能力和中等热情。

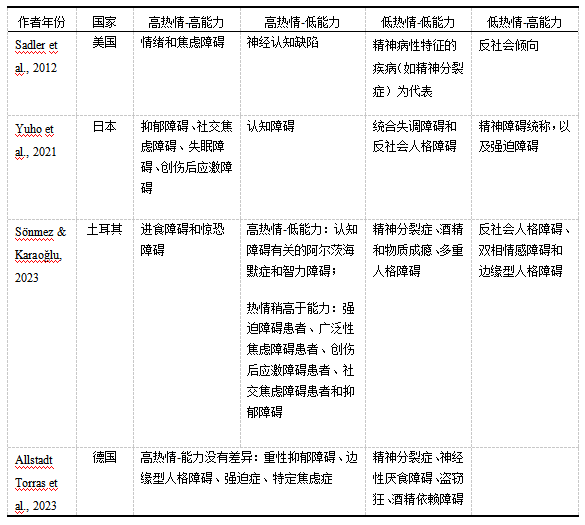

之后,研究者们使用刻板印象内容模型,分别在日本、土耳其、和德国检验了公众对精神疾病患者的刻板印象。在日本,研究者使用刻板印象内容模型对精神疾病统称以及8种精神疾病细分类别的公众刻板印象进行了调查,结果发现沿着热情和能力两个维度,可以将这些精神疾病划分为4类:第一类,相对高热情和高能力的,是抑郁障碍、社交焦虑障碍、失眠障碍、创伤后应激障碍;第二类,相对高热情低能力的,是认知障碍;第三类,相对低热情高能力的,是精神障碍统称,以及强迫障碍;第四类,相对低热情低能力的,是统合失调障碍和反社会人格障碍。此外,研究者还讨论了热情和能力这两种刻板印象如何影响有关精神疾病的其他刻板印象认知间的关系,如危险性、疾病严重性和自己为疾病负责。在土耳其,研究者使用刻板印象内容模型考查了大学生群体对15种常见精神疾病患者群体的刻板印象内容,聚类分析结果表明这15种常见精神疾病患者群体可分为5类:第一类,热情和能力差异不大,但热情相对能力而言水平更高一些,包括强迫障碍患者、广泛性焦虑障碍患者、创伤后应激障碍患者、社交焦虑障碍患者和抑郁障碍患者;第二类,相对高热情高能力的,是进食障碍和惊恐障碍的患者;第三类,相对高热情低能力的,是跟认知障碍有关的阿尔茨海默症和智力障碍;第四类,相对高能力低热情的,是反社会人格障碍、双相情感障碍和边缘型人格障碍;第五类,相对低能力低热情的,是精神分裂症、酒精和物质成瘾、多重人格障碍。在德国,研究者使用刻板印象内容模型考查了公众对8种精神疾病患者群体的刻板印象感知,聚类分析结果表明这8种精神疾病患者群体可分为2类:第一类,高热情但能力没有高低显著差异的,是重性抑郁障碍、边缘型人格障碍、强迫症、特定焦虑症;第二类,低能力低热情的,是精神分裂症、神经性厌食障碍、盗窃狂、酒精依赖障碍。

对精神疾病领域的SCM模型研究进行整理(详见表1),发现跨文化研究中的一致性结果是人们普遍将有关认知方面的精神障碍(如神经认知障碍)视为高热情但低能力的,将精神分裂症和成瘾类精神障碍视为低热情且低能力的,以及将与情绪相关的精神障碍(如抑郁障碍、焦虑障碍)视为热情高于能力的。跨文化研究中不一致的结果涉及反社会人格障碍、边缘型人格障碍、创伤后应激障碍、强迫障碍和进食障碍等。具体来说,反社会人格障碍被普遍认为是低热情的,但在低能力(日本)和高能力(美国和土耳其)方面存在差异;边缘型人格障碍在高热情(德国)和低热情(土耳其)方面存在差异;创伤后应激障碍被普遍认为是高热情的,但在低能力(土耳其)和高能力(日本)方面存在差异;强迫障碍在高热情(土耳其和德国)和低热情(日本)方面存在差异;进食障碍则对角分布在高热情-高能力(土耳其)和低热情-低能力(德国)两个象限中。

表1 精神疾病领域的SCM模型研究

采用成熟的SCM模型进行精神疾病刻板印象研究的不足之处是SCM模型应用于精神疾病领域时的颗粒度较粗,表现为对多类精神疾病患者的区分度较低,导致不同的精神疾病扎堆于某一区域。虽然以往研究沿着“热情-能力”两个维度对不同的精神疾病进行了分类,但是这种分类都是按照刻板印象评价分数的相对大小进行的。事实上,如果以理论中值3分(SCM量表是5点计分)作为分类依据的话,大多数研究中的精神疾病都聚集在低热情(热情维度分数均值小于3)和低能力(能力维度分数均值小于3)这一象限内。

2 主流模型之二:“垂直-水平”模型

社会评价发生在从微观到宏观,从个体到群际的多个层面。基于不同的理论背景、问题重心和研究框架,研究者们围绕着社会评价问题提出了多个社会心理模型(social-psychological model)。其中,被广泛关注的社会心理模型有5个,分别是双重视角模型(Dual Perspective Model, DPM)、行为调节模型(Behavior Regulation Model, BRM)、维度补偿模型(Dimensional Compensation Model, DCM)、刻板印象内容模型(Stereotype Content Model, SCM)、能动-信念-共生模型(Agency-Beliefs-Communion Model, ABC)。虽然这些模型的理论背景和实证证据间彼此竞争,在一定程度上丰富了社会评价的研究内容,但是彼此独立且对抗的模型也阻碍了社会评价的研究持续向前推进。事实上,这5个模型应该是兼容的,因为它们都关注人们对社会目标的感知和评价。对这些模型进行比较有助于明晰共性、争议和视角,以形成一个新的整合框架。于是,社会评价研究领域亟需一场整合革命,而“垂直-水平”模型(Vertical-Horizontal Model)正是在这样一种整合趋势的推动下应然而生。

为了对各模型进行系统地比较和整合,5大主流模型的发起者们聚在一起,历时一周的激烈讨论和通力合作,界定和澄清了每个模型的目的和范围,并在此基础上提出了一个整合模型——垂直-水平模型(Koch et al., 2021)。顾名思义,“垂直-水平”模型有2个基本方面:垂直(vertical)和水平(horizontal)。垂直包括能力和自信两个维度,意指社会目标在社会等级结构中的相对位置,这种位置可以垂直向上或向下移动,表示社会目标在社会等级结构中是否能够取得成功(get ahead)。水平包括道德和友善两个维度,意指社会目标间在形成社会关系时相互接近和依赖的意愿,这种接近和依赖的意愿与社会等级没有关系,表示社会目标之间是否能够相互共处(get along)。

有研究者采用垂直-水平模型探究法语国家(法国和比利时)的人们对18种精神疾病的刻板印象(Aubé et al., 2023)。结果发现,18种精神疾病的刻板印象可以分成5类,分别是:第一类,包括精神疾病统称,是低热情高能力的;第二类,包括强迫障碍、焦虑障碍、贪食症、厌食症、自闭症、恐惧症、唐氏综合征,是高热情和中/高能力的;第三类,包括偏执症、游戏成瘾症、精神分裂症和躁郁症,是低热情和中/低能力的;第四类,包括智力障碍和阿尔茨海默症,是高热情低能力的;第五类,包括抑郁障碍、酒精成瘾障碍和药品成瘾障碍,是低热情低能力的。

3 主流模型之三:污名六维模型

在污名领域维度取向下的经典著作Social stigma: The psychology of marked relationships中,Jones等人(1984)开创性地提出了污名的6个核心维度,分别是:隐蔽性(concealability)、持续性(course)、危险性(peril)、厌恶性(aesthetics)、社交破坏性(disruptiveness)和病因(origin)。隐蔽性,是指污名化的特征在多大程度上对他人可见,是否可以隐藏起来不被他人知道,通常那些容易隐藏的特征会带来较少的污名,而不太容易隐藏的特征则会带来较多的污名。持续性,是指随着时间的推移污名化特征持续存在的程度,如果污名化特征持久存在不易消失的话,则容易带来更多的污名。危险性,是指污名化特征对他人构成威胁或潜在传染的程度,如果污名化特征会威胁到他人,或者会传染给他人的话,则容易带来更多的污名。厌恶性,是指污名化特征引起他人厌恶反应的可能性,也就是说污名化特征会不会让他人感到不舒服,如果污名化特征让他人感到不舒服的话,则容易带来更多的污名。社交破坏性,是指污名化特征对顺利社交的干扰程度,也就是说污名化特征在人际互动层面上是否会让人际关系变得更加紧张,如果污名化特征容易干扰人际互动的话,则容易带来更多的污名。病因,是指污名化特征的来源,如果污名化特征被认为在出生时就存在,或者是意外非人为原因的,则不太容易带来污名,如果被认为是由个人故意导致的,则容易带来更多的污名。

污名六维模型的提出开启了维度取向的污名研究浪潮。研究者们普遍认为,其他众多的污名化属性都将沿着这6个维度发生变化。在此之后,大量研究围绕这6个维度开展污名研究(Feldman & Crandall, 2007)。隐蔽性能够帮助性别烦躁的患者以“正常”的身份生活,从而避免人际互动中的偏见和歧视,获得更好的心理健康状况。但另一方面,隐蔽性也会阻碍个体获取社会支持,从而带来更低的自尊等消极心理后果。持续性会引发人们对精神疾病患者社会功能的担忧,如果人们认为精神疾病无法治疗或者无法康复的话,就会担心精神疾病患者的社会功能持续受到损伤,无法正常生活、社交和工作,从而在认知上认为他们是没有价值的,并且在行动上排斥他们。关于厌恶性,人们拥有敏感的病原体检测感知系统,这些系统不仅促使人们远离传染疾病的可见标志物(如病变和皮疹等),还会泛化到回避那些虽不具传染性但在美学上没有吸引力的身体特征(如喂食及进食障碍带来的肥胖或消瘦)。社交破坏性在精神疾病中格外突出,这是因为精神疾病的诊断标准之一就是社会功能受损,而无法正常社交正是社会功能受损中的典型特征。

在6个污名维度中,病因和危险性受到精神疾病污名研究的广泛关注。不同的病因解释会带来不同的责任归因,而不同的责任归因又会带来不同的污名认知。那些将精神疾病视为个体有意造成的病因解释则会带来更多的污名,如酒精成瘾障碍的精神疾病患者会经历过多的污名。将精神疾病视为生物医学原因导致的,而非个体有意造成的,这在一定程度上降低了人们对精神疾病的污名。需要注意的是,生物医学解释通过缓解个体责任进而削弱污名的效应并不是稳定的,有些研究则发现生物医学解释反而会加剧人们与精神疾病患者保持社交距离的愿望。元分析结果表明,精神疾病的生物医学解释通过提高人们对精神疾病患者的危险性感知(污名的危险性维度)和不可改变性感知(污名的持续性维度)来加强和巩固精神疾病污名。危险性是污名六维模型的核心,也是解释精神疾病污名的核心维度。当精神疾病患者被认为是危险的,或者与危险性相关(如不可预测)时,人们会想与精神疾病患者保持更远的社交距离,即精神疾病患者会受到更多的社会排斥。

参考文献:

Aubé, B., Rohmer, O., & Yzerbyt, V. (2023). How threatening are people with mental disability? It depends on the type of threat and the disability. Current Psychology, 42, 27019–27034.

Feldman, D. B., & Crandall, C. S. (2007). Dimensions of mental illness stigma: What about mental illness causes social rejection? Journal of Social and Clinical Psychology, 26(2), 137–154.

Fiske, S. T., Cuddy, A. J. C., Glick, P., & Xu, J. (2002). A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warmth respectively follow from perceived status and competition. Journal of Personality and Social Psychology, 82(6), 878–902.

Jones, E. E., Farina, A., Hastdorf, A., Markus, H., Miller, D., & Scott, R. (1984). Social stigma: The psychology of marked relationships. New York: Freeman.