0引言

中机身承接着与前机身和后机身的对接任务,是整个机身段对接时的基准,中机身的姿态直接影响着整个飞机的机身状态。本文基于长桁在壁板定位、转站到下部总装型架定位、转站到总装型架定位的流程,分析了转站过程中可能导致的公差积累,并给出控制措施和调整措施。

1长桁轴线偏差问题

机身对接过程中长桁轴线位置的精度是关键控制要素。中机身在对接面一周有92根长桁,且按照产品结构公差技术条件要求所有长桁轴线的位置度公差±1mm,所有对接面处长桁轴线位置的控制存在着控制要素多,协调关系复杂,精度要求高的问题。通过机身对接阶段反馈出的问题,进行了分析,确定出长桁轴线偏差主要有以下两个原因。

1.1转站过程中定位基准的转换导致轴线偏差

中机身总计有9块壁板组成,所有的普通的长桁和龙骨梁均在各自的壁板型架上完成定位,Y型梁和舭桁在下部总装型架上架定位,最终在中机身总装下架前对长桁轴线位置进行检查。在此装配流程中,所有长桁至少经过1此转站,最多经过3此转站,且每次转站后均不以长桁轴线位置作为后续定位基准。这种多次定位基准的转换必然导致最终检查时长桁位置出现偏差,甚至超差。

1.2多个装配型架上的长桁轴线定位器不协调

长桁在多次转站过程中,各个型架的定位器实际位置必定会出现些许偏差,这种的公差范围内积累导致最终检查时长桁轴线出现较大的偏差。

2控制及调整措施

2.1增加过程控制,避免误差累计

为了避免多次转站导致的误差累计,从长桁定位开始,对所有站位的长桁位置进行控制,并记录关键位置的数据。

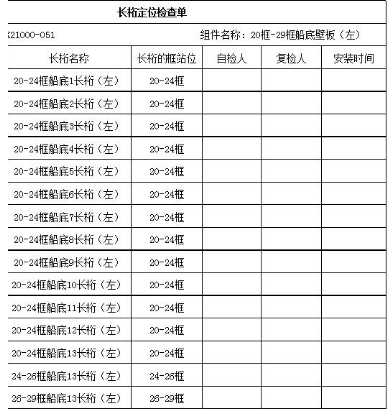

1)对于壁板装配站位,编制长桁定位检查单(见表1),长桁定位完成后、长桁重新上架铆接前,按照长桁端头的轴线定位器对长桁位置进行检查,将长桁自身定位的偏差影响降到最小。

表1 长桁轴线定位检查单

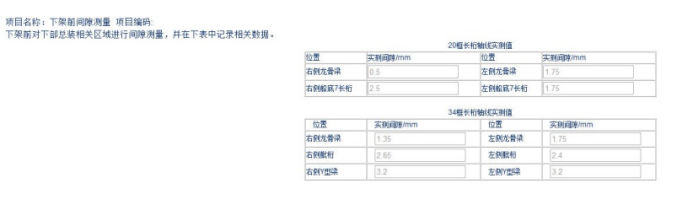

2)对于龙骨梁、Y型梁、舭桁等关键轴线位置,在下部型架设置检查工序,在上架后以及下架前对轴线位置进行检查和记录(见图1)。

图1 下部型架对轴线的检查

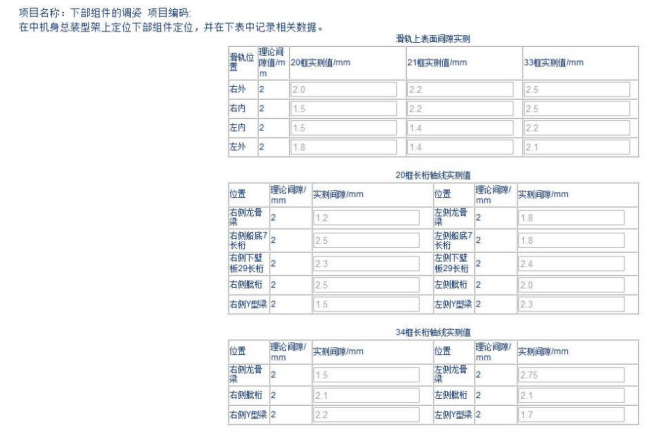

3)调整产品转站至总装型架进行调姿时的调姿方案。按照原有的调姿方案,产品上架后,主要以地板滑轨的位置为主,参考结构强框的站位面位置对姿态进行调整,调姿时未考虑长桁轴线的位置。并且中机身转站至总装站位时,飞机内部仍有大量的加强结构和承力结构未进行安装,导致飞机刚度并不高。在这种状态下,调姿完成后,距离地板较远的龙骨梁、舭桁等长桁轴线位置基本处于失控状态。因此,经过评估,在调姿时增加关键长桁轴线位置作为调姿的参考依据,并对调姿后的偏差数据进行测量和记录(见图2)。

图2 总装调姿时控制轴线位置

通过上述3条措施的执行,减小了多次转站造成的公差累计,保证在总装型架调姿完成后,长桁轴线位置处于合格范围内。

2.分析已有数据,进行调姿补偿

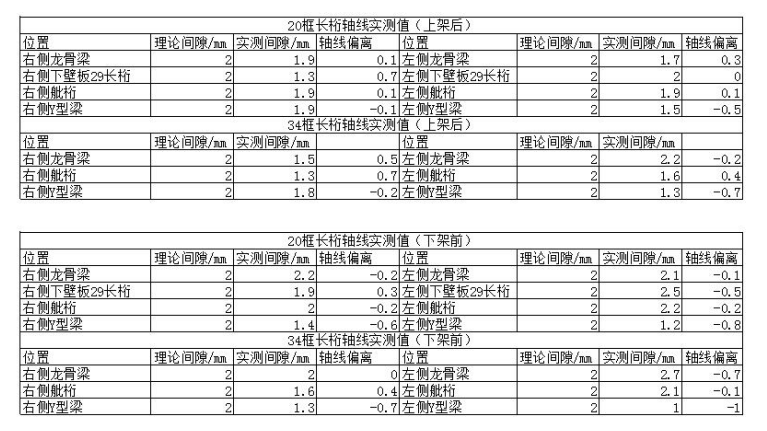

中机身转站至总装站位后,在上部增压舱内以及水箱内部还有大量的结构需要进行安装,飞机状态以及重心的变化,必然会导致长桁轴线位置的变化,特别是下部的长桁会有明显的轴线下降的现象(见表2)。

表2 1005架前后对比

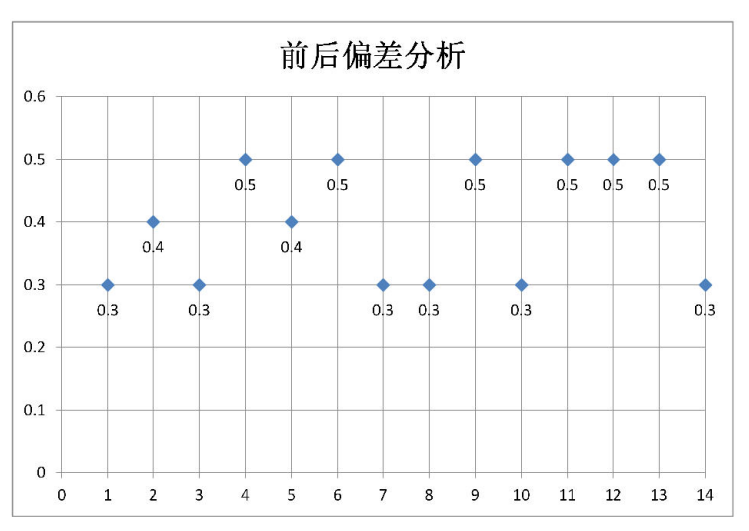

对已有的数据进行整理,并对相同位置的前后偏差取平均值后,绘制出各个位置在总装站位装配前后的轴线偏差散点图(见图3)

图3 前后偏差分析

从图上不难分析得知,在总装站位前后有0.4mm左右的轴线位置降低,据此在总装站位调姿时对0.4mm的轴线下沉进行补偿,保证调姿时所有长桁轴线位置在公差范围内略高于理论位置。在该状态下,总装下架时所有轴线的位置均能满足公差要求。

3结束语

通过中机身与前后机身对接面长桁轴线的改进,总结出一套成熟的对接面长桁轴线控制方案,包括工艺方法的制定、工装定位基准的选取、难点风险点的控制措施等,为后续新研项目类似结构的装配提供可借鉴性技术支持。