一般来讲,临床上时常出现鼻腔鼻窦恶性肿瘤疾病,此种疾病占据全身肿瘤的2.0%发病率,尤其是出现在中老年人身上。鼻腔鼻窦恶性肿瘤是一种原发性肿瘤,解剖部位相对隐蔽化,早期症状并不明显,总是伴随慢性炎症,不能备受人员的关注,严重威胁到患者的生命安全【1】。目前,CT以及MRI均是比较有效的肿瘤诊断技术,检出率也是比较高的,为此进一步研究鼻腔鼻窦恶性肿瘤的影像学征象,分析疾病诊断的最佳模式,以100例患者的诊治信息为入手点,开展具体化的研究。

1.资料和方法

1.1一般资料

以鼻腔鼻窦恶性肿瘤的100例患者为分析对象,包含52例男性患者与48例女性患者,年龄在45-70岁之间,均数(58.163±2.47)岁。包含46例鳞状细胞癌患者、24例腺样囊性癌患者与30例淋巴瘤患者,对上述患者均实施CT、MRI。100例患者均接受病理研究判诊断为鼻腔鼻窦恶性肿瘤患者,排除伴随感染性疾病的患者与不愿意加入医学调查的患者。

1.2方法

1.2.1 CT诊断模式。引进西门子螺旋CT机,组织患者保持仰卧位,扫描管电压设置为120kv、管电流设置为200mA、扫描厚度设置为3毫米、对应矩阵是512×512,选取基本平扫的形式与增强扫描的形式,造影剂是80mL的碘海醇,响应流率设置为每秒钟3.5mL。

1.2.2 MRI诊断模式。引进超导型扫描仪,型号是GE 1.5T,按照头颈与线圈结合的形式,实施自旋回波序列扫描【2】。扫描的指数:T1W1脉冲重复时间是400ms、回波时间是8ms、扫描范围是32厘米×32厘米、层厚指数是4.0毫米、间距指数是1.0毫米;T2W1脉冲重复时间是3000ms、回波时间是90ms、扫描范围是32厘米×32厘米、层厚指数是4.0毫米、间距指数是1.0毫米,先实施平扫方案,后续实施增强扫描。

1.3观察指标

了解不相同诊断模式的疾病检出率,把病理结果视作金标准,研究CT、MRI的检出率指数。分析鼻腔鼻窦恶性肿瘤疾病在CT、MRI诊断下的影像学征象【3】。

1.4统计学分析

采用spss20.0软件,计量资料用(![]() )表示,采用t值检验。计数资料则用(%)表示,采用χ2值检验,P<0.05差异有统计学意义。

)表示,采用t值检验。计数资料则用(%)表示,采用χ2值检验,P<0.05差异有统计学意义。

2.结果

2.1研究疾病检出率

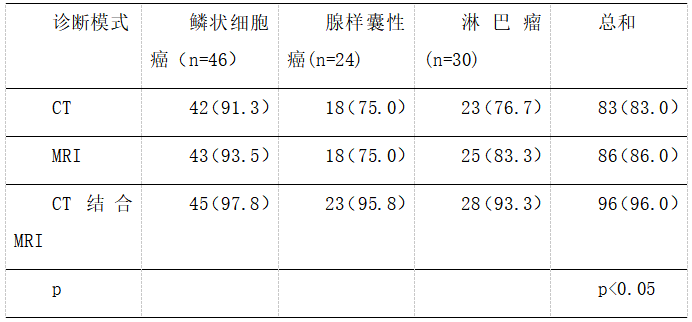

CT诊断模式对鳞状细胞癌患者、腺样囊性癌患者与淋巴瘤患者的检出率数据以及MRI诊断模式对比,数值不呈现统计学差异,p>0.05.然而联合运用CT、MRI技术,能够更好的提高检出率,p<0.05.如表1所示。

表1 统计疾病检出率 例(%)

2.2征象信息

其一,CT的征象。鳞状细胞癌的征象,鼻和鼻窦之间存有不规则的软组织,边界相对模糊化,对应的密度不够均匀;腺样囊性癌的征象,存有稍低密度肿块,部分肿块和正常组织差异显著、部分肿块存在于小囊状低密度区域,可出血;淋巴癌征象,存在于患者鼻腔前部,内部存有坏死性低密度组织,一些组织的肿瘤程度是中毒均匀强化。其二,MRI的征象。鳞状细胞癌的征象,T1加权像有中等信号、T2加权像有稍高信号、信号不够均匀化,强化扫描肿块有所增强;腺样囊性癌的征象:患者鼻窦之中存有混杂块影、T1加权像表现出等信号、T2加权像有高信号不等的情况,可见信号分割;淋巴癌的征象:鼻与鼻窦之间有不规则软组织,T1加权像有等信号、T2加权像也呈现等信号,部分组织的临近骨质有破坏,增强扫描体现出中度强化。

3.讨论

鼻腔鼻窦恶性肿瘤的患病率是比较高的,特别是鳞状细胞癌,受到长时间慢性炎症的影响出现肿瘤恶变,在医学诊断中,CT、MRI均是可用性比较强的诊断技术,对医学诊断提供诸多价值。其中CT的诊断时间比较迅速、扫描相对广泛,可动态呈现患者肿瘤部位;MRI诊断技术,可见多平面成像,对应的软组织分辨率比较高,对肿瘤与炎性病变的诊断效果均比较强,规范化研究病变范围。本次研究中,CT诊断模式对鳞状细胞癌患者、腺样囊性癌患者与淋巴瘤患者的检出率数据以及MRI诊断模式对比,数值不呈现统计学差异,p>0.05.然而联合运用CT、MRI技术,能够更好的提高检出率,p<0.05。表明两种诊断技术的结合应用,可更好的提高疾病检出率。基于此应及时进行CT和MRI影像学诊断,给鼻腔鼻窦恶性肿瘤患者的预后带来便捷条件支持。

【参考文献】

[1]李清华. 鼻腔鼻窦常见恶性肿瘤的CT和MRI影像学诊断分析[J]. 临床医药文献电子杂志,2020,7(01):128-129.

[2]徐鹏程,殷潇,岳承,舒畅,彭志林. 鼻内镜下鼻腔鼻窦恶性肿瘤切除术的临床应用价值[J]. 中外医学研究,2017,15(31):1-3.

[3]肖玲,陈璐,王媛媛,刘杰,沈暘,柯霞,黄江菊,胡国华,李咏梅,杨玉成. 鼻腔鼻窦常见恶性肿瘤的CT和MRI影像学诊断[J]. 实用医学杂志,2017,33(06):986-989.