急诊收治对象通常为危急重症患者,病情稳定性差,护理风险较高,常见不良事件。急诊安全管理中存在诸多风险因素,受到直接因素影响或者间接因素影响,患者受到精神或躯体损伤。护理风险诱因复杂并且形式多样化,为有效防控风险,促进安全治疗,必须实施安全管理[1]。与常规安全管理相比,护理风险管理是全面防控护理风险的安全管理模式,实施目的是全面促进患者安全。本文从2021年7月~2022年6月急诊收治患者中选取89例,说明风险管理急诊护理方法,评价应用效果。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2021年7月~2022年6月89例急诊患者,其中护理风险管理44例设为A组,性别:男/女=26/18,年龄(21~73)岁,平均(47.62±9.37)岁。常规安全管理45例设为B组,性别:男/女=25/20,年龄(22~71)岁,平均(42.64±9.35)岁。资料可予分析(P>0.05)。

纳入标准:(1)急诊收治患者;(2)可常规沟通;(3)患者或家属知情同意。

排除标准:(1)智力、精神障碍;(2)认知功能异常;(3)资料不全;(4)凝血功能或免疫功能异常。

1.2方法

B组行常规安全管理:常规急救护理,与患者或家属沟通,实施常规安全护理操作。

A组在B组基础上行护理风险管理:(1)制度完善:全面分析急诊管理缺陷,总结风险因素并且进行风险分级,以责任护士为主要执行人员,持续优化管理制度。急诊护理人员明确风险管理制度,执行标准操作。(2)护理培训:定期急救技能培训,规范急救物品存放,提高使用医疗器械熟练度。学习沟通技巧,掌握患者评估和有效沟通方法。进行法律学习,激发风险意识,促进护理人员主动防控风险。(3)文书书写:规范书写护理文书,明确患者就医信息,确保重要医护操作记录在案。加强护理文书质控,保证信息准确。(4)护患沟通:规范进行护患沟通,按照沟通流程要求与家属沟通,签署知情同意书等。沟通时采用规范话术,有效构建护患信任。

1.3观察指标

安全管理质量:管理组自制质控表,护理安全知识、器械规范使用、护理无菌操作、风险防控意识、执行标准流程5项,(0~20)分/项,共(0~100)分,质控评分与安全管理质量呈正相关。

护理不良事件:记录坠床、跌倒、输液外渗、感染、无效沟通等不良事件。

1.4统计学方法

以SPSS 24.0分析急诊患者数据,计量资料(安全管理质量)以“均数±标准差(x̄±s)”表示,t检验,计数资料(护理不良事件)以率(%)表示,检验,P<0.05差异有统计学意义。

2结果

2.1安全管理质量

A组质量评分>B组(P<0.05)。见表1。

表 1 安全管理质量评分[分,(x̄±s)]

2.2护理风险事件

2.2护理风险事件

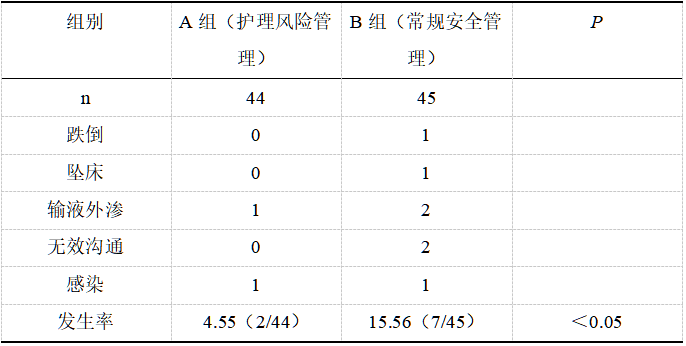

A组发生率(4.55%)<B组(15.56%)(P<0.05)。见表2。

表 2 护理风险事件[n,%(n)]

3讨论

3讨论

急诊医疗服务压力较大,接诊患者病情危急、患者流量较大,对护理管理质量要求较高。急诊急救护理中需要随时应对突发事件,不确定因素构成复杂。现代医疗服务中,患者维权意识较强,对医疗服务提出更高要求,较易发生无效沟通。为促进安全管理,必须开展能动性风险防控,科学防控安全风险,完善医疗服务,促进患者就医安全[2]。

本次研究中,安全管理质量显示,A组通过护理风险管理,有效提高了护理人员风险防控意识与安全防控水平,流程标准化执行水平较高,促进医疗器械规范使用,无菌管理水平较高,护理安全质控效果显著,优于B组。

不良事件显示,A组出现1例感染、1例输液外渗,防控效果显著。B组还发生了跌倒和坠床事件,此外发生了无效沟通事件。该数据表明,A组有效减少了不良事件,B组防控效果较差。

综上所述,在急诊临床安全护理管理中,护理风险管理应用价值显著。护理风险管理实施后,急诊安全管理质量显著提升,提高了无菌管理水平,促进能动性风险防控,降低护理风险,减少不良事件。未来,医院可对上述护理管理方式进行运用。

参考文献:

[1]吴菊芳,胡伟勤. 急诊科护理风险分析及防范对策——评《急诊科护士规范操作指南》[J]. 中国实验方剂学杂志,2021,27(17):236.

[2]黄馨瑶,李雪玉,赵文静等. 基于PDCA循环模式构建急诊重症监护室患者标准化风险管理体系[J]. 现代预防医学,2019,46(10):1816-1819+1824.