引言

2018年3月中华人民共和国应急管理部成立,有效的整合了我国防灾减灾救灾工作和资源,标志着我国气象事业防灾减灾事业进入了新时代。[1]进入新时代,即人民美好生活的气象需求正转向个性化、专业化、精准化、生活性、生产性、生态性,呼唤更加智慧的公共气象服务。[2]近年来,全球极端恶劣天气频发,气象灾害损失逐年增加,约占GDP的3%~6%。[3]从多年的数据来看,各种灾害性天气带来的经济损失明显呈逐年上升的趋势。由此,各个气象部门开展全面加强气象灾害预警以及防灾减灾的能力,各项工作已取得初步成效,但在推进过程中,也暴露出一些缺陷和不足。[4]

1 无锡市气象灾害预警工作情况

2017年底中国气象局印发了关于《加强气象防灾减灾救灾工作的意见》(气发[2017]89号)。[5]在党的十九届全国人民代表大会报告的指导下,发出了以下意见,具体包括对气象防灾减灾救灾在发展理念、工作目标、能力建设以及保障措施上提出依法减灾、综合减灾和智慧减灾的新的要求,确立了新时代气象防灾减灾救灾的发展的方向。近年来,无锡市气象部门不断完善气象灾害预警以及防灾减灾能力的建设,创新设计建成了集“全面感知-稳定传输-智能应用”为一体的智慧气象物联网应用平台。此应用平台,全面推进了物联网技术在提升气象观测能力、提高气象预报预测准确率和精细化水平、提升气象服务能力等方面应用,气象数据对外共享水平大幅提高,气象服务效益非常明显。[6]

目前无锡市已建立各种灾难性天气预警信息发布平台和信息传播渠道,使气象灾害预警信息得以广泛传播。 除此之外,政府部门和气象部门还建立了防灾规划管理协调保障机制和气象灾害应急机制,完成了多渠道、无差距、多手段传播和灾害预警发布。

2 无锡市气象灾害预警中存在的问题

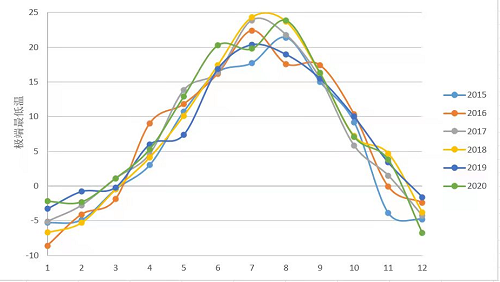

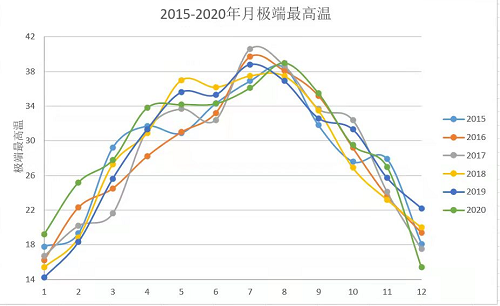

在一年的每个月中,极端高温、极端低温的出现日期以及持续天数,表明了天气系统的异常程度以及太阳辐射的强度和持续时间。

当没有极端温度时,表明天气更稳定。一般来说,在夏季雨季之后的7月,每天的最高温度更有可能异常高;在1月,极端温度最少发生,表明在冬天温度稳定;6月是极端低温次数最少的月份,这意味着在6月的夏季,主要受到亚热带高压的影响,而气候温度并不容易大幅下降(即低于下限阈值);3月的极端气温很多,表明冬季和春季在3月交替出现,温度在大多数时候都升高,但也更容易受到冷空气的影响。

图1 2015-2020年月极端最低温

图2 2015-2020年月极端最高温

由图1图2,可以发现3月、5月、7月和12月更有可能出现异常温度,而2月、6月、8月和11月的异常情况发生概率较小。春季的两个月中出现了更多的异常事件,这表明春季的温度范围较大。冬季到春季以及从春季到夏季的季节转换时间早(或迟),通常会导致异常的低温(或高温)。

七月是高温和梅雨相结合的月份。在梅雨锋持续影响无锡市的几年当中,温度持续在较低的水平。此外,7月是台风系统影响无锡市的一个月。在冬季初,12月的异常温度更高,这与季节进展的时间有关。

2.1 部分重点区域缺少气象灾害监测设施

目前,气象观测台站主要按照天气尺度和行政区域分布设置,其探测的范围、密度、精度以及观测项目、种类较完善,但对于一些重点区域、灾害易发区的气象要素的监测设施分布不够全面。[7]在夏季伴随着雨季、高温和台风灾害严重影响的部门包括:交通、农业、通讯等。由于缺乏详细的观测数据来支持预警,因此预警的准确性和针对性不高。

2.2 极端灾害性天气气候预测预报技术方法有需加强

对于局地暴雨,发生时效性短、落区不确定性强,导致预警信息发布时间提前量较小。另外,本市缺乏系统性、全面性的研究,导致预警信息的精细化程度和针对性不是特别高。由于受到中小尺度灾害 性天气短时临近预备能力的局限性,一些地区县气象部门发布预警信号经验不足,容易出现错失预警发布最佳时机的情况。[8]

2.3 气象灾害综合信息获取较分散

该市灾害风险评估工作在各个部门较为分散,共享和交换灾害信息数据、分析评估报告还未形成全面性的系统,给灾害风险评估、管理和操作带来一定的难度,气象部门往往很难及时、全面、准确的收集来自各方面的风险信息。[9][10]由于缺乏系统的、全面的对气象灾害影响的预估,导致灾害预警信息对于气象灾害发生的具体区域、时间、影响难以清楚地给出。

2.4 部分社会公众对气象灾害预警认识不足

公众群体缺乏关于气象灾难预警的知识。公众是灾难预警的受益者,也是预警能否真正发挥作用的关键。在实际生活中,公众对气象灾难危机缺乏判断力、对气象灾难缺乏应对力。当面对突发气象灾害时,由于公众群体没有给出很好的反应,因此预警信息常常难以发挥应有的作用。

3 该市气象灾害预警工作存在问题的思考

在完善和优化无锡城市的综合气象观测系统结构和布局的基础上,实现全市重点地区重大灾害的全天候、精细化三维监测,并结合无锡城市发展和分布的实际需要,还必须着重于加强城市道路、高速公路和高速公路的监测设施建设,在易发生涝灾地区和重点风景名胜区建设气象监测设施。与此同时,可以探索气象部门与其他部门建立联合监控和实时共享机制,及时获取气象观测站以外地区的实时气象灾害,其他部门也可以及时得到气象部门的反馈,并在气象灾害发生之前做出有效预防工作。

对于突发性的气象灾害进行预测和预警的能力需要提高。在全球变暖背景下,结合强对流天气的发生和发展规律,需要加强研究对于极端天气和气候事件的预测和预报的技术方法,充分的认识无锡城市气象灾害的演变规律,同时做好突发性强对流天气的短期预报和预警工作。此外,研究城市主要天气的发生与其衍生灾害的关系以及思考并提出针对性的防御策略。

对于气象灾害数据收集、传递、共享等较为分散的问题,可以建立一个畅通、反应迅速的全市灾害预警综合信息分享平台,提高防灾减灾各部门之间信息收集、传递和共享交换能力,以便对气象灾害预警、决策、管理作出准确和及时的风险评估。由此使气象部门通过结合对未来灾害风险的判断,从而提高预警信息的准确性和全面性。

鉴于部分市民对气象灾害预警认识不足、风险意识薄弱,因此气象部门可以与其他部门合作,为不同群体开展灵活性强、涉及范围广、多样的科普宣传以及防灾演练。另一方面,有必要发展志愿者的队伍,为不同人群建立多样化的、服务范围广的志愿者队伍,以应对气象灾害所带来的风险。

4 结语

我们意识到,如果想要提高气象灾害预警以及防灾减灾的能力,需要不断完善气象灾害监测设施,研究极端天气和气候预测预报技术,建立气象灾害综合信息共享平台,加强气象灾害预警科学普及,提高防灾意识和防灾能力以及应对和缓解气象灾害的综合能力。

参考文献:

[1] 孔峰,薛澜,乔枫雪等.新时代我国综合气象防灾减灾的综述与展望(J).首都师范大学学报(自然科学版),2019(4):67-72.

[2] 刘雅鸣.发展智慧气象 科学抵御风险[N].人民日报,2018-03-23(014).

[3] 郑国光.国际防灾减灾面临的一些问题和我国气象防灾减灾工作的基本思路[J].江西气象科技,2000(04):1-5.

[4] 张可慧.全球气候变暖对京津冀地区极端天气气候事件的影响及防灾减灾对策[J].干旱区资源与环境,2011,25(10):122-125.

[5] 中国气象局印发《关于加强气象防灾减灾救灾工作的意见》[J].中国应急管理,2018(01):24-28.

[6] 中国气象局印发《关于加强气象防灾减灾救灾工作的意见》[J].中国应急管理,2018(01):24-28.

[7] 洪凯. 应急管理体制跨国比较[M]. 2012.

[8] 张玉成,钟波.气象灾害重大突发事件气象信息传播构建策略[J].黑龙江气象,2019,36(04):30-32.

[9] 康琪. 地方政府一体化灾害预警体系构建研究——以江苏为例[D]. 南京邮电大学, 2012.

[10] 黄雁飞. 我国重大气象灾害应急管理体系的研究[D]. 上海交通大学, 2007.