1 引言

纵观经济社会的发展来看,自主创业是中国市场经济快速发展与扩张的产物。我国经济正在以超高速不断发展,经济的稳步持续发展需要自主创业这一股力量的推动。同时,党的十八大报告中也有相应提出“鼓励多渠道多形式就业,促进创业带动就业”。这些都已表明中国已经进入创业者的时代,时代需要他们的不断涌现来推动经济社会的发展,只有这样中国才能更快更好地跟上世界经济发展的潮流。而大学生作为国家和社会的未来栋梁,他们中间若能涌现出一批积极的自主创业者,无疑将为中国经济的持续繁荣注入强大的动力。这些年轻的创业者将成为推动中国经济向前迈进的重要力量,为实现国家的长远发展目标贡献自己的力量。

本文探讨自变量创业教育和创业环境以及创业自我效能这三个变量对因变量创业意愿的影响,并将探讨结果进行分析,可以为当下或者未来有创业想法的大学生进行有效的创业指导实践提供一定的借鉴,也可以为国家或者地方相关部门制定有效的创业政策提供参考,以及对一些高等院校如何促进大学生的创业意愿、营造积极的校园创业氛围和更好的展开创业教育提供一定的借鉴。

2 变量的界定与数据收集

2.1 变量的界定

在创业教育的测量方面,主要借鉴的量表是由Franke & Luthje(2004)和Fayolle & Klandt(2006)编制的[1][2],同时在设计问卷时结合了本文的论文主题对这两种测量表进行了相应的归纳整理,最终以三个维度来开展测量创业教育,大概分为12个题项。在创业环境测量方面,主要借鉴的量表是Gnyawali & Fogel的五维度模型和GEM模型[3],并且与此同时也结合了国内学者苏益南等学者对大学生创业环境的维度和测试[4],最终将大学生创业环境大致分为四个维度,共分为16个题项。在创业意愿的测量方面,主要借鉴了胡文安,江岩和罗瑾琏(2016)的研究[5],只分为一个维度,在测量时采用了4个题项。

3.2 数据收集

在校大学生是该问卷的发放对象,以问卷星的形式作为主要收集方式。共发放问卷273份,剔除不认真作答的问卷22份,有效问卷数量为251份。重点调查了黄山学院、安徽财经大学、阜阳师范大学和安徽师范大学等高校的在校学生,涉及旅游类、经管类、理工类、体育类等专业。

4 实证分析

4.1 信度分析

信度检验方式采用的是Cronbach's Alpha系数。创业教育、创业环境、创业意愿和创业自我效能感Cronbach's Alpha系数分别为0.941、0.922、0.912和0.953,均超过0.7并接近于1,均以达到较高水平,所以可知信度较好可以展开研究。

4.4 回归分析

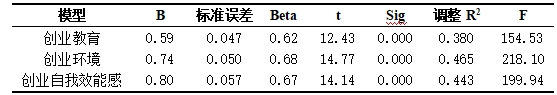

本节在研究各变量之间的因果关系时采用了回归分析的方法,在方法中又采用方差分析法去验证各变量之间的关系,验证结果如下表所示:

表4-1 自变量对创业意愿的回归分析

从表4-1可以看出创业教育、创业环境和创业自我效能感皆对创业意愿有显著的正向影响,p值均小于0.005.

5 研究结论

本文主要采用了调查问卷的形式来探讨该研究,经过以上的调查和问卷分析,其中借助了spss25.0统计软件来进行了相关分析和回归分析,可以了解到创业教育、创业环境和创业自我效能感分别对大学生创业意愿产生正向影响。

根据分析结果来看,当下处于“大众创业,万众创新”的的背景下高等院校应该紧跟社会大趋势,加强对在校大学生的基础性创业教育,开展多元化有关创业教育的课程。不同的高等院校应结合本校的实际情况不断改进完善创业教育课程的内容,不仅仅停留在单一的传授理论知识,同时应该与相应的创业实践活动结合起来,使得学生对创业的认知不断增强,进而增强学生的创业意愿。学校还应该鼓励有关创业社团的发展,为学生提供更多有关创业实践的机会,同时还可以经常开展一些有关创业的讲座,帮助学生更好的了解有关创业的信息。要注重创业讲座的质量,而不是只关注数量,让学生们可以真正的从讲座中学到一些东西,也有利于增加自身的创业自我效能感。总之,高校作为传授给学生技能和知识的地方,不仅要重视创业教育的发展,同时还要重视创业环境的营造。高校可以时常举办一些有关创业的竞赛,在校园一些公共区域积极宣传比赛的相关内容,营造一种创业就在身边的氛围,激发学生们的激情,挑起他们的胜负欲,也可以让他们通过竞赛将自己学到的理论知识更好的运用起来,同时也可以认识到自己的不足。再者,高校可以创立一个创业实训基地,并安排一些相关专业的老师,让同学们可以有处去咨询有关创业的疑问,让学生们在创业实践中可以少走弯路。

[1] Christian, L., Nikolaus, F. Entrepreneurial Intentions of Business Students-A Benchmarking Study[J]. International Journal of Innovation & Technology Management, 2004, 1(03): 269-288.

[2] Fayolle, A. Klandt H. International Entrepreneurship Education. Issues and Newness[J]. Post-Print, 2006, 37(2): 29-32.

[3] Gnyawali, D. R., Fogel, D. S. Environments for Entrepreneurship Development: Key Dimensions and Research Implications[J]. Entrepreneurship Theory & Practice, 1994, 18(4): 43-62.

[4] 苏益南. 大学生创业环境的结构维度、问题分析及对策研究[J]. 徐州师范大学学报(哲学社会科学版),2009,35(06): 117-121.

[5] 胡文安,江岩,罗瑾琏. 新常态下高校大学生社会网络与创业意向关系: 创业心理弹性的解释[J]. 科技进步与对策,2016,33(19): 125-131.