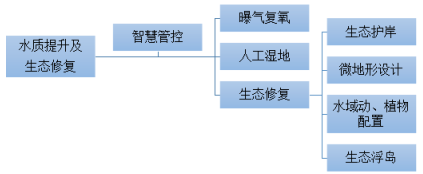

重庆市九龙坡区杨家坪某河道需考虑采取一系列水质提升及生态修复措施,设计河流地貌景观,维持生物群落多样性,完善河流生态系统的结构、功能和过程,使之趋于自然化。其水质提升及生态修复方案总体思路见下图1。 图1 水质提升及生态修复方案总体思路

图1 水质提升及生态修复方案总体思路

1. 水质提升方案

1.1 曝气复氧方案

溶解氧是水体自净能力强弱的关键因素之一,通过机械人工等方法向湖库中充入氧气或空气,弥补大气复氧的不足,加速水体复氧过程,以提高水体溶解氧,恢复和强化水体中微生物活性,增强微生物对污染物的去除,改善水环境。

解决水体水质污染问题的根本在于提高水体的自净能力,培养水体内好氧微生物,使其在适宜的条件下开始恢复活性逐渐繁殖,通过新陈代谢作用将其降解为二氧化碳、水等小分子无机物,从而改善水体环境,解决水体水质问题。

1.2 人工湿地方案

人工湿地是一个综合的生态系统,它应用生态系统中物种共生、物质循环再生原理,结构与功能协调原则,在促进废水中污染物质良性循环的前提下,充分发挥资源的生产潜力,防止环境的再污染,获得污水处理与资源化的最佳效益。

人工湿地的植物还能够为水体输送氧气,增加水体的活性。湿地植物在控制水质污染,降解有害物质上也起到了重要的作用。

2. 生态修复方案

2.1.生态护岸方案

新建河道全部采用生态护岸,在满足河道断面过流的前提下,根据河道冲刷情况、抗洪能力等因素选择不同类型的生态护岸修复模式。常见的河道生态护岸的设计包含自然生态型修复模式、工程生态型修复模式、景观生态型修复模式。

自然生态型修复模式抗洪能力较差,抗冲刷能力不足,在日常水位线以下种植植物较难。适用于用地充足,岸坡较缓,侵蚀不严重的河流;工程生态型修复模式适用于冲刷比较严重,防洪要求比较高的河段;景观生态型修复模式。适用于城镇内的河岸段以及人文历史丰富的河岸段修复。下游河段对景观要求较高,因此选择采用景观生态型护岸。

2.2.微地形设计

河底微地形设计在河道平面及断面基础上进行针对性的设计,在保证断面过流前提下,设计多样化的生境。该河道的微地形设计主要考虑以下几个方面:

(1)深潭与浅滩宜成对设计,河道直线段一般不超过1km宜配置一对深潭与浅滩;每对深潭、浅滩可按河宽的3~10倍距离来交替布置。在河湾段深潭宜设在弯曲段外侧,浅滩宜设在弯曲段内侧。

(2)浅滩及深潭布置可结合小型结构物、河床抛石、人工鱼巢等进行设计。浅滩要求水深<0.3m,水流急,流速V>0.3m/s,水面紊动明显且有水花,流速快,底层石块可能突出水面;深潭要求水深>0.3m,水流较缓,流速V<0.3m/s,水面平顺,流速缓慢。

(3)河床抛石河床抛石区面积不超过河底面积的1~3%,河床抛石区宜根据河道形态呈斑块状分散,不宜过分集中;石块直径不小于0.3m,每处抛石区石块间距至少2~3倍石块直径。

(4)人工鱼巢主要是为产黏性鱼卵的鱼提供繁殖的场所,使鱼卵受精后可以黏附其上,便于孵化。鱼巢可采用植物根茎、木材、石材、多孔性混凝土及其他人工材料等制成。

该河道下游新建河道长度为3241m,共设置3对深潭和浅摊,深潭作为人工鱼巢为水生动物提供栖息场所。

2.3.水域动、植物配置

(1)水生植物的配置

水生植物配置原则一般是从河道沿岸向水体深处依次为挺水植物、浮叶植物和沉水植物。漂浮植物的配置不受水体深度的影响。水生植物种植设计应根据河道水深、水质、透明度,流速、风浪等实际状况,结合水生植物生长习性、生物节律,尽可能构建近自然的、存活期长的稳定植物群落,体现挺水植物、浮叶植物、漂浮植物和沉水植物多种生态类型的交替变化过程,以提高水系净化系统的稳定性和群落的多样性。

(2)水生动物的配置

在进行水生动物种类配置设计时,应考虑以下几方面因素:

A.水生动物种类选择:

水生动物的食性不同,在生态系统中的营养地位不同,对水环境的影响也不同。河道生态治理设计中选择对水质改善起到重要作用的功能性种类。选用滤食性和碎屑食性为主的鱼类和底栖动物,适当考虑一些肉食性鱼类;在人为建植沉水植物的河道,禁止设计投放草食性鱼类。

B.水生动物放养对水质的要求:

不是所有河道都适合利用水生动物来协助水质改善。不同水生动物对水质有一定的要求。用于改善水质作用的水生动物,尽量挑选广氧性的土著鱼类;在水体溶氧低于5mg/L时,不宜投放鱼苗,鲫鱼对水体溶氧要求低,可以在溶氧量为0.5-1.0mg/L的水体生活。鱼类正常生长存活的溶氧含量>3.0mg/L,不然不宜投放水生鱼类。

C.适时放养:

水生动物的放养有一定的季节性。鱼苗通常在夏季(6-7月份)放养,鱼种或成鱼通常在12月、1月、2月等低温季节放养。底栖动物的放养也尽可能选择低温时期放养,对温度的要求不如鱼类的严格。

D.严禁外来物种:

外来鱼类的引入会改变河道水系原有的鱼类区系组成,土著鱼类在种类和数量上的优势地位被外来鱼类所取代,土著鱼类资源逐渐衰竭。此外,观赏鱼进入自然河道成为入侵生物,不但会引起水域生态系统的破坏,也会产生对人类生命财产的危害。

水域动植物的投放主要设置在上游湿地生态系统段,另外,对于进行了微地形改造的深潭,也适当投放水域动植物。植物以沉水和挺水植物为主,鱼类主要选用鲢鱼和鳙鱼,配以虾、蚌、螺等底栖动物。

4)生态浮岛

通过构建生态浮岛生物体系,加强河道对污染有机物的洁净能力。

(1)浮岛植物的选择

生态浮岛的植物按如下原则选择:适宜水培条件生长的多年生水生植物;具有耐污、抗污和有较强净化能力;根系发达、繁殖能力强,生长快、生物量大;景观效应好。

浮岛植物的选择及其组合还要考虑季节搭配,使其在不利的季节(如冬季)条件下仍具有一定的净化效果和景观效应。

(2)工程应用中,生态浮岛覆盖率要根据水体污染水平和净化要求、水体规模和使用功能(行船、泄水、景观)等情况来确定。

(3)浮岛浮体选择:现在广泛使用的吹塑加气型浮岛,由于安装简单,成型方便,得到了很好的发展和应用。

根据该河道的情况,选择吹塑加气型浮岛,每个浮岛由25个拼格组成,浮岛整体规格2.5m×2.5m,从人工湿地段之后开始,每150m设置一个浮岛,共设置18个浮岛。浮岛选择挺水植物,推荐名录包括耐寒鸢尾、长穗千屈菜、慈姑、大叶菖蒲、耐寒香蒲等。

3. 结论

本工程已建成。该河道生态修复以后,周边土地价值提升,生态环境的改善为民众提供了更多的休闲娱乐场所,提升了流域生产水平、公共健康水平、人民的生活品质和城市形象,促进了流域经济发展,为该地区带来了直接和间接的社会经济效益。

本文没有直接罗列项目采取的具体措施细节,而选择了对部分重点措施的思路进行了总结和介绍,以期对未来相关工作提供参考。