晚三叠世受印支运动的影响,鄂尔多斯盆地遭受了有史以来的重大变革。在沉积上实现了由海相、过渡相向陆相的根本性转变,使盆地自晚三叠世以来完整发育了典型的陆相碎屑岩沉积体系,进入了大型内陆差异沉积盆地的形成和发展时期。三叠系延长组在沉积时盆地表现为东北高西南低的古地理景观,造成了南北沉积条件的显著差异。

1 油气运移通道

对于鄂尔多斯盆地陕北斜坡油气聚集成藏模式一直以来都是研究的热点、难点问题,先后提出几种不同的成藏模式。但目前得到公认的模式是:油气具有沿阶梯状爬坡式运移特征,古湖泊发育的河流一三角洲相砂体为油气成藏提供了必要的储集空间[1][2]。

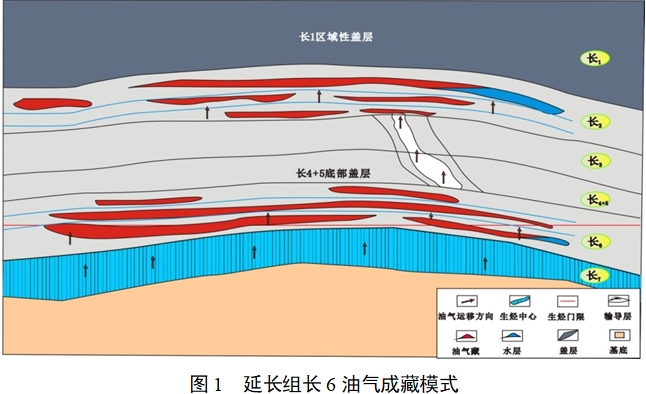

前人研究成果的基础之上,总结出王家沟区长6油气聚集成藏模式:即在区域西倾斜坡大构造背景下,油气沿砂体叠置及微裂缝呈阶梯状爬坡式运移至储集体中,在纵横向岩性及物性差异而造成遮挡条件下,形成良好的油气藏(图1)。

综上所述,本研究区内长4+5、长6油气藏的油气聚集模式为:下部长7主力生油岩生成的油气,在异常高压和浮力的联合驱动下,通过砂体叠置、微裂缝等优势通道,呈阶梯状爬坡式垂向运移,通过长6、长4+5、长3等油层组,当遇到上覆长1、长4+5区域性盖层,并且在上倾方向存在遮挡因素时,便可聚集成藏。

2 富集规律研究

2.1 油藏特征

1、圈闭类型:王家沟区块长4+5、长6油层组属于三角洲平原沉积体系,主要发育分流河道砂体,油层主要分布于分流河道砂岩内。研究区为西倾单斜,构造变化微弱,主要为岩性圈闭。

2、油水性质:王家沟区块原油粘度平均为2.58mPa.s(50℃),地面平均密度为0.831g/cm3初馏点平均为62℃,凝固点平均为2.5℃,属于稀油、低凝固点原油。

根据地层水分析数据,研究区地层水总矿化度为45354.55mg/L,阴离子主要为Cl-离子,阳离子主要为K++Na+和Ca2+离子,属于CaCl2水型,说明保存条件好。

3、成藏模式分析:研究区长4+5、长6油层组位于长7张家滩油页岩烃源岩之上,储集砂体主要为三角洲平原分流河道砂体,研究区长4+5、长6储层砂岩孔隙结构和储集性能均较差,盖层为长4+5上部泥岩及长61、长62、长63各小层上部的泥岩。研究区生储盖组合为下生上储型成藏模式。

2.2 油水分布特征

1、长4+5油层组

研究区长4+5含油面积主要分布在王家沟区块中部及东部。长4+51、长4+52油层主要位于分流河道沉积微相上,砂厚20-25m不等。

由油藏剖面可见,长4+5主要为1-3个油层,油层厚度1.0-8.4m,平均2.6m,油层含油饱和度较低。青137井该亚组试油初日产油0.7方,综合含水率87%。

2、长6油层组

研究区长6含油面积主要分布在王家沟区块中部及东部。长61、长62、长63油层主要位于分流河道沉积微相上,砂厚10-25m不等。

由油藏剖面可见,长6主要为1-3个油层,油层厚度1.2-8.4m,平均2.73m,油层含油饱和度较低。

从以上各小层油层含油面积叠合图来看油层主要分布有研究区的中部及东部,受分流河道砂体控制。

3 成藏主控因素

王家沟区块目前发现的长6、长4+5油藏多分布于三角洲平原分流河道砂体内,油气分布主要受分流河道沉积微相及储层物性的控制。

3.1 沉积环境因素

鄂尔多斯盆地中生界延长组生烃环境为湖泊,其中以延长组长7沉积期湖泊最为宽阔、水体最深、生油潜力最大[3]。有机质类型属腐植—腐泥型,烃源岩展布呈北西—东南向倾斜的葫芦状,有效烃源岩厚度大分布面积广。盆地烃源岩有机碳含量为2%~5%,氯仿“A”为0.3%~0.5%,烃含量为1833~3505PPm。泥岩、煤岩反射率0.73~1.06%,普遍达到成熟阶段。研究区长7黑色泥岩、油页岩特征为高伽玛、高阻、低自然电位,厚度较小,仅为10m左右,生油能力有限。油气主要靠生油中心生成的油气运移而来。生油中心生成的油气沿北东向砂体或裂缝向研究区运移。运移而来的油气主要聚集于分流河道砂体内。

油田生产数据表明分流主河道油层产量高,含水率低,分流主河道边部油层产量较低,含水率较高。

3.2 储层物性因素

储层物性是影响油藏油气储集性能的重要因素。砂层的空间展布与储层物性的平面展布具有一致性,通常在砂体连片、厚度大、分布广的区域,也是孔隙度较大、渗透率值较高的区域,其含油性也普遍较好[4][5]。

研究区长61油层生产数据表明分流主河道储层物性好,油层产量高,含水率低,分流主河道边部储层物性好较好,油层产量相对较低,含水率较高。

综上所述可以看出研究区控制油气富集的主要控制因素为三角洲平原分流河道砂体及储层物性优劣。因此,三角洲平原分流河道沉积微相及储层物性是有利区块评价及预测的基础。

4 结论

(1)通过王家沟长4+5、长6油气藏富集规律研究,研究区属于三角洲平原沉积体系,主要发育分流河道砂体,油层主要分布于分流河道砂岩内,生储盖组合为下生上储型成藏模式。

(2)研究区分布于三角洲平原分流河道砂体内,油气分布主要受分流河道沉积微相及储层物性的控制。油田生产数据表明分流主河道油层产量高,含水率低,分流主河道边部油层产量较低,含水率较高,三角洲平原分流河道沉积微相及储层物性是有利区块评价及预测的基础。

参考文献

[1] 杨伟伟,柳广弟,刘显阳,冯渊,独育国,程党性. 鄂尔多斯盆地陇东地区延长组低渗透砂岩油藏成藏机理与成藏模式[J]. 地学前缘,2013,v.20;No.10002:132-139.

[2] 刘联群,刘建平,李勇,魏敏珠. 鄂尔多斯盆地彭阳地区侏罗系延安组油气成藏主控因素分析[J]. 地球科学与环境学报,2010,v.32;No.12103:263-267.

[3] 许璟,时晓章,贺永红,马芳侠,董丽红,邓南涛. 鄂尔多斯盆地曾岔地区延安组和延长组储层特征对比分析[J]. 西安科技大学学报,2017,v.37;No.15705:697-705.

[4] 邢长林,英亚歌. 鄂尔多斯盆地陇东地区长8段储层特征与储层四性关系研究[J]. 石油地质与工程,2012,v.2604:42-46+6.

[5] 陈斌. 低渗透砂岩储层成岩差异性研究及产能评价[D].西北大学,2020.

第一作者简介:刘涛(1982--),男,陕西延川人,工程师,毕业于西安石油大学油气勘探专业,专科,现就职于延长油田宝塔采油厂勘探开发研究所。