大部分的精神疾病患儿都有不同程度的精神障碍,在患儿的情感、行为等方面会有较大的异常,有些身体素质较差的患儿还会出现意识不清的情况,比较严重的患儿多数时候都无法与人进行正常的社交[1]。心理障碍常表现为反复发作,病程长,再加上患儿本身的原因,使其难以治愈,给患儿的身体和心理都带来了极大的困扰,给患儿的父母带来了沉重的生活压力。因为许多精神病患儿都是由父母来照料,因为担心患儿会对自身或者他人造成伤害,所以他们的父母常常会在身体和精神上都保持着高度的压力,长时间地保持着紧张的情绪,从而导致他们的父母也会出现各种各样的心理问题,如果得不到及时的缓解,也会对他们的身心健康产生很大的影响[2-3]。在这个时代,健康行业得到不断发展,精神病患儿父母的身心健康问题,也越来越引起了社会和业界的高度重视。医务人员利用专业的心理健康知识,对患儿父母进行了一系列的心理健康宣教工作,可以通过制作宣传手册、微信等方式对患儿父母进行科普,让他们能够更好地了解到与疾病有关的知识,并对他们进行疏导,让他们能够树立起一个好的心态,从而提高他们的心理健康水平。本研究探析了健康教育对儿童少年精神病患儿父母心理健康状况的影响。

1资料和方法

1.1一般资料

将某院2021年1月-2022年12月80例儿童少年精神病患儿和父母,抽签法分二组。每组例数40。

在家长方面,实验组29名男性,11名女性,年龄21~44,平均35.12±2.12岁。学历层次为小学4人,初中16人,大学12人,大学8人。

对照组28名男性和12名女性,年龄21~44,平均35.67±2.56岁。学历层次为小学6人,初中13人,大学12人,大学9人。对两组的基本数据进行比较, P>0.05。

儿童中,实验组8-12岁,男28:女12,平均(10.21±1.02)岁。

对照组中男性29名:女性11名,平均(10.56±1.12)岁。结果比较两组患儿的一般数据均无显著差异, P>0.05。

1.2方法

对照组给予常规护理,采用传统方法进行治疗。在患儿父母随患儿入院后,医护人员待患儿安置稳妥后,与父母访谈,将患儿的病情告知父母,并指导、协助父母在日常生活中照顾患儿需要注意的事项,积极配合主治医生完成对患儿的治疗方案。

实验组实施父母健康教育。①心理疏导:在平时的巡视过程中,除了要对精神患儿进行治疗和安慰之外,还要经常的对患儿父母的心理状态进行观察,当患儿父母的情绪出现异常,或者受到患儿的影响时,要给予患儿父母一定的鼓励,以温和的语气,温和的态度,耐心的与患儿父母进行沟通,增加患儿父母的安全感,并在沟通的过程中减轻患儿父母的焦虑。在与患儿父母进行沟通的时候,要利用与患儿父母的沟通,对患儿内心的情感波动进行全面的了解,进而了解到患儿的真实想法,通过患儿内心障碍的根源,对患儿展开针对心理障碍的护理方法,进而配合医护人员展开治疗。平时可以让患儿的父母利用自己的兴趣来发泄内心的负面情绪,比如跳广场舞、爬山等。②健康宣传:向患儿的父母发布健康手册、建立微信交流群等方式对患儿父母进行健康知识介绍,解释了患儿的早期症状和如何防治,并告诉患儿父母一些可以控制患儿的药物效果和副作用,让患儿的父母有个准备,调整好自己的态度,冷静、积极地对待患儿。

1.3观察指标

比较两组护理前后SCL-90心理量表评分(每一项1-5分,得分越高则心理状况越差,从1分代表无症状到5分代表症状严重, 依次递进)、儿童少年精神病患儿父母对精神病知识的掌握度、监护人满意度、护理纠纷发生率。

1.4统计学处理

利用SPSS23.0软件,进行χ2统计和t检验,P<0.05表示差异有意义。

2结果

2.1SCL-90心理量表评分

在护理之前,两组患者的SCL-90心理量表的得分相比较, P>0.05;在护理之后,两组的得分都有显著性下降,但在治疗之后,实验组的得分明显低于对照组, P<0.05。如表1.

表1护理前后SCL-90心理量表评分比较(`x±s,分)

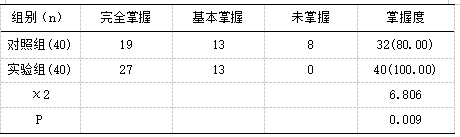

2.2儿童少年精神病患儿父母对精神病知识的掌握度

2.2儿童少年精神病患儿父母对精神病知识的掌握度

实验组青少年期精神疾病儿童家长对精神疾病相关知识掌握程度高于对照组(P<0.05);

表2两组儿童少年精神病患儿父母对精神病知识的掌握度比较

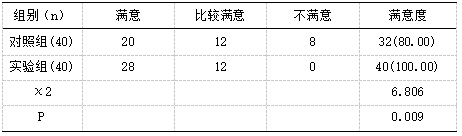

2.3监护人满意度

2.3监护人满意度

实验组监护人满意度均高于对照组,P<0.05,见表3.

表3两组监护人满意度比较

2.4护理纠纷发生率

2.4护理纠纷发生率

实验组与对照组相比,有显著性差异(P=0.0.4)。实验组中1例患者发生纠纷,发生率为2.5%,对照组中8例患者,发生率为20.0%。

3讨论

由于儿童少年少年精神障碍患者本身的身心发展受限,他们对自己的病症的认识还不够全面,家长对儿童少年的病症的认识和看法,是影响儿童少年是否能够得到医治的重要原因。另外,如果儿童出现了心理问题,家长可能会出现严重的自责、过度代偿、逃避等心理压力,进而导致家长对儿童的支持减少,这对儿童的恢复不利。这就需要家长对孩子进行心理卫生方面的教育[4]。

伴随着时代的发展,人类的生活速度的提高,以及各类的竞争和压力的增加,这些都给儿童少年的精神卫生带来了巨大的冲击,儿童少年的精神卫生问题也变得更加突出。如果孩子有了精神方面的问题,对家庭也会有很大的冲击。在孩子的病情和日常生活之外,父母对孩子的病情转归、上学、就业等方面也有一定的关注,这些都会造成父母内心的各种矛盾,进而对孩子的身体造成极大的伤害。通过对儿童青年精神病儿童的父母进行了健康教育,SCL-90总分及躯体化、强迫症状、抑郁、焦虑、恐惧、偏执、精神病性因子等得分均明显超过了我国常模[5],说明与普通群体比较,儿童青年精神病儿童父母的心理健康状况明显较低,焦虑、抑郁等负性情感广泛出现,而这些负性情感又会进而对患儿疾病的治疗和康复产生不利的作用。除此之外,由于家庭成员对这些问题的认识不足,因此他们会比较担忧,对于药品的副作用有广泛的担忧,对治疗、预后的预期过高,同时这种消极消极的心态也会对家庭产生负面的影响。有文献报告[6]指出,父母对儿童的状况没有认识,或者是从各个方面得到的某些虚假信息,都是导致父母焦虑的重要因素,因此,父母也要对其进行介入。另外,父母教育水平与父母教育水平之间也存在着一定的联系。另外,有资料显示[7],在行为问题儿童的家庭中,亲密度不够的现象比较多,矛盾冲突比较多,父母及孩子之间的感情也比较糟糕,没有一个固定的规则,没有足够的休闲时间,都会造成儿童感到更多的迷茫和紧张,缺乏安全感和信任感,进而造成了儿童的负面心理和不良行为。父母的教养技巧是孩子养成好的生活方式和生活方式的关键。父母长期采取的否认、拒绝等养育方法,有可能会对儿童的情感管理和表达能力造成伤害,导致儿童经常会通过直接的攻击行为来表达自己的怒气和心中的感觉,也有可能会对他们的主观能动和积极性造成不利的影响,导致他们不愿意去尝试新的体验,进而出现社交退缩、多动等行为问题[8-9]。为此,应从父母的角度出发,对未成年人进行积极的心理干预。此外,在家长的健康教育后,儿童少年家长的SCL-90总分以及强迫症状、抑郁、焦虑、恐惧、偏执、精神病性因子的评分都比之前有显著的降低。这表明,通过对儿童父母进行健康教育,能够有效地提升儿童父母的心理健康水平。此外,研究还表明,经过有目标的健康教育,孩子的家长能够更加清楚地了解孩子的原因、病程和治疗的重要性,从而能够改善孩子的治疗和治疗,从而,孩子的父母对孩子的疾病的了解程度也会有所提升,从而帮助他们缓解压力,重新获得自信;除此之外,通过健康教育,还可以提高家长的良好的教育技能和沟通技能,从而可以有效地化解家长与孩子之间的冲突,提高孩子的综合应对能力和对患儿的支持率,从而推动孩子的整体康复[10-12]。

综上,儿童少年精神病患儿和父母实施父母健康教育效果确切,可有效提高父母的知识储备,减轻父母的不良心理,提高患儿父母的心理健康状况,减少纠纷,提高护理满意度,值得推广。

参考文献:

[1]李桂兰,黄世伟,高海龙,李德生,甘静文. 强制医疗精神病患者家属健康自测情况分析[J]. 中国医学创新,2019,16(21):164-167.

[2]郑丽香. 首次住院女性精神病患者家属心理需求及护理干预[J]. 中外医疗,2019,38(01):145-147.

[3]唐秋碧,杨水仙,周英,刘翠霞,黎丽燕,巫秋玲,彭明创,袁乐欣,林婷婷,何桂莲. 住院精神病患者家属心理弹性及其影响因素[J]. 广东医学,2018,39(16):2508-2511.

[4]田凤华. 精神病患者家属病耻感及照顾负担水平研究[J]. 当代护士(下旬刊),2018,25(08):29-31.

[5]韦丹梅,许济青,陆露. 心理护理干预对精神病患者家属心理状况的影响[J]. 世界最新医学信息文摘,2018,18(57):255.

[6]陈晓敏,邓丽云,吴惠玲. 精神病患者家属对保护性约束的态度与护理对策[J]. 中医药管理杂志,2018,26(07):62-63.

[7]田凤华. 精神病患者家属照护负担及生活质量相关性分析[J]. 齐鲁护理杂志,2018,24(07):64-66.

[8]张义兰. 精神病患者家属心理状况及其影响因素分析[J]. 当代护士(上旬刊),2017,(07):106-108.

[9]刘利,侯秀梅,王爱芹,钱丽菊. 独生子女精神病患者家属功能失调性认知的影响因素分析[J]. 精神医学杂志,2017,30(02):119-121.

[10]张芮. 三里屯地区精神病患者家属心理干预研究[J]. 中国社区医师,2016,32(23):182-183.

[11]卢雪珍,付萍萍,朱伟芳,邬东红,吴辉霞. 心理健康教育对改善惠州市精神病患者家属负面情绪的效果观察[J]. 中国医药科学,2016,6(13):225-228.

[12]付萍萍,朱伟芳,邬东红,傅文霞,卢雪珍,杨淑芬. 心理健康教育对提升家属看护精神病患者能力与效率的影响[J]. 中国当代医药,2016,23(21):173-176.