中风作为一种常见的急性脑血管病症,在全球范围内具有高发病率、高致残率,给患者家庭施加了沉重的压力和负担[1]。就目前形势而言,中风的发病趋势在全球范畴内呈现逐年递增的现象,尤其在中老年人群体中更为凸显。偏瘫作为中风后的常见后遗症之一,对患者的生活质量和自理能力产生了严重不良影响[2-3]。偏瘫患者大多伴随肢体运动障碍、感觉异常、平衡失调等一系列问题,这些因素不仅让患者身体层面承受着巨大的痛楚,在心理层面也带来了沉重的负担[4]。为患者开展常规康复治疗涵盖了物理治疗、作业治疗、言语治疗等多元化的手段,能助力患者恢复运动能力、提升日常生活活动能力,并优化生活质量[5]。在此基础上开展中医针灸治疗,是借助针刺特定的穴位,对经络气血进行调节,从而实现疏通经络、调和阴阳、扶正祛邪的功效。两种治疗方式在改善中风偏瘫患者的神经功能、推动肢体功能恢复方面具有一定的积极作用。对此,本研究将探讨中医针灸结合康复治疗中风偏瘫患者的临床效果,现将结果与流程整理如下。

1资料与方法

1.1一般资料

将本院中医科2023年一整年内收治的103例中风偏瘫患者为研究对象,基于随机分组计划,对应区分为对照组与观察组,前组病患51例,后组病患52例,在开展治疗计划时,予以对照组患者常规康复治疗手段,该组研究对象男性例数26例、女性25例,年龄范围47-89岁,平均(75.78±3.69);观察组在前组治疗基础上结合中医针灸治疗,该组研究对象男性例数28例、女性24例,年龄范围47-89岁,平均(75.55±3.45);以上指标结果差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2方法

对照组采取常规康复治疗手段:(1)物理治疗:运用神经肌肉电刺激疗法,刺激患者偏瘫侧肌肉,每次20分钟,每周5次;结合温热疗法,如红外线照射、蜡疗等,改善患者局部血液循环,每次30分钟,每周3次。(2)作业治疗:对患者开展日常生活活动能力训练,如穿衣、进食、洗漱等,每次40分钟,每周5次。并安排患者参加手工制作、园艺活动等功能性作业训练,每次30分钟,每周3次。(3)运动疗法:带领患者进行关节活动度的训练,包括被动活动和主动辅助活动,每个关节活动10 - 15次,每天2次。结合开展平衡训练,从坐位平衡到站立平衡,逐渐增加难度,每次20分钟,每周3次。(4)言语治疗:针对存在言语障碍的患者,进行发音训练、口语表达训练等,每次30分钟,每周5次。上述治疗手段均连续开展12周为1个治疗周期。

观察组在上述治疗方式下结合中医针灸疗法:(1)针灸选穴:根据患者的具体病情和偏瘫部位,选取百会、曲池、合谷、足三里、阳陵泉、三阴交等穴位。

(2)操作方法:采用平补平泻手法,进针得气后留针30分钟,每天1次。(3)电针刺激:在部分穴位上连接电针仪,采用疏密波,刺激强度以患者能耐受为宜,每次20分钟,每周5次。治疗周期与对照组一致。

1.3观察指标

(1)临床疗效观察:治疗完成后,依据Brunnstrom分级标准对病人的上肢状况、手部状况以及下肢状况展开康复层级的划分,具体涵盖痊愈层级、显效层级、有效层级和无效层级;以I - VI 级予以判定,级别愈趋近于VI级,则表明运动能力愈为优良。(2)神经缺损程度与肢体功能观察:患病个体分别于治疗前后参与指标观测,总计两个比对项目,依次运用NIHSS量表、Barthel指数量表进行评分。前一量表涵盖15个维度,满分设定为42分,分值越高意味着患者神经功能损伤程度越重;后一量表采用百分制,分值越高表明肢体功能越强劲。(3)下肢肌力对比:患者均在进行积极治疗后,对干预成效进行判定。肌力分级主要划分为0-5级,依次表述为“0级”:机体呈现完全瘫痪状态,肌肉无法产生收缩;1级表明肌肉能够出现轻微收缩,然而无法达成相关动作;2级意味着患者能在床面上移动,但无法抬离床面;3级表示肢体能够做出抬离动作,但无法对阻力予以抵抗;4级显示病患肢体能够抵抗部分阻力;5级表示肌力处于正常水平。(4)功能障碍评分比对:将治疗前后设定为时间观测节点,运用Oswestry功能障碍指数问卷(SCODI)实施计分操作,涵盖疼痛度、提物、行走、坐、站立、社交等 10 个维度的问题。每个项目的计分范围为 0 - 5 分,计分数值越大,表明症状的严重程度越高。

1.4 统计学方法

借由SPSS22.0开展数据统计工作,组间在表述时,通过(%)进行,由χ²检验获取结果,计量在表述时,通过(x̄±s)进行,经t检验获取结果,P<0.05表明差异有统计学意义。

2 结果

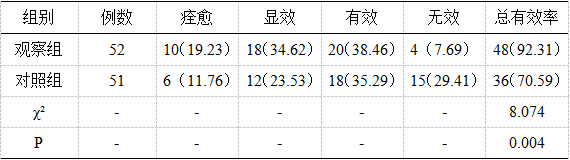

2.1临床疗效观察

观察组治疗后总有效率远超于对照组(P<0.05)。由表1所示。

表1临床疗效观察指标对比[n(%)]

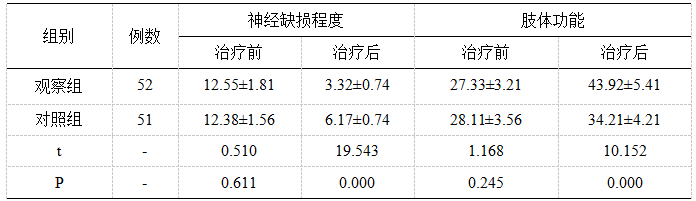

2.2神经缺损程度与肢体功能比较

经检测,神经功能缺损程度与肢体功能分值在两组治疗前之间未呈现显著差异(P>0.05);治疗结束后,观察组的神经功能缺损程度指标得分更低,肢体功能指标得分则更高(P<0.05)。由表2所示。

表2神经缺损程度与肢体功能比较(x̄±s,分)

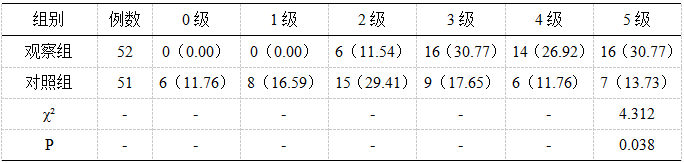

2.3下肢肌力比较

均完成治疗后,评估结果显示观察组患者的下肢肌力水平显著高于对照组(P<0.05)。由表3所示。

表3下肢肌力比较[n(%)]

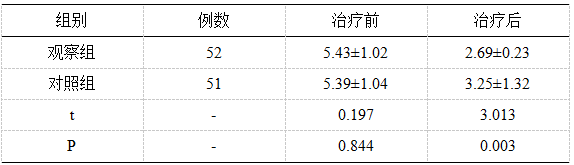

2.4功能障碍评分比较

治疗前,两组的功能障碍评分结果差异不显著(P>0.05);治疗后,得出观察组的功能障碍得分显著低于对照组(P<0.05)。由表4所示。

表4功能障碍评分比较(x̄±s,分)

3 讨论

中风偏瘫是由于患者脑血管破裂或阻塞导致脑组织受损后,引起的单侧肢体运动功能障碍[6]。该疾病的病理生理过程较为复杂,涉及了神经细胞损伤、炎症反应、氧化应激等多个环节[7]。患者在中风后,大脑的神经通路会受到破坏,导致其运动指令无法正常传递,从而出现肢体无力、僵硬、不协调等症状[8]。临床开展常规的康复训练虽然能在一定程度上改善患者的肢体功能,但对于其神经功能的修复和整体康复效果的提升效果常不够理想。如开展物理治疗主要侧重于对患者肌肉力量和关节活动度的训练,而对神经的修复和再生作用相对较弱;作业治疗则注重对患者日常生活能力的训练,但对于深层的神经调节作用有限[9-10]。

中医针灸治疗是基于中医经络学说和脏腑理论,通过针刺穴位来调节患者气血、疏通经络、平衡阴阳。在中风偏瘫的治疗中,针灸可以通过刺激穴位,激发患者机体的自身调节机制,能促进神经细胞的修复和再生,进而改善脑血液循环,调节神经递质的释放,从而发挥治疗作用[11]。中医针灸结合康复治疗可通过多种途径改善中风偏瘫患者的神经功能,是因针灸刺激可以激活患者神经干细胞,进而促进其增殖和分化,能补充受损的神经细胞[12]。同时,它还能调节患者脑内神经递质的平衡,如增加多巴胺、乙酰胆碱等的释放,进而改善神经传导功能。此外,针灸与康复训练相结合,可以增强患者大脑的可塑性,从而促进新的神经通路得以建立,能提高神经功能的恢复效率。

在上述研究中,观察组患者采取中医针灸结合康复治疗后,临床疗效总有效率人数占比更高,该组患者的神经功能缺损程度更低于对照组,肢体功能、下肢肌力水平均处于更优状态,且观察组患者的功能障碍程度改善更为明显,表示针灸结合康复治疗能够显著改善中风偏瘫患者的肢体功能和肌力。其中,针灸可以缓解患者存在的肌肉痉挛现象,从而增强其肌肉力量,能提高关节活动度。与康复训练相结合,能够更有针对性地训练患肢的运动功能,促进肌肉的协调运动,从而提高患者的日常生活能力。

综上,中医针灸结合康复治疗对于中风偏瘫患者的治疗效果存在优势,能显著改善治疗后患者功能障碍问题,并对其肌力的提升具有促进效果。