一、学校光荣的历史与厚重的文化底蕴

三乡镇大布小学是一所建校89年的老校,几度重建,校址不变,具有较深的历史文化积淀。抗战时期,这里是中山抗日第五区区委旧址,中山抗日县委总部曾经设于此,有中山“小延安”之称。首任校长孙一之先生是大布村第一位共产党员。1937年夏,中共党员梁奇达奉命转移到大布学校,当时大布学校的校长孙一之聘任他为大布学校的教务主任兼教师,以此掩护革命工作,他着手组建中共中山县五区工作委员会,并任工委书记,委员有叶向荣、孙一之。中山县、区党的领导人曾谷、郑少康、关山等10多位共产党人,都曾在此以教师的身份为掩护进行抗日活动,让大布学校成为革命青年的摇篮。2008年,大布小学被中共中山市委公布为第三批革命遗址。2019年被评为广东省红色革命遗址。

选择责任课程作为学校的课程主题,一方面是学校厚重的历史,得天独厚的红色教育资源,在区域内的大布村形成了共和米基、大布村文化长廊、郑少康、孙一之故居为一体的三乡革命文化;另一方面也是历任校长持续做的,发掘红色文化基因基础上的大布小学责任文化。我校校训“责任在我心中”,由珠江纵队支队长欧初先生题写,几十年责任教育探索形成了我校持续的、稳定的责任文化、责任理念,责任在我心中不仅仅是一种校训,也是大布人的一种精神力量,新时代传承红色文化的具体的文化认同,内化于心、外显于行是全体大布人的价值追求。三是传承红色基因,做好责任教育品牌,凸显责任教育的成效,需要在课程中去落实,在教学实践中去践行、坚守、执行。

二、大布小学校本课程的构建

文化的寻根与定位就是向学校历史的纵深处寻找,在师生的灵动的样态中发现,在日常的工作中与同事、家长磨合融入,渐渐学校发展的路就清晰了,要走一条用文化引领课程,用课程彰显文化的发展之路。首先,就要弄清楚属于大布小学的学校文化以及它丰富的内涵。

(一)学校文化的定义

美国学者华勒于1932 年在《教育社会学》一书中最早提出“学校文化”的概念。他认为学校文化是“学校中形成的特别的文化”。杰克逊等学者从课程论角度出发,对学校文化进行研究时,首次提出“隐性课程”的概念;顾明远先生认为学校文化可以定义为:经过长期发展历史积淀而形成的全校师生的教育实践活动及其所创造的成果的总和。包含物质层面(校园建设)、制度层面(各种规章制度)、精神层面和行为层面(师生的行为举止),而其核心是精神层面中的价值观念、办学思想、教育理念、群体的心理意识等。

(二)学校历史是学校文化的“根”

得天独厚的历史人文资源,绘就了大布小学红色文化,呼唤莘莘学子忧国忧民、挑战自我、超越自我、勇于担当、奉献社会。传承革命精神,做有责任感、富有责任担当的人。

1.学校文化是学校之“魂”

学校文化是学校发展的根本理念和发展方向,为实现学校文化建设的高品质,如何把这令人骄傲的历史变成激励每一个学生成长的精神的学校文化呢?结合学校的光荣历史,从红色基因中“誓死不做亡国奴”的救国精神中提炼出新时代振兴中国的责任担当为己任的“责任教育”。

2.持之以恒的代代相传

“文化寻根-文化聚合-文化表达-课程转化-课程统整”构成了“基于学校文化的课程规划”的运作机制,从80年代至今,大布小学一直致力打造责任教育品牌学校,学校责任文化开展由来已久,历任校长都坚持做责任教育,期间得到不少专家、团队的指导和帮助,都坚持用不同的途径丰满充实她的内涵和外显,有较深的积淀。大致已经经历了四个阶段:1987—1998年的责任教育酝酿期,不断挖掘学校的历史和故事;1998-2005年的责任教育尝试期,时任陈和森校长首次提出了“责任在我心中”;2005-2013年责任教育实践研究,陈苕校长以课题的形式开展责任教育的研究;2013-2016年的责任教育品牌活动的打造期,我带领老师们进行广东省德育科研课题《打造责任教育品牌学校的策略研究》的研究,着力打造一所责任教育特色鲜明的学校。

三、学校课程建设的“精雕细琢”

文化的践行需要借助课程规划来实现。学校课程与学校文化是一体两面的关系,学校文化是课程规划的依据和旨归,课程规划则是学校文化的实现路径。需要做好学校文化的建设,并以课程规划来彰显和实现这一文化愿景。

(一)课程建设是文化表达之“道”

课程改革要在明确国家教育的方针政策、以及各级政府对课程和教育的政策的框架下开展,要明确“规定动作”和“自选动作”之间的关系和区别,才能确保学校的课程改革是合符规定的。根据教育部颁发的课程计划,本着有益于提高教与学的实效,有益于学生全面个性地发展,有益于体现学校办学理念的原则开展。

(二)基于学校文化的课程提出

课程体现了学校文化的主核,也是开展学校教育的载体。追溯学校历史,寻找学校文化的基因。“责任在我心中”的文化熏陶深入师生的心中,传承几十年责任教育的良好积淀,并从学生素养培养为切入点,将责任教育更加深入人心,不再局限于班会、队会等德育活动的开展,而是在常规的课程教学中可以实施,并实现与国家的核心素养培养目标、学校的校本课程进行对接。

学校的课程确立总目标为:规范学校管理,提升办学品质;推动特色发展,促师生共同发展;营造良好校风,打造责任教育品牌学校。

根据目标,进一步确立尊重历史先传承后创新,团结多方力量,顺势而为的办学思路。制定坚持以教育教学工作为中心,以课程建设为抓手,以教师队伍建设为重点,打造亮点特色项目,打造责任教育品牌学校为目标的治校方略。

(三)思路:用课程凸显责任特色,浸润责任文化

1.责任教育课程体系的核心理念

(1)培养什么样的人?

责任教育的目标是培养有责任的人,具体为:品德高尚有责任,乐学善创巧思考,多才多艺爱运动,进退有度懂礼仪的人。

大布小学绘制的责任少年的“自画像”表现为三个方面:主人意识、自主能力、快乐体验。包括主动热情、自律自主的主人意识;具备善学善思、合群合作的学习能力;拥有自信担当、乐学乐创的快乐体验。

(2)责任课程倡导的课堂

责任教育的教学理念是“以生为本”,倡导“学生站在学校中央,站在课堂中央”,教学的出发点和落脚点都在学生素养的发展。建立由传统教学“三中心”走向一个中心——“以学生为中心”的智慧学习,真正做到如规划纲要强调指出:“尊重教育规律和学生身心发展规律,为每个学生提供适合的教育。”

2.责任教育课程体系的内涵

学校要统筹实施好国家课程、地方课程和校本课程,必须对其进行系统规划我校将责任教育确立为学校的课程主题,包括:责任德育、责任课程、责任才艺、责任活动、责任校园。责任德育通过责任理论的进一步研究,品牌策略的构建,责任队部的建设来培养责任队干;责任课堂旨在培养学生乐于学习、善于沟通、敢于质疑、勇于承担、敢于创新的责任学科素养;责任才艺将学校“俱乐部课程”与科技创新纳入尚雅崇艺的培养目标;责任活动(阳光体育、学科活动)与责任校园(书香校园、传统文化、校史室)的建设旨在打造责任文化,让学生接收责任文化熏陶。

3.创新课程建设模式

责任教育课程体系是我校育人活动的指导思想,是培养目标的具体化和依托,需要四个层次的课程来支撑将学科的课程,我们分别命名为基础性课程、专业性课程、独特性课程、体验式课程。

基础性课程:侧重责任能力与规格的素养养成。

专门性课程:把学以致用作为课程目标。

针对性开展课程设置。在学科素养方面,尤其重视将音体美学科进行内容上的整合,“阳光体育”和“舞动全城”的有机结合,培养形体挺拔,姿态优美的外在形象,我们还将在“传统文化”与“责任教育”相结合,把“数学益智活动”与“创新意识”的培养相结合。

独特性学习领域的课程:则更加富于开放性和选择性,满足学生的发展需求,促进责任教育个性化发展。

体验性课程:侧重责任实践素养养成。

四、课程实施的深入推进

2019年,我主持申报广东省教育厅思想政治工作处《基于红色文化的少先队活动课程建设》课题,以课题研究的形式,纵深推进我校德育课程建设。

1.文件依据:《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》部署,《教育部关于加强中小学少先队活动的通知》(教基二[2012]3号),2015年9月我国颁布了“少先队活动课指导纲要(试行)”,少先队活动课的开设引起了国家的高度重视。

2.立足儿童本位:从儿童视角出发,尊重儿童的权利,我校少先队活动课的现状调查。发挥少先队员的发展权、决策权。

3.立足以文化人:传承红色文化,是扎根在学校已有的革命历史基础上,不断创新,探索适应社会需要,满足学生发展的内在需求的文化。

通过以课题为抓手,以德育课程建构为载体,确立新时期德育课程目标为增强少先队组织意识,培养内有红色基因,外有责任担当的的时代君子,设置三阶课程。

一阶课程认知与学习。根据少先队《关于构建阶梯式成长激励体系 增强少先队员光荣感的指导意见》的要求,针对一、二年级的学生,以队前教育为依托而进行思想引领教育。

二阶课程成长与实践。针对三四年级的学生。重在培养学生的责任能力。

三阶课程辐射与引领。以主题式课程研究为主,提升综合解决问题的能力对提升他们的辐射引领能力是最好的方式。高年级红领巾小导游课程:我是解说者,轻骑兵走进班级、走出校门宣讲红色校史;六年级学生以“再重走一公里”活动作为毕业课程,并以结对的形式,带着一年级的学生参观孙一之故居,从旁解说。

“三阶”课程均以红色为基础,具体要求与内容不同,主旨一致,对少先队员进行政治启蒙,加强道德教育,形成正确的人生观、价值观,增强学生的价值认同,爱祖国、爱人民、爱校园。

4.研学课程的建设:在研学旅行课程安排上,主要有走进家乡研学、实践类研学两条路径,学生通过对本村、本市红色文化的挖掘,结合核心素养争章行动和研学手册的指引让每一次研学都是一次综合能力的培养,在这一阶段的课程中学生的自制力、组织能力、策划能力、服务意识都会有很好的提升。

五、学校课程的评价体系

2022年4月,新的义务教育课程标准出台,直指核心素养的落地实施。强调要把立德树人融入文化知识教育,贯穿基础教育、学科体系、教材体系中,在课程教学、实施过程中,课程的教、学生的学以及学习评价都必须指向课程目标的实施,协调统一。

1.“红领巾争章”评价体系的建构

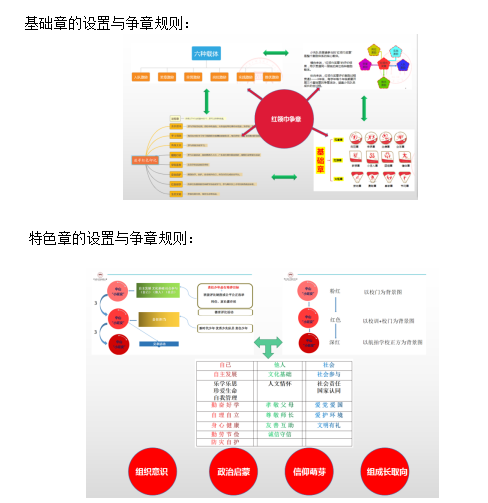

(1)构建“红领巾”奖章评价体系。充分发挥“红领巾”奖章对少先队员光荣感的积极作用,以基础章为必修章,结合我校“追寻红色印记”特色章作为选修章,形成我校的红领巾奖章完整体系。我校红领巾争章以争章园地(中队阵地)、争章本(个人)、争章小程序(全校(完善当中))、实体章四位一体的完整评价,增强少先队员的光荣感和荣誉感。

(2)在丰富多彩的少先队活动中调动少先队员的积极性。少年军校领袖团、鼓号队、红领巾小导游、红领巾广播站、红领巾气象站、红领巾示范岗等等,让队员得到充分锻炼。大队委参与学校各项少先队活动组织策划,如暖阳行动、开学典礼、散学典礼、学雷锋义卖等,让更多的少先队员参与到少先队活动来。

(2)在丰富多彩的少先队活动中调动少先队员的积极性。少年军校领袖团、鼓号队、红领巾小导游、红领巾广播站、红领巾气象站、红领巾示范岗等等,让队员得到充分锻炼。大队委参与学校各项少先队活动组织策划,如暖阳行动、开学典礼、散学典礼、学雷锋义卖等,让更多的少先队员参与到少先队活动来。

(3)因校制宜,拓展队员实践基地。少工委充分发挥社会资源,建立五个校外实践基地。包括传统文化、劳动教育、科技等,定期举行校内学习和校外实践活动;引进校外辅导员,拓宽少先队员的知识面,让更多优秀的人加入到培养少先队员的行列中。

2013年至今,大布小学依托“责任在我心中”的精神内核,积极开展了德语课程的建构,将“责任教育”深深地植入大布小学的文化中,以培养有责任的人作为培养目标,让每一位学生成为更好的自己,成为中国特色社会主义建设者和接班人;将责任文化内涵延展至人品质的培养,包括培养学生负责任的能力与水平等更丰富的责任教育内容,为学生的终身发展增添厚重的红色底蕴。

参考文献

谢翌,程雯,李云.“文化为魂课程作道”:优质学校发展的内在机理.教育发展研究,2020,40(20):20-26.DOI:10.14121/j.cnki.1008-3855.2020.20.005.

崔允漷,周文叶,岑俐,杨向东.校本课程规划:短板何在——基于Z市初中校本课程规划方案的分析.教育研究,2016,37(10):89-96.