胆结石是指胆囊或胆管因胆汁分泌异常、胆汁结晶沉积钙化而产生的结石,属于临床常见胆道系统疾病,大量胆汁结晶的形成会导致胆道梗阻,致使胆道抽搐痉挛,主要临床表现为右上腹疼痛、恶心呕吐,部分未及时采取相应治疗者可能会伴随高热、黄疸等症状,形成典型三联征,长期发展还可能形成化脓性胆囊炎,故需及时清除梗阻于胆道内的结石,防止结石沉积对胆道产生慢性炎症刺激[1]。胆囊切除术是目前治疗胆结石较为常用的手段,常见术式为开腹胆囊切除术,此手术虽能够对病变胆囊予以切除,但存在术后切口大、对正常组织刺激性强、并发症发生率高等缺点,若术后损伤、并发症控制不良则可能影响机体胆道甚至周围组织修复进程。近年来腹腔镜技术的发展则为控制胆结石手术治疗术源性损伤提供了新思路,腹腔镜胆囊切除术逐渐被应用于胆结石治疗,有研究发现[2],腹腔镜下开展胆囊切除操作,可借助腹腔镜技术微创优势精准定位病变组织予以切除,有助于控制周围正常组织损伤,并通过缩小操作范围来减少组织在空气中的暴露面积,防止感染源进入创面引发感染或组织损伤。为探讨腹腔镜胆囊切除术的应用价值,本次研究选取2020年3月至2022年5收治的110例患者为对象,与传统手术展开对比探究。

1.资料与方法

1.1一般资料

本回顾性研究经医院伦理委员会批准,回顾性分析医院2020年3月至2022年5月期间接收的110例胆结石患者临床治疗资料,将采用开腹胆囊切除术治疗的55例患者纳入对照组,将采用腹腔镜胆囊切除术治疗的55例患者纳入观察组。纳入标准:①均符合《2016年世界急诊外科学会急性结石性胆囊炎指南》[3]中胆结石诊断标准,且经B超或CT等影像学检查确诊,肝功能检查显示血清胆红素异常升高;②1年内无开腹手术史。排除标准:①合并胆囊炎、胆囊癌、胆管癌或其他结石疾病;②合并凝血功能障碍;③合并病毒性肝炎、流行性腮腺炎等传染性疾病。对照组男性患者28例,女性患者27例,年龄为33~72岁,平均年龄为(50.71±7.46)岁;结石类型:41例为单发结石,14例为多发结石;病程为1~7年,平均病程为(3.63±1.25)年。观察组男性患者30例,女性患者25例,年龄为31~70岁,平均年龄为(48.23±6.34)岁;结石类型:44例为单发结石,11例为多发结石;病程为1~6年,平均病程为(3.57±1.22)年。两组结石类型、病程等一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2方法

指导两组患者取仰卧位后,均予以气管插管全身麻醉处理。

对照组患者实施开腹胆囊切除术:待麻醉起效后,将右侧切骨边缘位置作为开腹点,取10cm左右的手术切口,随后逐层分离组织打开腹腔,将胆囊三角区完全暴露后,确认胆囊管与胆囊动脉位置,利用生物夹夹闭胆囊管与胆囊动脉后进行结扎,随后将胆囊切除、取出,清理局部组织并擦拭污血,再对胆囊床创面进行止血,最后放置引流管,逐层缝合腹腔切口。

观察组患者应用腹腔镜胆囊切除术:待麻醉起效后,在脐部下缘位置取1cm左右手术切口,将气腹针置入腹部后利用CO2气体建立气腹环境,使患者气腹压力保持11mmHg左右,随后将腹腔镜置入腹部,并利用腹腔镜观察胆囊管、胆囊三角等情况,分别在剑突下交点、锁骨中线肋下缘、右侧肋弓下缘位置取2cm左右切口作为操作孔,置入手术器械后,使用生物夹将胆囊动脉与胆囊管夹闭,剥离并切除胆囊将其通过操作孔取出,再进行电凝止血,随后清洗腹腔并释放气腹,缝合切口。

术后两组患者均予以抗炎、镇痛等治疗措施。

1.4观察指标

观察对比两组患者手术相关指标、手术前及术后24h的炎性因子水平以及疼痛评分、并发症发生情况。①手术相关指标包括手术时间、首次肛门排气时间、住院时间与术中出血量,分数值与治疗效果成反比,分数值低治疗效果佳。②本次检测的炎性因子包括[C反应蛋白(CRP)、白介素-6(IL-6)、白介素-8(IL-8)],分别于各检测时间点抽取2-3mL空腹外周静脉血,静置20min离心(3000r/min,6min)提取清液,采用全自动生化分析仪(宁波美康盛德生物科技有限公司,型号:MS-L8000)测定。③本次参考视觉模拟评分法(VAS)[4]评分标准评估两组手术前后疼痛感,VAS将疼痛感量化为0-10共11个等级,每个等级依次对应0-10分,分数与疼痛感成正相关关系。④并发症包括腹腔感染、胆漏、胆管损伤。

1.5统计学方法

本研究数据采用SPSS 21.0软件进行处理与分析,计量资料以(x̄±s)表示,采用t检验;计数资料,计量资料以%表示,采用χ 2检验;P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2结果

2.1两组手术相关指标对比

如表1所示,观察组手术时间、首次肛门排气时间与住院时间均短于对照组,术中出血量少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1两组手术相关指标对比(x̄±s) 2.2两组手术前后炎性因子水平比较

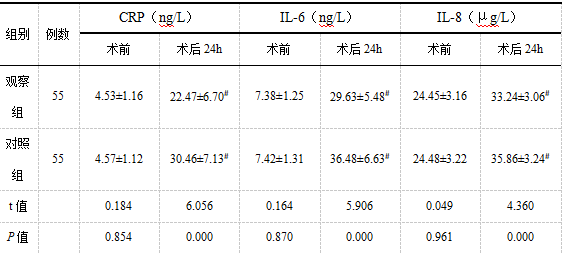

2.2两组手术前后炎性因子水平比较

如表2所示,术前两组CRP、IL-6、IL-8水平差异无统计学意义(P>0.05),术后24h,两组CRP、IL-6、IL-8水平均高于术前,观察组术后24h CRP、IL-6、IL-8水平均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组手术前后炎性因子水平比较(x̄±s) 注:与术前相比,#P<0.05。

注:与术前相比,#P<0.05。

2.3两组手术前后VAS评分比较

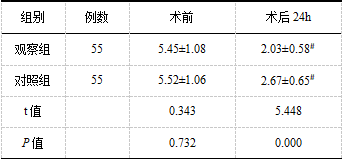

如表3所示,术前两组VAS评分差异无统计学意义(P>0.05),术后24h,两组VAS评分均低于术前,观察组术后24h VAS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表3 两组手术前后VAS评分比较(x̄±s,分) 2.4两组并发症发生情况对比

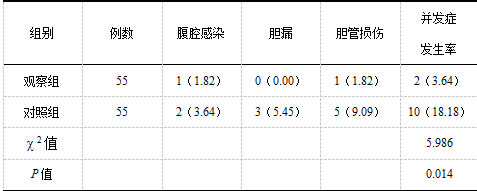

2.4两组并发症发生情况对比

如表4所示,观察组患者并发症总发生率(3.64%)低于对照组(18.18%),差异有统计学意义(P<0.05)。

胆结石属于临床常见病,临床常通过切除胆囊来消除致病因素,既往常用开腹胆囊切除手术来对病变胆囊进行处理,其通过暴露腹腔内的胆囊三角区完成胆囊切除,虽效果较好,但长时间地外露腹腔容易引起腹腔内组织感染,且手术需大面积剥离组织,容易造成周围正常胆道组织损伤,创伤较大,并发症高。为减轻上述术源性损伤,临床致力于研究可提高胆囊切除术安全性的术式。

随着微创技术与腹腔镜技术不断进步,腹腔镜被应用于胆结石手术,腹腔镜胆囊切除术通过手术操作孔将腹腔镜、手术器械置入体内完成操作。本研究结果显示,应用腹腔镜胆囊切除术治疗者术后恢复情况优于采取开腹胆囊切除术治疗者,与柏锋平[5]研究结果相近,该研究以开腹手术为对照,评估腹腔镜下胆囊切除患者术后恢复效果发现,后者对胆结石患者康复的影响较显著。上述结果表明腹腔镜胆囊切除术减少患者手术期间出血量,缩短手术时间,术后促进胃肠道功能恢复,加快康复进程。开腹胆囊切除术中需要长时间大面积暴露腹腔组织,而腹腔镜胆囊切除术无需长时间外露患者腹腔,此术式中,操作者主要通过手术操作孔将腹腔镜与手术器械置于患者体内,手术过程利用腹腔镜的高分辨率制造清晰、开阔的手术视野,可经小切口对胆囊进行处理,在减轻手术创伤的前提下借助腹腔镜技术提高手术精准度创造前提条件,从而迅速定位胆囊病灶,促使胆囊血管得以精细化处理,加快手术操作时间并有效控制出血量。严格控制手术切口大小,在小切口下对胆囊进行切除,可减少腹腔组织在空气中的暴露,对抑制外部病原菌入侵所致炎症反应有积极作用。观察本研究结果可见,腹腔镜胆囊切除术治疗者术后炎症反应控制效果优于开腹治疗者。分析原因在于,与开腹胆囊切除术不同,腹腔镜胆囊切除术全程通过操作孔完成,手术过程腹腔环境相对密闭,有助于隔绝外部病原菌,降低致病菌对腹腔组织功能的危害,阻止组织损伤诱导促炎因子加剧炎症反应[6]。CRP属于炎症反应标志物,其多在组织存在损伤时表达增强;IL-6是由炎性细胞所释放而成的一类多肽物质;IL-8属于趋化因子,具有促血管新生、促进肿瘤因子表达等作用[7,8]。抑制上述炎性因子活性,能够减轻术侧组织损伤。在腹腔镜技术辅助下,术者可在清晰视野下,将操作范围限定于病灶所在区域,避免周围组织受损,同时通过小区域操作来减少腹腔组织的暴露面积,防止CRP、IL-6等炎性因子侵袭扩散,加剧炎症反应。运用腹腔镜建立抑菌屏障,阻断病原菌与术侧组织的接触通路,并利用腹腔镜技术提高操作视野清晰度,仅针对病变部位进行切除操作,能够防止炎症刺激、组织损伤加剧胆结石患者术后疼痛感。本研究结果显示,与开腹胆囊切除术相比,腹腔镜胆囊切除术下患者术后疼痛感较轻,可印证上述观点。减轻术侧周围组织损伤,并减少炎性物质在腹腔内的残留,不仅有助于抑制炎症反应、减轻术侧疼痛感,还能够减少术后各类并发症的产生。观察本研究结果可见,在安全性方面,腹腔镜胆囊切除术引发的并发症情况少,与开腹胆囊切除术相比更具安全性。前者安全性显著的原因在于,传统开腹手术需要在保证腹腔大面积外露的前提下开展治疗,而大面积操作本身已对腹腔组织完整性及功能造成严重损害,再加上腹腔暴露期间空气中病菌的侵入,部分患者术后易出现胆管损伤、腹腔感染等并发症。腹腔镜下开展胆囊切除治疗可获得清晰视野,使得手术操作更具精准性,同时,腹腔镜可避免大面积剥离组织带来的损伤,能够有效避免胆管损伤,除此之外,腹腔镜避免了腹腔暴露,也能够有效预防感染[9,10]。

综上所述,腹腔镜胆囊切除术应用于胆结石治疗中,相比传统开腹治疗较能够有效控制术中出血风险、减轻机体术后疼痛感及局部炎症反应,提升患者手术治疗安全性,对加快其术后身体机能康复进程有积极影响。

3讨论

3讨论