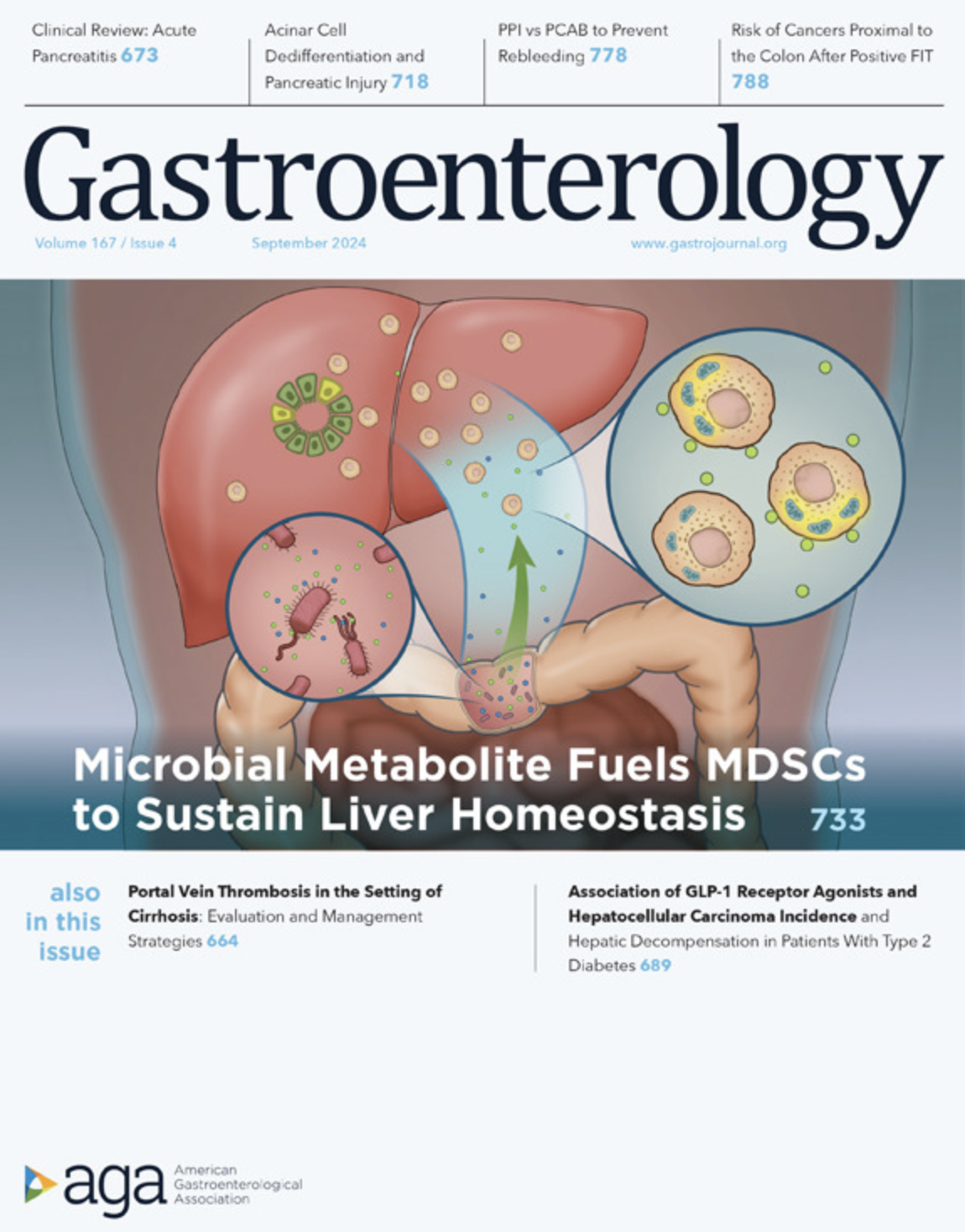

近日,上海交通大学医学院附属仁济医院教授马雄课题组,揭示了肠菌代谢物丁酸通过调控髓源性抑制细胞功能缓解原发性胆汁性胆管炎的机制,并提出了通过调控肠道菌群及其代谢产物来开发个性化、有效的原发性胆汁性胆管炎(PBC)治疗方法的新思路。相关研究发表于《胃肠病学》,并被选为封面文章。

图片由研究团队提供

PBC是最常见的自身免疫性肝病,其特征是免疫系统攻击胆管上皮细胞,导致胆汁淤积、纤维化,甚至肝硬化。免疫失衡是PBC发病的关键环节,包括自身反应性T细胞引发的反复组织炎症和损伤,提示抑制过度的炎症反应或可成为PBC治疗的新靶点。

髓源性抑制细胞(MDSCs)是一类未成熟髓系细胞群,在多种病理条件下发挥重要的免疫调节作用。

肠道稳态在PBC的发生和发展中发挥重要作用。短链脂肪酸(SCFAs)是细菌发酵膳食纤维的产物,作为一种重要的免疫调节分子,能调节多种免疫细胞。

马雄团队前期研究发现,MDSCs在PBC患者体内的积累与疾病严重程度呈负相关,扩增MDSCs可能成为抑制PBC肝内过度激活免疫反应的有效策略。

在此基础上,研究团队发现,与熊去氧胆酸(UDCA)应答的PBC患者相比,不应答者体内丁酸水平降低、MDSCs功能受损。

体外研究表明,丁酸可通过增强MDSCs脂肪酸氧化(FAO)促进MDSCs的扩增和免疫抑制功能。丁酸作为组蛋白去乙酰化酶抑制剂,上调MDSCs中FAO途径基因的H3K27ac修饰,进而促进相关基因的转录。动物研究结果显示,丁酸通过调控MDSCs减轻自身免疫性胆管炎;经丁酸处理的MDSCs过继回输也显示相似的保护作用。此外,不应答者体内的MDSCs存在FAO基因表达减少和线粒体功能受损的特征,而丁酸处理能够恢复其免疫抑制功能。

特别声明:本文转载来源“科学网”,仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的来源,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载等相关事宜,请与我们接洽。