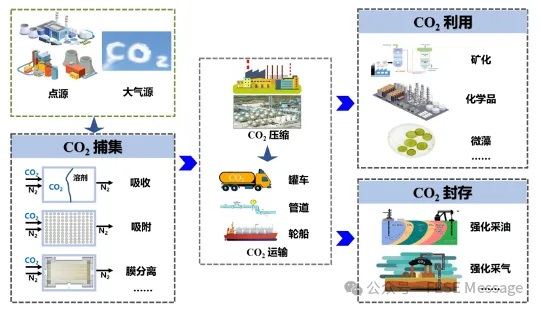

碳捕集利用与封存(Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS)技术主要包含CO2捕集、CO2利用和CO2封存三个环节,其中CO2捕集是核心环节,也是能耗与成本较高的环节。如何提高捕集效率、降低捕集成本是当前国际研究热点。

图1 CCUS技术示意图

高翔院士长期致力于能源与环境领域的基础理论、关键技术及工程应用研究,联合国内专家队伍分析了国内外CO2捕集研究动态,阐述了CO2捕集技术发展面临的挑战与需求,并提出未来应重点围绕高通量材料设计平台开发、核心工艺集成优化、CO2与污染物协同控制、潜在环境影响评估、技术经济分析等方向,研究并推进CCUS技术商业化应用,为共同迈向零污染地球贡献力量。

PART/1 CCUS技术创新发展需求

CCUS是我国实现碳中和目标不可或缺的重要技术选择,也是钢铁、水泥等难减排行业深度脱碳的可行技术方案。欧美发达国家先后提出“地平线欧洲”计划、美国《通货膨胀削减法案》等政策支持CCUS技术研发。2023年11月,中美“阳光之乡”声明中指出至少推进5个CCUS合作项目。我国实现能源安全和绿色低碳转型的过程中离不开煤炭等化石能源的支持,预计到2050年化石能源仍占我国能源消费比例的10%~15%,在碳中和目标约束下,需要依靠CCUS等零碳负碳技术来减少或抵消该部分化石能源的碳排放。

PART/2 CO2捕集技术研究进展

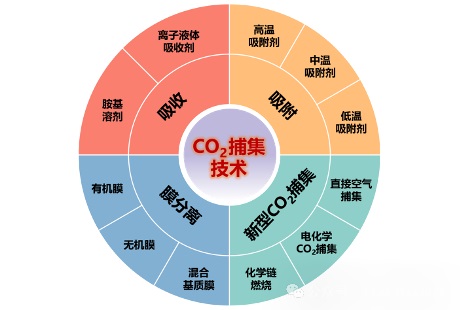

CO2捕集技术是CCUS领域的研究热点。结合文献计量学分析,深入分析了CO2捕集技术的研究应用现状与发展趋势。目前,液体吸收法已经实现商业化,但投资和运行成本较高。其他CO2捕集技术的成熟度仍有待进一步提升,如固体吸附尚处于工业示范阶段,膜分离、化学链燃烧和直接空气捕集技术处于中试阶段,电化学捕集技术处于基础研究阶段。为加快推动CO2捕集前沿技术研发与应用推广,亟需开发高效低能耗碳捕集材料并推进核心工艺变革升级,积极探索CO2与大气污染物协同控制的技术途径,准确评估潜在环境影响,系统开展技术经济分析。

图2 CO2捕集技术构成

PART/3 未来研究展望

针对上述技术问题和发展需求,进一步展望了未来CO2捕集技术研究的重点方向:

高通量材料设计平台构建。传统捕集材料筛选方法面临周期长、效率低的挑战,应重点聚焦数据驱动的材料设计新方法,结合高通量材料合成与验证技术,构建高通量材料设计平台,快速开发高效低能耗的新型CO2捕集材料。

碳捕集工艺模拟与集成优化。目前针对碳捕集示范装置的工艺模拟和分析优化较少,缺乏对碳捕集系统放大设计的准确指导,应推动碳捕集全流程工艺模拟与多环节集成优化研究,重点突破创新工艺与关键组件(如级间冷却器等),定量分析捕集工艺对电厂等运行的影响,实现捕集效率和成本最优化。

CO2与大气污染物协同控制。CO2与NOx、SO2等大气污染物具有同根同源性,其相互作用原理以及对捕集过程的影响机制尚不明确,应加快构建CO2与大气污染物协同控制的理论与技术体系,开发碳污一体化协同控制新技术及关键材料,降低碳污协同治理的成本,高质量支撑减污降碳协同增效。

潜在环境影响评估。胺基吸收剂等捕集材料在使用过程中会伴随挥发性有机化合物和气溶胶等污染物产生,易加剧环境污染问题,应重点研发污染物精准监测及迁移转化过程模拟技术,为其在整个生命周期内的环境影响提供准确数据来源,多维度评估碳捕集技术的适用性与环境风险。

碳捕集技术经济分析。技术经济分析是评估碳捕集技术可行性和实际应用潜力的关键步骤,应在充分调研和剖析碳捕集技术工艺的基础上,系统分析现有碳捕集技术的成熟度与经济可行性,重点关注不同碳捕集技术在多样化应用场景中的适应性和潜在限制,推动构建全流程技术经济分析评价体系,反馈指导碳捕集技术开发。

文稿 | 沈遥,浙江工业大学

编校 | 高岳

作者简介

高翔,中国工程院院士,现任浙江工业大学校长、浙江大学碳中和研究院院长、白马湖实验室主任。长期致力于能源与环境领域的基础理论、关键技术及工程应用研究。获国家技术发明奖一等奖1项、国家科技进步奖二等奖1项、国家技术发明奖二等奖1项。

期刊简介

Frontiers of Environmental Science & Engineering是由高等教育出版社、中国工程院和清华大学共同主办的环境领域综合学术期刊,聚焦环境领域前沿问题与研究成果,重点关注开创性、跨学科的研究,致力于打造具有国际影响力的高水平学术交流平台,是中国工程院院刊系列期刊、中国科技期刊卓越行动计划重点期刊。

主编:曲久辉院士,John Crittenden院士

期刊官网1(国内免费获取)

http://journal.hep.com.cn/fese

期刊官网2

www.springer.com/journal/11783

欢迎关注

相关阅读

FESE综述 | 朱利中院士:土壤安全与健康面临的挑战与应对策略

FESE观点 | Bruce Logan院士:从舌尖到车轮的日常减碳力量

《前沿》系列英文学术期刊

由教育部主管、高等教育出版社主办的《前沿》(Frontiers)系列英文学术期刊,于2006年正式创刊,以网络版和印刷版向全球发行。系列期刊包括基础科学、生命科学、工程技术和人文社会科学四个主题,是我国覆盖学科最广泛的英文学术期刊群,其中12种被SCI收录,其他也被A&HCI、Ei、MEDLINE或相应学科国际权威检索系统收录,具有一定的国际学术影响力。系列期刊采用在线优先出版方式,保证文章以最快速度发表。

特别声明:本文转载来源“科学网”,仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的来源,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载等相关事宜,请与我们接洽。