华东理工大学材料科学与工程学院副教授刘鹏飞、副教授袁海洋、教授杨化桂团队,以氧化铜(CuO)纳米片为模型材料,探究了厚度对氧化物衍生铜(OD-Cu)残余氧的影响,为设计高效OD-Cu催化剂以实现二氧化碳(CO2)电还原制取多碳产物提供了重要理论依据,同时揭示了氧保留效应在CO2电还原反应过程对催化性能的影响机制。相关研究近日发表于《德国应用化学》。

电化学CO2转化制取绿色燃料和化学品,为缓解间歇性可再生能源存储提供了一种具有前景的解决方案,目前已有大量催化材料被开发用于将CO2转化为高附加值产物。铜基材料因其催化活性和选择性可调的结构特性,被广泛视为选择性制取多碳产物(C2+)的主要催化材料体系。在众多铜基催化剂中,OD-Cu因其对高价值C2+产物的优异选择性脱颖而出。

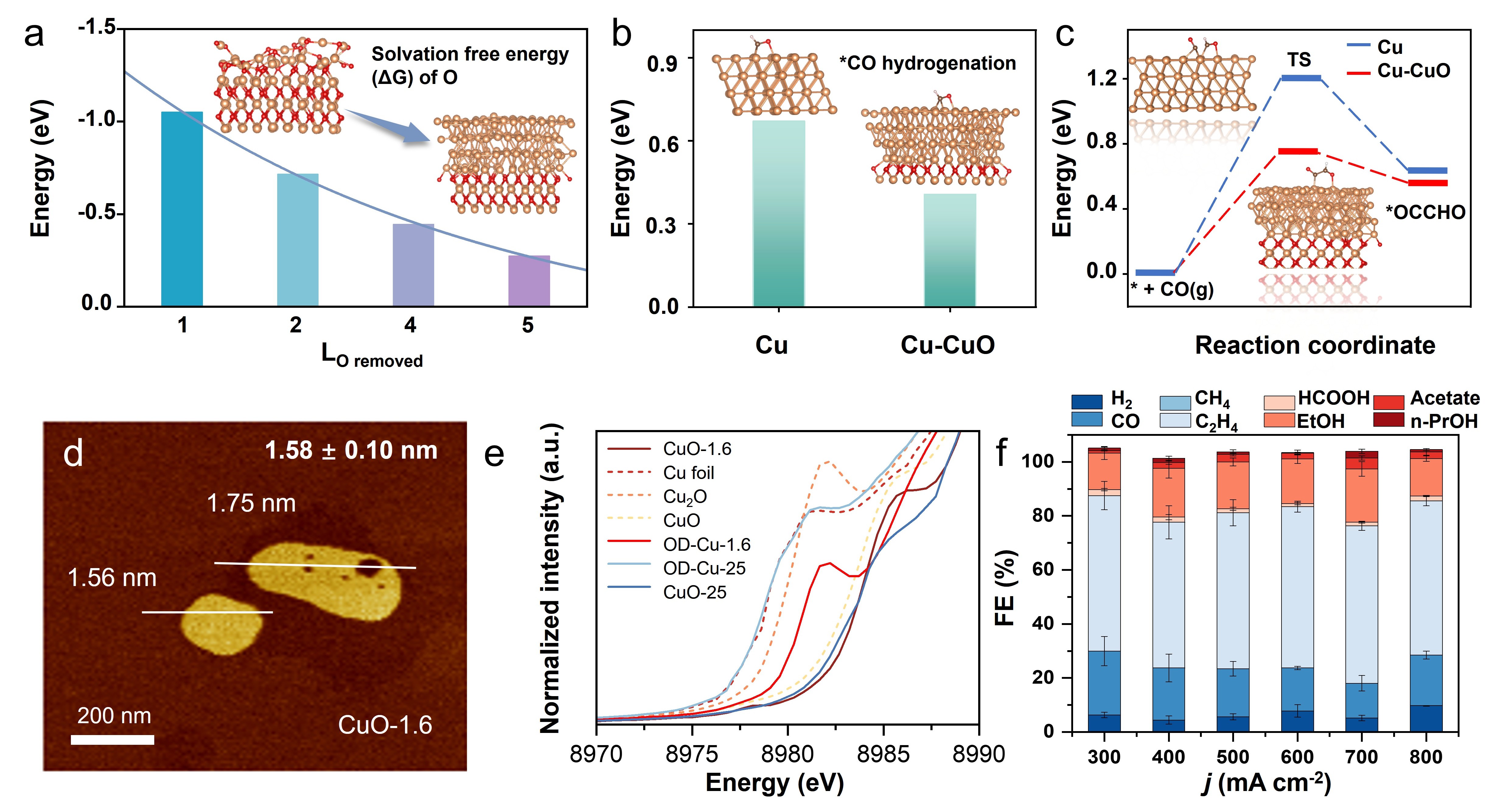

研究团队发现,当CuO纳米片厚度降至1.6 nm时,氧保留能力显著增强,在300-700 mA/cm2的宽电流密度范围内实现了约80%的C2+产物法拉第效率,并在700 mA/cm2条件下达到84.6%的C2+产物选择性峰值。

机制研究表明,随着氧脱除层数增加,工况还原过程中Cu-CuO结构的底层氧原子难以向外部扩散,这种特性有效促进了*CHO中间体形成以及后续的*OC-CHO偶联反应,进而提升了C2+产物选择性。重构堆叠的Cu-CuO纳米片结构具有强氧保留能力和易再氧化的金属铜位点,这种协同效应优化了OH-吸附和*CO富集,显著促进了C2+产物生成。

CuO预催化剂脱氧过程的理论模拟以及相应OD-Cu的反应路径计算,催化剂结构表征以及产物分布图。图片由研究团队提供

特别声明:本文转载来源“科学网”,仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的来源,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载等相关事宜,请与我们接洽。

|

在线客服::点击联系客服 |

|

联系电话::400-188-5008 |

|

客服邮箱::service@ccnpub.com |

|

投诉举报::feedback@ccnpub.com |