7月4日,复旦大学高分子科学系、聚合物分子工程国家重点实验室研究员魏大程团队设计了一种功能型光刻胶,利用光刻技术,在全画幅尺寸芯片上集成了2700万个有机晶体管并实现了互连,达到特大规模集成度(单片集成器件数量大于221)水平,且高密度阵列可以转移到柔性衬底上,可实现仿生视网膜应用。相关研究发表于《自然—纳米技术》。

集成电路芯片主要采用单晶硅制造,发展至今,硅基芯片集成器件的密度已经超过2亿个晶体管每平方毫米。与硅材料相比,有机半导体材料具有本征柔性、生物相容性、成本低廉等优势,但在集成度方面仍远远落后。

光刻胶又称为光致抗蚀剂,在芯片制造中扮演着关键角色,是一种光刻工艺的基础材料。但传统光刻胶仅可作为加工模板,本身不具备导电、传感等功能。

研究团队设计了一种新型功能光刻胶,在光交联后形成了纳米尺度的互穿网络结构,兼具良好的半导体性能、光刻加工性能和工艺稳定性,实现了亚微米量级特征尺寸图案的可靠制造,且图案本身就是一种半导体,简化了芯片制造工艺。

此外,该光刻胶可通过添加感应受体实现不同的传感功能。研究团队进一步在光刻胶材料中负载了具有光伏效应的核壳结构纳米粒子,实现了高灵敏光电探测功能,大幅提升了器件的响应度。

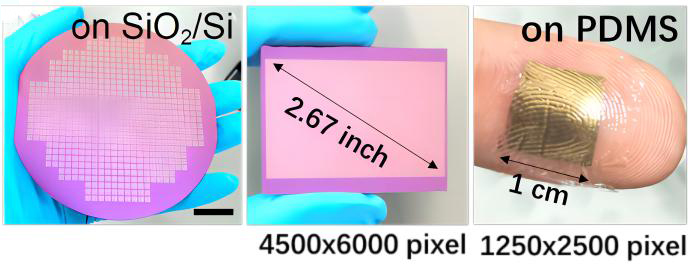

在不同衬底上加工的有机晶体管阵列。图片由科研团队提供

“我们正在积极寻求产业界合作,希望能够推动科研成果的应用转化。未来,这种材料一方面能够用于制造高集成度柔性芯片,另一方面由于其光刻兼容性,还有可能实现有机芯片与硅基芯片的功能集成,进一步拓展硅基芯片的应用。”魏大程表示。经过多年的技术累积,团队制备的有机芯片在集成度方面已达到国际领先水平,该技术与商业微电子制造流程高度兼容,具有较好的应用前景。

特别声明:本文转载来源“科学网”,仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的来源,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载等相关事宜,请与我们接洽。