一、问题源起

2022年1月12日中消协发布的一篇文章引起了公众的广泛关注,一时之间有关“盲盒交易”的讨论甚嚣尘上。该篇文章点名批评肯德基作为食品经营者利用不恰当的销售手段,与泡泡玛特联名推出盲盒套餐,引诱并且纵容消费者非理性消费,浪费食品,影响市场竞争秩序,当抵制。拍手称快之余,笔者不禁好奇,所谓的“盲盒交易”到底是一种怎样的交易形式呢?

盲盒交易最初起源于日本的福袋文化,日本的商家会在新年前后将多件商品装入布袋或纸盒中,进行搭配销售,这种袋子或者纸盒就称为"福袋"。后来,文化创意公司泡泡玛特推出的玩具盲盒在国内掀起了一阵盲盒热潮,消费者通过支付固定的价格得到一个玩偶盲盒,盒内玩偶的款式随机,玩偶数量的稀有程度也随机。与传统的交易相比,消费者虽然丧失了对具体产品款式的选择权,但却换来了一种创新交易模式的体验。这样一种销售手段既能够满足年轻消费者的猎奇心理,带来一种别样的新鲜感,又能够在一定程度上解决商家的积货问题,促进其品牌营销推广,可谓是一举两得。

很快,国内很多其他商家纷纷效仿泡泡玛特的这一创意,针对自身产品特色推出了饰品盲盒、服装盲盒等一系列盲盒产品,突然之间仿佛“万物皆可盲盒”[1],甚至还出现了活体宠物盲盒、金融产品盲盒等荒唐的盲盒产品,堪称乱象丛生[2]。“市场是方便交换而存在的制度,市场的存在是为了减少开展交易活动的成本。”根据科斯的说法,当某一产品的市场处于混沌状态时,必然无法使得该产品的交易活动成本处于低位状态,此时失灵的市场需要政府的一定介入。[3]但由于盲盒交易的法律边界仍然处于极大的争议之中,国内相关的法律法规制定还处于摸索试探阶段,相关部门对于盲盒经营行为的监管也就无处落脚。基于此,本文尝试从以下三个角度对盲盒经济的法律边界进行探讨,以期对盲盒交易的后续法律规制有所裨益。

二、盲盒交易与赌博的边界

由于盲盒交易存在着一定的不确定性,消费者对自己购买的商品具体是什么事先并不知晓,也就是说盲盒交易在一定程度上并不符合“一分钱一分货”的明码标价的传统交易模式。而现实生活中也不乏年轻人为了得到稀有盲盒而非理性地抛掷大量钱财进行盲盒交易,给了社会大众盲盒交易就是另一种赌博的错觉,那么盲盒交易究竟是不是赌博呢?

(一)一般的盲盒交易不是赌博。

要想搞清楚盲盒交易是不是赌博这个问题,首先应该先搞清楚赌博的定义是什么。从文义解释的角度,《现代汉语词典》中写道:赌,指用财物作注来争输赢;博,指用自己的行动获得;赌博,意指用斗牌、掷色子等形式,拿财物作注比输赢[4]。我国的《治安管理处罚法》中并没有对“赌博行为”进行明确的界定,但其中第70条有规定到“以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。”综上进行概括,赌博可以解释为以获取金钱或其他物质利益为目的,以投入一定赌资为条件进行的比输赢活动。实践中赌博借助的形式也是多样的,比如说借助纸牌类游戏,事先约定好打一局牌的赌资是多少,则最后的赢家拿走另外玩家的赌资,输的玩家则需要支付相应的赌资。事实上,不管是摇骰子,还是打扑克牌,还是借助游戏机子等其他决定输赢的方法,赌博行为的玩家支付赌资的对象都不是具体的实物。那些一夜之间将家财散尽的玩家在赌博活动中是得不到对应的交换物的,赌资支付出去换的只是再一次比输赢的机会。

因此,盲盒交易不应该被认定为赌博行为,盲盒交易最基本的模式就是花一定的钱得到一个商品盲盒,盲盒中的商品具体是什么款式在交易前是未知的,消费者只有在交易完成后才能拆开盲盒一探究竟,只不过一般稀有商品在盲盒中出现的概率是很小的。据此,盲盒交易与赌博行为的区别就显而易见了,具体来说可以分为主观目的、交易对象、交易金额等方面进行阐述。从主观目的来说,进行赌博的玩家是以牟取利益或好处为目的,希望通过赌博积累财富,而盲盒商品的交易者一般是不以取得经济利益为其主观目的的,通常是出于猎奇心理以及自身对于稀有盲盒商品的需求。从交易对象来说,赌博行为是拿赌资换赌博的机会,只有赌博活动中赢的那一方玩家才会得到具有经济利益的物品,通常是金钱货币。而盲盒交易的交易对象则是具体的实物盲盒,消费者花钱一定是能买得到商品的,暂且不论这个商品是什么,经济价值又有多少。从交易金额来说,赌博行为涉及的金额流转数量往往是巨大的,且并不见得是固定的,赌资有的时候会像滚雪球一样越滚越大。盲盒交易涉及的单次交易金额通常是固定的,交易金额往往也都数量不是很大,但消费者为获得稀有盲盒遂丧失理性进行大额消费的例子也不在少数。

那么既然盲盒交易不是赌博行为,那么盲盒交易的法律性质又是什么?笔者认为,盲盒交易本质上仍然应该属于买卖合同,根据《中华人民共和国民法典》第五百九十五条规定:“买卖合同是出卖人移转标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。”由此来看,盲盒交易模式完全符合买卖合同的基本定义,即买方支付价款,卖方转移商品盲盒的所有权给买方。但是盲盒交易并不是传统的买卖合同,买方对标的物的知情程度并不是完全的,只有在合同成立、拿到标的物时才完全知晓。但是在传统的买卖合同中,消费者对自己所要购买的商品具体款式是在合同成立前就完全了解的,并且对自己需要哪一种款式的产品具有自主选择权。因此盲盒交易是一种特殊的买卖合同,不仅需要适用我国《民法典》有关买卖合同的基本规定,还需要立法机关在此之外对其进行一些特殊的规制,从而更好地保护盲盒消费者的合法权利,同时优化当前我国的营商环境。

(二)其他相关问题的分析

1.盲盒产品不应异化为赌博活动的工具。

虽然一般的盲盒交易与赌博行为有着明显的差别,从本质上来说只是一种特殊的交易买卖合同,但也不排除有部分盲盒商家利用盲盒产品行经营赌博活动之实的可能性。这些商家通常将盲盒产品作为获胜玩家的奖品,只要消费者支付相应价款即可获得一次比输赢的机会。实践中,具体的比输赢方式是并不固定的,通常也会采用掷飞镖、转转盘、抓阄等方式进行。在这样的交易下,已经脱离了单纯的盲盒交易行为模式,买家支付价款相对应的并不是卖家交付盲盒产品的义务,而是一次机会。买家通过这次机会来决定自己的输赢,输则一无所获,赢则将盲盒产品收入囊中。

但是现实中也会出现另外一种情况,任何支付了金钱的买家都能获得价值不一样的商品,当然输家获得的只是价值甚微的鼓励式商品。而与此对应的,赢家获得的则是盲盒产品,至于拿到的是否是稀有盲盒则是概率与赢家运气的问题。这种情况下就该另当别论,并不应该将其定性为赌博行为,即使输家拿到的物品价值微乎其微,也依然改变了整个行为的性质。

不值几钱的物品在法律上也是具有一定的经济价值的,并不能直接等同于一次毫无经济价值的比输赢的机会。当然不构成赌博行为并不代表就不需要被规制,买家仍然可以从商业欺诈、消费者权益保护等角度寻求一些救济。

2.对于单人购买盲盒的数量或许可以设置恰当上限。

从消费者角度来说,盲盒交易虽然不是赌博行为,但是也应该尽可能地防止消费者“赌徒心理”的产生,盲盒交易的“盲”是指看不见,绝不应该是“盲目”的意思。尤其稀有盲盒的出现是随机的,是概率性的事件,每个商家设置的抽中概率也不一定是可知的,退一步来说,就算概率可知也有具体的概率大小问题。因此,即使算不上赌博行为,不加规制的盲盒交易也会诱发大量的哄抢行为,特别是年轻人,他们对于稀有盲盒的获得欲就像赌徒对赢钱的贪婪渴望一样会让他们丧失理性,趋于疯狂。盲盒交易过量的副作用除了诱发这种”赌徒心理“对消费者自身的经济状况造成影响,还会有其他副作用,像肯德基这次出现的盲盒套餐疯抢事件,造成吃不掉的套餐食物被大量浪费,整个快餐市场的其他竞争者或多或少被夺走了客源,整个消费市场的秩序也受到了影响。

因此,笔者建议相关的监管部门应该对单人单日购买同种盲盒的最多数量设置恰当的上限,至于这个上限的具体数值问题,最好应该控制在既不过分影响消费自由又能够及时斩断消费者“赌徒心理”发酵的合理范围,比如说50次。如此,盲盒交易的市场才能够更加健康、良性地发展下去。

三、盲盒交易盲与知的边界

盲盒交易异常火爆的表象之下,也隐藏了不少问题,最为突出的就是消费者的相关知情权无法得到充分的保障。盲盒交易的“盲”除了不应该是盲目的意思,同时也不应该是一无所知的意思,商家绝不可以利用这种新型交易模式对商品的关键信息避而不谈,肆意践踏处于信息弱势地位消费者的知情权、公平交易权以及其他合法权利。至于,盲盒交易的“盲”具体盲在何处,消费者应该知晓的交易关键信息又是哪些,都是我们亟待搞清楚的。

(一)盲盒内商品的具体款式类型须明示。

笔者在网上查阅盲盒交易的有关资料时,映入眼帘的大多都是消费者的受害经历控诉,点开一个个网页,发现他们的遭遇也都如出一辙,可见盲盒交易中出现的问题是比较集中而明显的。很多消费者在完成交易行为、打开自己手中的盲盒后,失望地发现盲盒内的产品本身并不在他们的可接受范围之内,要么产品存在质量上的瑕疵,要么产品款式与店内销售的其他商品大相径庭,质量自然也是大跳水。而基本上所有的盲盒商家都在销售盲盒的时候明确地表示,盲盒一经售出后概不退换,这个行业内自定的规则也仿佛成了盲盒商家们的保护伞。

因此,正如上海市市场监管局在 2022年1月14日出台的《上海市盲盒经营活动合规指引》(下文简称《指引》)[5]中提到的那样,盲盒商家应该事先向消费者明示盲盒内产品的具体款式有哪些,但是这个规则是否适用于所有的盲盒,还不能完全确定。除了传统的盲盒产品(例如泡泡玛特盲盒),现实中可能还会有其他非传统的盲盒形式,比如福袋式盲盒,需要分开进行分析和讨论。

福袋式盲盒与传统盲盒最大的区别在于福袋式盲盒的产品具体款式一般是不确定的,店内任何一种款式的产品都有可能出现在福袋中,一般是经营服装、饰品等的商家为了解决自己的积货问题、提高销售额而推出的营销手段。而在现实生活中,这种福袋销售模式存在着不少的问题。正因为很多商家是出于处理积货的本意推出了福袋商品,所以很多顾客买到手的福袋商品差强人意,先不说具体款式是否已经过时,甚至有些商品的质量都存在问题,更有甚者,到手的商品与商家店内售卖的商品款式大相径庭,可能都不是一个商品类别。要想有效地规制福袋产品的乱象,就必须要求福袋商家对福袋内商品的具体款式进行事前明示,当然,具体的要求可以和传统的盲盒产品有所不同,比如说要求福袋内商品必须是商家店内正在售卖的商品款式。倘若的确是暂时已经下架的积货,则必须明示具体的商品款式,才能进行福袋销售,不明示具体款式随机销售下架的积货商品是不应该被允许的。没有边界的自由将会带来巨大的伤害,而在福袋销售中,最大的受害者将会是消费者。明示商品具体款式类型还有一大作用在于维护消费者的售后退换权利,虽然由于盲盒商品的特殊性质,7日无理由退货的规定是不适用于此的,但不代表售后的其他保障性条款都不适用。[6]根据商家明示的商品具体款式类型,也就可以了解每一款商品不存在质量瑕疵或者缺陷的样品状态,倘若消费者收到的是质量存在问题的残次品,可以向商家要求退换。

(二)隐藏款盲盒的抽取概率问题

上海市监局的《指引》中有一款规定要求盲盒经营者公示盲盒产品的隐藏款抽取概率等信息,那么这条规定是否完全有必要呢,盲盒商家是否一定要在销售前明示隐藏款抽取概率呢?有观点认为,盲盒交易这样一种新兴销售模式其最大的市场魅力就在于拿到手的商品具体款式是随机的,可以给消费者带来一种新鲜感,满足一些消费者的猎奇心理。然而一旦有关监管部门强制要求商家披露隐藏款抽取概率,甚至《指引》中还建议商家“当同一消费者在抽取同一系列盲盒商品支付达到金额或者抽取达到一定次数时,提供合理的途径使其可以获得隐藏款商品或者整套系列商品”,那么盲盒交易之于消费者来说便索然无味了。

笔者认为公示盲盒的隐藏款抽取概率还是有必要的[7],因为需要公示概率,相信大多数盲盒商家为了吸引客源、吸引更多的消费者不至于将隐藏款抽取概率定得过于离谱。从消费者角度来说,盲盒交易中的消费者处于信息的劣势地位,所能获取的有关信息极为有限,事先知晓隐藏款抽取概率或许能够帮助消费者衡量盲盒交易的性价比,有助于他们更加理性地进行消费思考。而且,明示概率并不是固定盲盒商家的具体概率数值,具体的概率大小设置是盲盒商家的自由,也不应该被强制性地严格限制,在保护消费者合法权益的同时也应该给予盲盒商家尽可能的自由。

关于是否需要设置合理的概率上限对盲盒交易进行规制,有不少观点认为是有必要的,实践中有些商家的盲盒隐藏款可能非常诱人,经济价值可观,即使明示的隐藏款抽取概率较大,也仍然会吸引一批消费者疯狂投入资金进行大批量购买。因此设置科学合理的隐藏款概率上限可以防止盲盒商家借此牟取暴利,也能减少消费者盲目消费的可能性。但笔者认为,设置概率上限是有些没有必要的,因为什么样的上限数值属于科学合理本身是一个不太好设置的标准,既能够不过分干预盒盲市场的自由,又能够使得盲盒市场有序良性地运作,实在是给立法者出了一个难题。而且上文中笔者有提出设置单人单日购买盲盒的数量限制建议,或许能够从另一个角度解决这个问题。

四、盲盒交易中商业创新与欺诈行为的边界

(一)盲盒欺诈行为与创新的边界

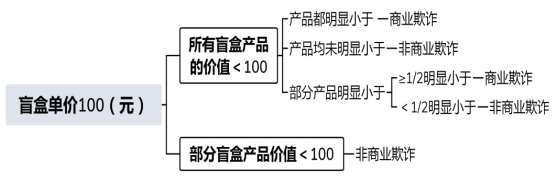

盲盒交易作为一种新兴交易模式,看起来是一种商业创新,但稍有不慎也会被无良的商家利用,成为其进行商业欺诈的手段[8]。现实中可能存在这样一种现象,商家推出的盲盒产品中每一款产品的实际价值都明显低于盲盒的售卖单价,甚至包括隐藏款产品,实际价值以其相同或者同类产品在同一市场上的价格作为参考。在这样一种情况下,产品的实际价值与其售卖价格之间存在明显不符,盲盒交易商家已经突破了“一分钱一分货”的公平交易和诚实交易原则,严重侵犯了消费者的知情权和其他合法权利,在消费者毫不知情的情况下销售低成本的商品从而赚取不正当的高额利润。根据我国《民法典》总则编第151条:“一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形,致使民事法律行为成立时显失公平的,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。”显而易见,盲盒欺诈行为的卖方利用买方事前对盲盒内产品实际价值的不可知性,致使该合同买卖双方达成合意也即合同成立时显失公平,符合该法条的构成要件。此时的盲盒交易已经不能算是一种创新的交易模式,贪心的商家打着交易模式创新的幌子,实则是在行一种商业欺诈行为[9]。

除了前文提到的所有盲盒产品实际价值均明显低于盲盒单价的情形,还会存在所有盲盒产品的实际价值都小幅度地低于单价的情形,这里,显然不应该将其认定为商业欺诈。商人皆以逐利为其经营目的,在实际价值之上收取一定的溢价收入既是情理之中,亦是理所当然。然而,大部分时候盲盒产品的实际价值都只是部分低于单价,部分高于单价,这时候又需要进行分类讨论。倘若超过一半的盲盒商品的实际价值没有明显小于售卖单价,此时,盲盒商家与消费者之间显失公平的情况难以清晰判定,倾向于认为不太适合定性为商业欺诈。相反地,当超过一半的盲盒产品实际价值明显低于盲盒单价时,盲盒商家与消费者之间的公平交易显然是难以站住脚的,自然应该定性为商业欺诈行为。

商业创新与欺诈行为的边界,就在于盲盒商家设定的单价是否与盲盒内产品实际价值严重不符,商业创新“新”在交易模式,而不是“新”在欺诈手段的眼花缭乱。任何一种旨在通过激发消费者新鲜感而提高销售量的商业创新模式都不能打破“一分钱一分货”的铁律,换句话来说,任何妄想打破“一分钱一分货”铁律的商家行为都是商业欺诈。不管如何创新,都不能以践踏消费者的合法权益作为代价,而商家将自己的盲盒产品单价定在每款产品的实际价值之上,甚至高出很多,其主观意图必然是想利用消费者的信息弱势地位将消费者多支付的那一部分钱财占为己有,从而达到非法盈利的不良目的[10]。根据《民法典》的相关规定,商业欺诈行为所订立的合同属于可撤销合同,消费者可以请求法院撤销该合同,合同一经撤销,即不发生效力。与此同时,在对盲盒交易进行规制的过程中,有关的立法者也应该对这一问题进行关注,以期一个更为良性运作的市场环境与经济秩序。

(二)盲盒欺诈行为的法律规制问题

为了遏制这种盲盒交易的变异现象,在盲盒单价与盲盒内产品真实价值之间找到一个平衡点,有关的监管部门需要制定一些“对症下药“的规制措施。譬如《指引》中提到要规范盲盒价格体系,“盲盒内商品实际价值应与其售卖价格基本相当,单个盲盒的售价一般不超过200元。不得以盲盒形式抬高普通商品价格。”对于该合规指引中规定的内容,可以说是一次较为成功的探索,其中提到的商品实际价值与售卖价格“基本相当”本意就是为了划清盲盒交易与商业欺诈的边界,将盲盒交易引导向相对公平的交易的正道,值得国内其他地区的监管部门学习[11]。关于“基本相当”的比较标准,笔者认为采用“不能明显低于”的字眼也是可以的,具体的判断标准就需要执法者自由裁量了。另外,关于单个盲盒售价的上限限制是否有必要还存在讨论的空间,笔者认为市场还是需要保持一定的交易自由和定价自由的。

参考文献:

[1] 李胜娇:《盲盒经济蔓延下的消费者权益保护》,载《郑州师范教育》2021年第10期,第27页。

[2] 王郁彪:《莫让盲盒变灰色交易“保护盒”》,载《每日经济新闻》2021年第5期,第10页。

[3] [美]罗纳德.哈里.科斯:《企业、市场与法律》,盛洪、陈郁译,2009年格致出版社,第17页。

[4] 刘杰:《微信赌博行为的性质探究》,载《萍乡学院学报》2017年第34卷第1期,第8页。

[5] 徐晶卉:《上海在全国率先推出盲盒经营合规指引》,载《文汇报》2022年第1期,第15页。

[6] 李诗卿:《法治视域下盲盒经济相关问题探讨》,载《财富时代》2022年第3期,第96页。

[7] 谢若琳:《四问盲盒经济:蒙眼狂奔能走多远?》,载《证券日报》2022年第1期,第4页。

[8] 李胜娇:《盲盒经济蔓延下的消费者权益保护》,载《郑州师范教育》2021年第10期,第27页。

[9] 卢锋奇:《商业欺诈行为的法律认定》,载《法制与社会》2018年第21期,第80页。

[10] 涂亚楠、岑晓莹、张娜等:《对商业欺诈行为认定的法律分析》,载《法制与社会》2015年第19期,第6页。

[11] 李诗卿:《法治视域下盲盒经济相关问题探讨》,载《财富时代》2022年 第3期,第96页。

作者简介:何林华 (1997—) , 女, 江苏南通人, 华东政法大学学术型硕士, 研究方向:经济法学。