工业浓硝酸主要用于生产无机盐、化肥、染料、冶金和医药等工业中,市场需求量很大。充装浓硝酸罐体材料的选择是设计中很关键的问题。由于工业浓硝酸介质有强氧化性、腐蚀性,储运该介质的金属材料主要是纯铝。近年来,在特殊情况下,生产工业浓硝酸的设备中也有采用C4(00Cr14Ni14Si4 )钢、钛合金材料的,但因这两种材料价格太贵,所以储运浓硝酸的罐体材料仍以纯铝材料为主。在所有纯铝材料中,1XXX系的铝材由于优良的焊接性、耐腐蚀性以及力学性能,从而使纯铝材料在工业浓硝酸贮运中得到广泛应用。

随着储运工况的要求越来越高,如铁路货车载重增加与纵向力考核要求的提高,之前常用的储运材料是1060铝材,这种材料的力学性能指标对于现在而言略有偏低。比1060材料性能高的常用材料为1050A,这种纯铝材料对浓硝酸的腐蚀还需要进一步对比分析。

1. 材料的分析

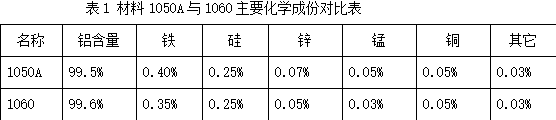

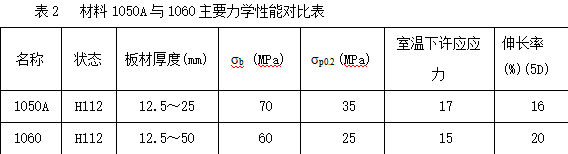

为确定不同纯铝材料的性能指标,对能耐工业浓硝酸等化工产品的1060、1050A等1XXX系纯铝材料进行对比分析。根据GB/T3190《变形铝及铝合金化学成分》, 1050A与1060主要化学成份对比如表1:

从以上数据不难看出:这两种材质化学成份很接近,铝含量仅差0.1%,杂质含量相差甚微,但这两种材料的强度却相差较大;根据GB/T3880-2012《一般工业用铝及铝合金板、带材》和JB/T4734-2002《铝制焊接容器》1050A、1060铝材的力学性能如下表2所示:

从以上数据不难看出:这两种材质化学成份很接近,铝含量仅差0.1%,杂质含量相差甚微,但这两种材料的强度却相差较大;根据GB/T3880-2012《一般工业用铝及铝合金板、带材》和JB/T4734-2002《铝制焊接容器》1050A、1060铝材的力学性能如下表2所示:

可以看出,如果使用条件相同,同样能够使用的前提下,1050A材料的力学性能指标要远高于1060,1050A材料的可用将会对后来材料的使用带来很多便利。

可以看出,如果使用条件相同,同样能够使用的前提下,1050A材料的力学性能指标要远高于1060,1050A材料的可用将会对后来材料的使用带来很多便利。

2. 材料的腐蚀试验

为了确保该材料对工业浓硝酸的可用性,对两种材料进行腐蚀试验。参照GB/T337.1-2014《工业硝酸 浓硝酸》中规定分别选用浓度为96%,98%两种不同的浓硝酸对1050A和1060材料试件进行了腐蚀试验。

2.1试样的形状、尺寸和取样示意

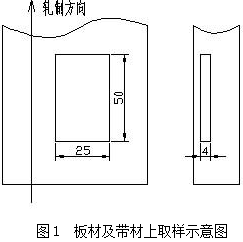

为了试验的合理性,从板材中选取板状试样,试件的长度方向按照钢板的轧制方向,试样尺寸为50×25×4,试样数量为每组3个,取样方法见图1。

2.2试样的处理

2.2试样的处理

试样用线切割方法加工到预定的尺寸,不影响材料性能。

对试样表面用砂纸进行研磨,试样的表面光滑程度达到最终表面使用符合GB/T 2481规定的120号粒度的水砂纸研磨后的光滑度。

研磨好的试样用丙酮清洗去油,并干燥。

测量试样的尺寸,计算试样表面积并精确到1%。

用电子天平对试样进行称重,重量精确到0.001g。

把试样包好,放在干燥容器中备用。

2.3试验设备

本次试验使用的设备为1L容量带回流冷凝器的磨口锥形烧瓶及使试验溶液能保持预定温度的恒温水浴加热装置。

2.4试验程序

1)用优级纯硝酸及蒸馏水配置成本次试验不同浓度的硝酸溶液(即浓度96%和浓度98%的硝酸溶液)。

2)每个烧瓶放入1个试样,试样用玻璃支架支撑,放置在溶液中部,保证试样不和烧瓶接触。溶液量保证每cm2试样表面积不少于20ml。

3)将烧瓶分别放入恒温水浴,加热试验溶液使之保持预定的温度(0℃、20℃、25℃及40℃),连续200个小时。

4)试验结束后,取出试样,用毛刷在流水中洗净,干燥后称重。

2.5 试验结果

试验结果用材料的年腐蚀速率表示。年腐蚀速率的计算公式如下:

R=8.76×107×(M-M₁)/STD

其中:R——腐蚀速率,mm/Y

M——试验前的试样质量,g;

M1——试验后的试样质量,g;

S——试样的表面积,cm²;

T——试验时间,h;

D——材料的密度,kg/m³。

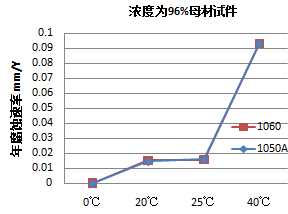

通过对试件材料在不同试验温度下的腐蚀试验,得到如图2所示的腐蚀速率:

图2 浓度96%硝酸对1050A和1060板材的腐蚀

图2 浓度96%硝酸对1050A和1060板材的腐蚀

通过上诉试验可以看出,对于浓度为96%的浓硝酸,两种存铝1050A和1060板材的腐蚀差别很小,几乎可以忽略,这也说明,对于浓硫酸的腐蚀,1050A和1060具有相近的抗腐蚀能力。

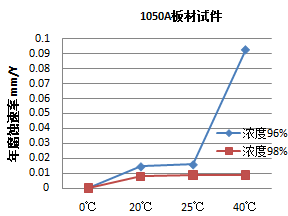

接下来对1050A板材对于不同浓度的浓硝酸进行了试验,结果图3所示: 图3 浓度96%和98%硝酸对1050A板材的腐蚀

图3 浓度96%和98%硝酸对1050A板材的腐蚀

试验结果表明,1050A材料对浓硝酸而言,其浓度越低,它对1050A材料的腐蚀速率越大;温度越高,对1050A材料的腐蚀会越大,在零度以下,浓硝酸对纯铝的腐蚀几乎可以忽略不计。

3 结语

通过上述分析可知,对于常用的1XXX系纯铝材料1050A和1060对于浓硝酸的腐蚀比较接近,充装浓硝酸采用纯铝材料1050A更为合理,并通过试验也充分证明这种材料的可行性。同时也可以看出,随着温度的升高,浓硝酸的腐蚀会有较大的升高,尤其是在浓度水平较低的情况。基于试验的过程中可能存在诸多不确定性,因此容器设计使用时,按照相应浓度的浓硝酸试验结果计算腐蚀余量,进行设计较为合理,本试验结果仅为参考使用。

参考文献:

李星等.钢和硬铝的加速腐蚀试验研究[J] .装备环境工程,2013,10(6):5-8.