引言

近年来,汽车安全性和舒适性备受关注,其中,车用装饰品材料性能是重要影响因素,尤其是阻燃性能,关乎到燃烧风险,并威胁到乘员生命安全。基于此,有必要检测这类材料阻燃性能,即参照相关标准对其检测分析,严格把控车用装饰纺织品材料质量关。可见,这一论题具有探究必要性和重要性。

1.阻燃检测的意义

汽车火灾事故发生的概率较高,火灾既会威胁生命安全,又会造成不可估量的财产损失,最终会不同程度阻碍社会发展[1]。分析火灾诱因,装饰纺织品材料属于易燃物质,它的阻燃性能高低与火灾发生概率成反比,即阻燃性能越低,火灾发生概率越高。一般来说,车用坐垫、车用头枕、安全带等材料的阻燃心梗与车辆安全有紧密关联,要想有效控制这一危害,务必标准化检测材料阻燃性能,根据检测结果进行防控,将火灾危害损失最小化。可见,在这一过程中,阻燃检测工作十分关键,所得到的检测结果对后续防控实践有重要影响。

2.阻燃性能检测标准

2.1行业标准

当前,部分汽车企业提出特有的阻燃性能检测标准,在满足国家标准的前提下,针对性提出测试要求及相关条件,目的是把好双重质量关,降低燃烧事故发生率。举例来说,大众汽车自定要求详见《内部装饰材料燃烧性状,材料技术要求》(TL1010—2008)、日产汽车的试验要求为《汽车内饰件燃烧性能试验》(NESM0094—2008)[2]。

2.2国家标准

标准发布到实施需经历一段过程,通过阶段性试行,适当改动不足之处,真正提高标准的适用性。例如,《客车内饰材料的燃烧特性》(GB38262—2019)发布与实施的时间差约九个月。主要针对装饰材料燃烧特性、评定内容进行分析,具体如下:

对于燃烧特性:纺织料、革制料的燃烧等级>B级、垂直燃速不超过每分钟100毫米、烟密度等级不超过百分之七十五;弹性材料水平燃烧等级达到A级别。

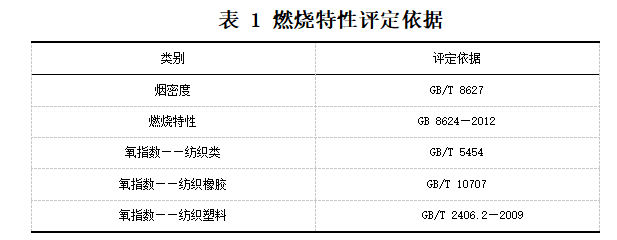

对于评定内容:由于燃烧细分两种情况,即水平类、垂直类,前者以GB 8410规定为参照进行评定,后者以GB/T 32086规定完成评定任务。实验过程中,围绕取样要求、烟密度、燃烧特性、氧指数、烟毒性等内容开展试验,其中,烟密度、燃烧特性、氧指数的评定试验如表1所示。

2.3非强制标准

汽车类型分为多种,并不是所有类型的汽车都能按照统一标准来限定阻燃特性。对于校车,由于其车用装饰纺织品材料的安全性较高,所以阻燃性能测验要求相应提高,如《专用校车安全技术条件》(GB 24407—2012)中提出了具体要求。如果汽车类型特殊,那么检验人员参照通用性《客车内饰材料的燃烧特性》(GB38262—2019)之外,还应视情况遵循非强制标准。

《营运客车内饰材料阻燃特性》(JT/T 1095—2016)虽然适用范围小,但部分指标较高,如车用装饰纺织品材料的氧指数不低于百分之二十八(窗帘类材料除外),这明显高于国家方面氧指数不低于百分之二十七这一标准[3]。其他指标并无绝对限制,实际检测时,在参照标准间作出权衡,以此保证检测结果的可靠性,使材料真正达到阻燃性能要求,避免引发火灾。

3.阻燃性能检测方法

3.1不足之处

不同车型的装饰纺织品材料阻燃标准的检测法存在差异,但阻燃性能指标间区分不够明显和细致,实际检测中,常因测试指标冗余而影响检测结果,难以保证检测结果真实性。即便是同样检测法,但国内外对比可知,国内检测法的指标要求不高。此外,预处理环节多数情况下形式化存在。当前,阻燃性能检测标准在国家标准、行业标准的基础上,设定非强制性标准,看似拓宽了规定范围,实际上仍缺少灵活性和变化性,这对阻燃性能检测行业规范化发展会产生阻碍作用,并不同程度上制约阻燃技术发展。

3.2具体方法

3.2.1氧指数检测法

即氮氧气流中支持燃烧的最低氧浓度,其中,用氧体积所占百分数来表示氧指数。由于材料材质不相一致,所以测试标准各异。氧指数检测橡胶、塑料的阻燃性能时,分别参照《橡胶燃烧性能的测定》(GB/T 10707—2008)和《塑料燃烧性能试验方法氧指数法》(GB/T 2406.2—2009)。运用此方法检测纺织材料时,遵循特定的测试流程,如获取试样→垂直放置试样→燃烧试样一端→记录相关信息。由于氧浓度环境不同,所以分别测定燃烧条件下最小氧浓度。需注意的是,试样约百分之五十的大于规定燃烧时间和损毁长度。其参照标准为《纺织品燃烧性能试验氧指数法》(GB/T 5454—1997)。对于校车,纺织品材料氧指数不小于百分之二十二。实际上,影响氧指数大小的因素有多种,如环境因素,具体包括温湿度因素,这要求阻燃性能检测阶段要严控实验室温湿度,尽可能依据最低数值进行判断。

3.2.2烟密度检测法

燃烧过程中,根据烟气对光反射表现,即光强度衰减值来判断。一般来说,衰减值与烟密度成正比,相应地与汽车安全性成反比。试验过程中,参照《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》(GB/T 8627—2007)得知烟密度,具体试验方法为:试验处于燃烧条件中,利用试验箱采收烟气样本,时间推移的同时,观察光强度衰减情况,并将二者变化关系以曲线形式直观表达,从中获取更多的信息,如弧度最高位置代表烟密度的最大值,曲线面积总和代表烟气总量。对于客车来说,其纺织品材料烟密度不大于百分之七十五。

不仅如此,利用这一方法测定烟释放性能,凭借《纺织品 燃烧烟释放和热释放性能测试》(GB/T 33618—2017)求得烟释放量以及热释放量。材料质地存在差异,所以检测标准及试验方法不相一致,当各类材料对应特定的试验方法,则试验结果准确性相对可靠,意味着阻燃性能检测工作有意义的推进。

3.2.3水平及垂直燃烧试验法

车用内饰材料阻燃性能的提升十分必要,这既是消费者在安全需求方面提出的要求,又是细化安全标准的有效路径。水平燃烧测试时,参照《汽车内饰材料的燃烧特性》(GB 8410—2006)这一要求,具体测试步骤总结为:U形架上部水平放置内饰材料样品,启动燃烧箱,13s~18s后观察试样是否继续燃烧,并记录燃烧记录,以及具体燃烧时长[4]。当燃烧速率不超过每分钟100毫米,意味着达到技术指标。判定试验结果时,结合具体的燃烧特性,保证结果全面性和可靠性。校车水平燃烧试验时,其技术要求对材料的水平燃烧速度具体规定,即小于每分钟七十毫米。

上述水平燃烧试验并不适用于垂直燃烧试验,所以要参照具体技术要求和试验方法检测阻燃性能,垂直燃烧试验步骤为:矩形框架上部垂直放置试样,接下来启动燃烧箱,记录燃烧记录及所用时长,其中燃烧速度不超过每分钟100毫米,具体计算方法与水平燃烧试验中的方法相同。在这一过程中,既可以参照《特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法》(GB 32086—2015),还可以根据《设备和器械零件用塑料材料的易燃性安全性试验标准》(ANSI/UL 94—2013)获取检测结果。

3.2.4熔融性能检测法

车用装饰纺织品材料不在高温环境下会出现熔融滴落现象,如果滴落物的温度较高,会使接触的物体再次燃烧,导致汽车火灾严重化,既会增加灭火难度,又会增加灭火成本。实际检测中,所选取试样数量最少为三个,利用辐射热源对其处理,辐射时间约6min,观察是否出现熔融滴落,并记录滴落物燃烧情况。具体参照标准为《机动车辆特定类型内部结构采用的材料的燃烧特性》(ECE R118)。

除了上述介绍的四种检测方法外,还可以通过获知铺地织物燃烧性能,具体了解铺地织物的阻燃情况,根据检测结果判断铺地织物是否合格。产烟毒性也是用于分析阻燃性能的重要指标,不同产烟浓度并对应着不同安全级别,一般用等速载气流,稳定供热的环形炉对试样扫描加热,进而动态了解烟气流动情况,并针对性启动排烟装置,将汽车安全风险最小化。

4.结论

综上所述,随着汽车类型的增多,车用装饰纺织品阻燃性能要求相应提高,对于检测人员来说,应视情况选用适合的检测法,并参照检测标准,根据检测结果实施相应的应对措施,将汽车火灾发生率降到最低。最为关键的是,动态关注汽车装饰纺织品材料行业的发展情况,视情况提高阻燃检测标准,并扩大新标准的推广范围,以便检测工作科学化开展,为日后阻燃性能检测奠定良好基础。此外,这是推动汽车行业安全发展的有效措施,能够显著提高阻燃性能检测水平。

参考文献:

[1]农诚.我国纺织品阻燃指标可行性分析[J].黑龙江纺织,2020(1):23-25.

[2]史远成.纺织品中多溴联苯阻燃剂的气相色谱法测试分析[J].中国化工贸易,2018,10(12):114.

[3]赵景贤.检测纺织品中甲醛含量应注意的问题[J].中国质量技术监督,2015(9):64-65.

[4]王成云,谢堂堂,李成发, 等.纺织品中有机磷阻燃剂的热解吸-气质联用法测定[J].印染,2020,46(9):58-63.