1 引言

我国高度重视农业“压舱石”作用,我国农业长期处于“石油农业”,为了实现农业的高效高产,投入大量的化肥,农药,农业机械等,农业污染依然较为严峻。《第二次全国土壤污染源普查公报》中显示[1] ,农业源对水污染物排放贡献比较大,2017年农业污染源中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷的排放量分别占各自排放量的比例为49.77%、22.42%、46.52%、67.21%,当前,中国农业发展正处在关键转型期,由早期关注农业产量、提高农业生态效率,到注重发展生态农业,资源节约型和环境友好型农业[2] ,因此,在由生产导向转为提质导向的农业发展新阶段,如何实现绿色生态农业,将农业发展转换为高质量的可持续发展模式,是当前农业生态发展亟待解决的关键问题。

农业生态效率作为评价农业生产效益和生态效益的重要指标,是国内外学者的关注焦点,而农业生态效率是在生态效率上提出的。1990年,生态效率概念由Schaltegger提出,他的含义是增加的经济价值与增加的环境影响的比值[3] 。1992年世界可持续发展工商理事会将生态效率定义为“生产提供价格具有竞争力的、满足人类需求并提高生活质量的产品或服务,同时能逐步减少商品或服务生命周期的生态影响和资源强度”,扩大了生态效率的内涵[4-5] 。此后,学者们经生态效率的概念引入农业领域,提出农业生态效率,表示在实现农业生产目标的同时实现农业绿色低碳发展。

2 效率测算

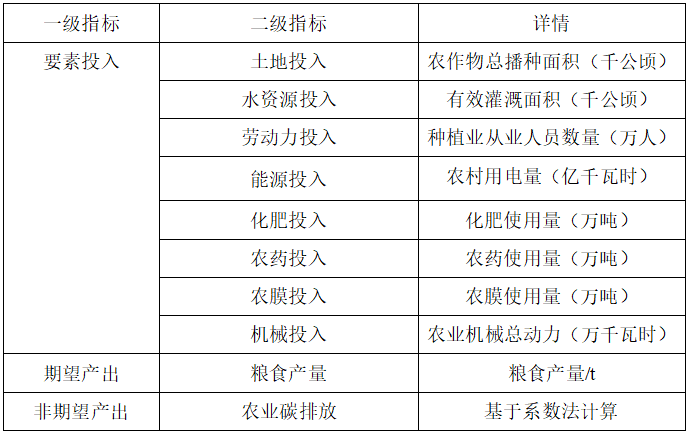

农业生态效率测算方法主要包括数据包络分析法(DEA)[6-7]、随机前沿分析方法(SFA)[8] 、生态足迹法[9] 、能值分析法[10] 等,其中DEA方法由于无需预设函数的具体形式,可进行多投入、多产出的相对效率测算,是农业生态效率测算的主要方式。众多学者基于此,从投入和产出角度构建评价指标体系,投入指标多选取耕地、化肥、农膜使用等基本生产要素,产出指标通常分为期望产出和非期望产出两个指标[11-12] 。

表1 农业生态效率指标体系

3 效率时空特征

目前,大部分学者主要研究农业生态效率的区域差异、时空分异特征等,研究对象主要包括国家、省、市县等行政层级,陈阳从农业经济增长、农业生态环境保护、资源节约构建指标体系,测算及分析了中国农业生态效率,研究发现东部地区效率值最高[13] ;杨蓉以内蒙古12个盟市为研究对象,探讨了内蒙古农业生态效率的时空特征、影响因素,并提出了农业生态效率的提高路径及建议[14] ;张展以湖南县域行政单元为研究对象,对农业生态效率空间异质性和影响因素进行了深入研究,结果表明,湖南省县域农业生态效率呈现波动中上升的趋势[15] 。

有些研究也包括城市群、经济带等区域,张务伟等人在双碳背景下,结合SBM模型测算了山东省三大经济圈生态效率,具有明显的区域异质性[16] ,此外还有学者开展国际研究。张扬以68个国家1992-2008年的数据为基础,全面测算农业生态效率,将我国农业生态效率与其他国家对比,从而提出我国提升农业生态效率的途径,结果表明,可以通过提高土地使用率、提升农民技能,达到农业生态效率提升的目的[17] 。

表2 2023年西北地区与全国农业投入产出情况对比

4 影响因素研究

国外关于农业效率影响因素研究开始较早,主要研究方向是以农场技术效率、农场规模为主,他们发现农场的规模大小是决定该农场生产效率的重要因素,此外,许多学者认为农业政策在农业成产过程中也有着较大的影响力,农业政策对农业生产有指向性和引导性的作用。国内对于农业生态效率影响因素的指标体系构建主要分为宏观层面和微观层面,宏观层面主要包括农业政策、产业结构等,微观层面主要包括农用化肥、农药和农膜等,部分学者也根据实际情况,加入了农业用电量、有效灌溉面积等指标[18-19] 。

5 结论与建议

本文结合双碳战略目标,采用数据包络分析模型(SBM-DEA)和空间自相关分析方法,探究2003-2023年西北地区农业生态效率的时空变化特征,为了更加关注农业的生态利用效率,在不同研究尺度下更全面的探讨农业生态效率的时空分异,保证了研究结果的科学性,研究结论的可靠性。