胰十二指肠切除术是临床治疗较为常见的手术方式,其手术时间较长,且患者出现的手术创伤较大,手术后容易出现多种并发症,在进行该手术后应当对患者实施相应的营养液支持[1]。由于胰十二指肠手术后容易出现肠瘘、胰瘘等状况,加强患者的肠内营养能够更好的促进患者的恢复[2]。本文针对胰十二指肠联合切除术后,给予早期肠内营养和传统常规肠外营养的对比分析,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

将2019年10月-2020年10月进行胰十二指肠联合切除术的患者共90例纳入研究,并将其分为对照组和观察组,每组均为45例。在观察组中,男性25例,女性20例。年龄:29-68岁,患者平均年龄数:(46.36±3.69)岁。在对照组中,男性为24例,女性为21例,最小年龄为29岁,最大年龄为69岁,患者平均年龄数:(46.69±3.17)岁。比对患者各项基线资料,(p>0.05)。

纳入标准:①所选研究对象均满足胰十二指肠联合切除术相关手术指征;②患者自愿接受此次研究并签署相关同意书。

排除标准:①患者存在严重心、肝、肾等器官功能障碍;②患者存在严重精神障碍且配合度低。

1.2方法

对照组行常规静脉滴注肠外营养,营养液1100ml,且包含复方氨基酸50g,中长链脂肪乳50g,葡萄糖25g,每天进行一次,共行静脉滴注一周时间。

观察组术后行鼻肠管早期肠内营养,使用肠内营养混悬液,每瓶500ml,总热量为2090kcal,其中含蛋白质20g,碳水化合物61.5g,脂肪19.5g。术前将复尔凯鼻肠管塞入胃管侧孔中,与鼻胃管一起置入胃肠吻合口远端30cm,拔除患者的管芯,并进行妥善固定。术后第二天将0.9%氯化钠注射液500ml从鼻肠管滴入,速率为20ml/h;术后第三天滴入肠内营养混悬液500ml,术后第五天可以根据患者情况酌情增加肠内营养混悬液[3]。若是患者耐受度在1000ml/d肠内营养,可以适当停止输入肠外营养,根据患者电解质情况适当补充钠、钾等,维持水电解质平衡。

1.3效果判定

对比两组患者的手术相关指征,包括术后排气时间、排便时间、住院时间。并对比患者的营养支持状况,包括白蛋白、淋巴细胞计数及体重。

1.4统计学方法

应用统计学软件spss22.0对资料进行分析处理,计数资料采用(%)表示,采用卡方检验,计量资料采用均值±标准差(x̄±s)来表示,采用t检验, P<0.05表示差异有统计学意义。

2结果

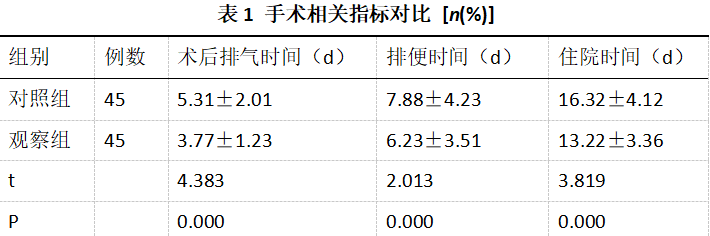

2.1患者手术相关指标对比

表1所示,与对照组相比,观察组术后排气时间、排便时间、住院时间更短,(p<0.05)。

表1 手术相关指标对比 [n(%)]

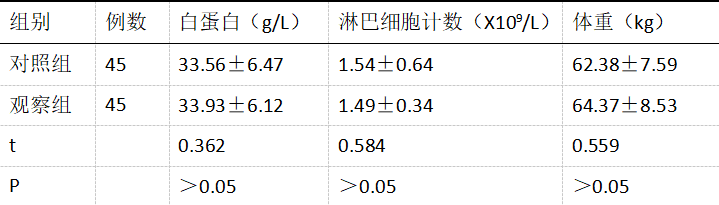

2.2患者营养指标对比

2.2患者营养指标对比

表2所示,与对照组相比,观察组营养相关指标无显著差异,(p>0.05)。

表2 营养指标对比(n,x̄±s)

3讨论

3讨论

胰十二指肠联合切除术在开展手术时有较大的创伤,且术后出现并发症的几率较高,患者出现并发症后,会直接导致患者的健康和营养受到损害。相关研究表明,患者进行胰十二指肠联合切除术后,会有不同程度的营养不良情况发生,因此,患者术后采取早期营养支持具有重要的意义[4]。传统营养支持是在早期给予静脉营养,而随着对肠道功能的逐步认识,目前的营养支持更倾向于早期肠内营养支持,促进肠道功能的正常恢复。早期肠内营养的应用能够有效减少肠道菌群移位,有助于维持肠粘膜结构,且有效减少患者术后出现并发症的几率,加强小肠功能的恢复[5]。

在本次研究中,针对早期肠内营养(观察组)和肠外营养支持(对照组)进行分析对比,研究结果表明,观察组患者术后排气时间、排便时间、住院时间较对照组更短,(p<0.05);而患者的白蛋白、淋巴细胞计数及体重相关指标与对照组无显著差异,(p>0.05)。

综上,实施鼻肠管早期肠内营养支持具有极好的临床效果,能够有效减少患者并发症,改善其治疗效果,值得有效推广。

参考文献

[1]史延丽.胰十二指肠联合切除术后鼻肠管早期肠内营养的临床护理[J].中国医药指南,2017,15(12):239-240.

[2]杨薇,谭春路,李可洲, 等.胰十二指肠切除术后早期经口与经鼻空肠管肠内营养临床疗效分析[J].中华普通外科杂志,2017,32(9):738-741.

[3]胡燕娇,周春姣,林丽君.胰十二指肠切除术后同时留置鼻肠管和鼻胃管的护理体会[J].医药前沿,2019,9(18):146-147.

[4]钟富秀,林雁娟.螺旋型鼻肠管在胰十二指肠术后胃瘫治疗中的应用及护理(附21例报告)[J].福建医药杂志,2019,41(2):167-168.

[5]高慧,陆际平,付佳.早期肠内营养应用于胰十二指肠切除术后护理中的效果分析[J].中国实用医药,2019,14(33):169-170.