Analysis of verification results of detection ability of molds and yeasts in food

LI Yan-hua1,YANG Liu-qing2,YI Wan-fei3

(1. 2.Jiangmen Provincial Institute of Food Inspection,Jiangmen 529000,China)

Abstract:[Objective] to analyze the results of verification of detection ability of mold and yeast count in food[ Methods] according to GB 4789.15-2016 national standard for food safety microbiological examination of mold and yeast count and the operation instructions for verification of detection ability of mold and yeast count in food,two ability verification samples were quantitatively detected[ Results] the test results of sample 21-d228: mold 470 CFU / ml,yeast 140 CFU / ml,mold and yeast 610 CFU / ml; Test results of sample 21-h347: mold 750 CFU / ml,yeast 600 CFU / ml,mold and yeast 1400 CFU / ml. After evaluation,the | Z | of the two assessment samples are less than 2.0,and the evaluation results are satisfactory. Conclusion our laboratory has the ability to detect the count of mold and yeast in food.

Key words: mold; Yeast; Counting; Capability verification

食品中真菌大量生长,可导致食品风味改变,营养价值下降,霉菌还可能产生毒素造成食物中毒。食品中微生物限量的检验,霉菌、酵母的检验计数监测食品及其原材料是否有真菌大量生长或发生了霉变,作为评价食品卫生学指标之一。参加本次能力验证的目的,确定本实验室进行食品中霉菌和酵母计数检测能力,监控实验室的持续能力,是持续改进质量管理体系的有效手段之一,有效进行人员能力评价、方法验证、数据或结果准确性评价。

1材料与方法

1.1 样品来源

样品21-D228和21-H347(人工污染的食品样品,白色冻干块状,西林瓶真空包装,中国检验检疫科学技术研究院测试评价中心)。收到样品后未能立即检测,在2~6 ℃冰箱中保存。

1.2 试剂耗材

商品化粉末培养基:孟加拉红(虎红)琼脂(ROSE BENGAL AGAR)、马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)(POTATO DEXRTOSE AGAR)、磷酸盐均购自环凯生物科技有限公司;实验用水均为三级检验用水。

1.3 仪器设备

生物安全柜BSC-1500-HA2-X(济南鑫贝西生物科技有限公司);拍打式无菌均质器Jipmd-20(上海旌派仪器有限公);电子天平JP-201C(上海旌派仪器有限公);立式高压蒸汽灭菌器LDZF-50L-11(上海申安医疗器械厂);霉菌培养箱MJX-1608-Z(上海博讯实业有限公司医疗设备厂);

1.4 实验方法

GB4789.15—2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验霉菌和酵母计数》[2]第一法进行实验。

1.4.1 样品前处理

按照作业指导书对样品进行前处理: 用60 mL无菌水,在100 级环境中打开西林瓶,立刻加入5 mL无菌水使其再水化,待充分溶解后,吸出放进已灭菌的100 mL 锥形瓶中,再反复用余下55 mL 无菌水清洗西林瓶内壁,回收清洗液放入上述100mL锥形瓶中,直至预先准备的60 mL无菌水全部使用完全为止。此溶液即是待测样品原液[2]。

1.4.2 样品稀释

以无菌移液器吸取25mL待测样品原液至盛有225 mL 磷酸盐缓冲液的锥形瓶中,充分振摇1 min,制成1:10(V:V,以下同)的样品匀液;吸取1 mL 该匀液注入含有9 mL磷酸盐缓冲液的试管中,用旋涡混匀仪混匀1min,如此制备1:100 、1:1000 的样品匀液,平行制备2 份。每个梯度做2 个平行样。分别吸取1 mL磷酸盐缓冲液加入2 个无菌平皿中,用以作为空白对照。及时将冷却至46 ℃的孟加拉红(虎红)琼脂和马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)20~25 mL倾注平皿,并转动平皿使其混合均匀。放置水平台面待培养基完全凝固。[1]

质控样品按照质控说明书制备成原液后按照同种方法进行检测。

1.4.3 培 养

正置平板,放在(28±1) ℃培养箱中进行培养,培养至第3d、第5 d 的时候,观察并记录结果。

2 结果与分析

2.1 结果观察与计数

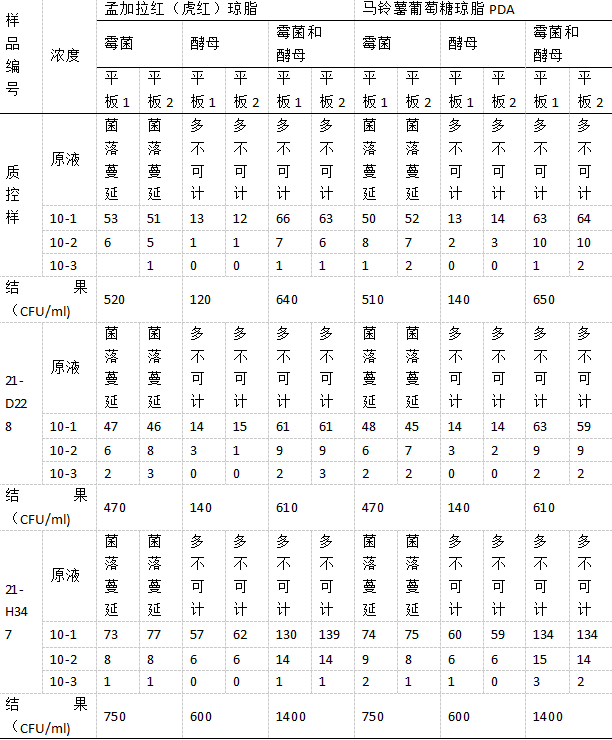

计数结果详见表1(培养3天不同琼脂平板上的菌落计数结果)和表2(培养5天不同琼脂平板上的菌落计数结果)。

2.2 实验结果

质控样、样品21-D228、21-H347的霉菌、酵母在1:10 及部分1:100 的稀释度平皿上形成了可计数的分散单一菌落形态。样品21-H347在相对应的稀释度上明显酵母比样品21-D228多,在原样中都可见菌落蔓延,较难计数。

从表1、表2 可以看出,不同培养基及不同时间计数的检测结果相差不大,最终选择培养5天孟加拉红琼脂培养基的检测结果作为能力验证报出结果,即样品21-D228的检测结果: 霉菌470 CFU/mL,酵母140 CFU/mL,霉菌和酵母610 CFU/mL,样品21-H347的检测结果: 霉菌750 CFU/mL,酵母600 CFU/mL,霉菌和酵母1400 CFU/mL。

本次能力验证共有101 个实验室参加,其中参加I 组样品(样品21-D228)的实验室共101个,参加Ⅱ组样品(样品21-H347)的实验室共50 个,本实验室样品21-D228和样品21-H347

经中国检验检疫科学技术研究院测试评价中心评价后Z 值分别为为-0.6 和-0.3,均为满意结果。说明本实验室具备很好的检测霉菌和酵母计数的能力。

表 1培养3天不同琼脂平板上的菌落计数结果 表 2培养5天不同琼脂平板上的菌落计数结果

表 2培养5天不同琼脂平板上的菌落计数结果

3 结论与讨论

本次中国检验检疫科学技术研究院测试评价中心组织的ACAS-PT1086(2021)食品中霉菌和酵母计数的检测能力验证(第一轮)实验中,结果满意。

为了确保检定结果的可靠,检测过程中,应注意以下要点:(1)作为检测人员应具备足够高的水平,严格按照操作规范进行样品存储、水解、检定。(2)检定过程中,仪器设备是重要的依靠,要确检测结果的可靠,应确保准确仪器设备的准确、可靠。(3)样品放置过程中,应注重环境的可靠,避免受到环境因素的较大影响。(4)检测过程带上质控样及做空白以检测的整个过程各个条件受控。

参考文献:

[1]GB 4789.15—2016食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数[S].GB 4789.15—2016

[2]ACAS-PT1086(2021) 食品中霉菌和酵母菌计数的检测能力验证(第一轮)作业指导书

[3] 陈秀芬、梁展翘、周露,能力验证中霉菌和酵母计数影响因素探讨[J]质量安全与检验检测,2020年,第5期