2020年5月28日,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》[1],要求教学中要将马克思主义观点与科学精神培养相结合,促进学生正确地认识问题、分析问题、解决问题,培养他们探索未知、追求真理、攀登科学高峰的责任与使命。2021年11月19日,在全国高校思想政治工作会议上,习总书记指出:“要坚持把立德树人作为中心环节,把思政工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面。”深入推进思政课程改革创新,着力增强实效性。在此过程中,如何把专业课作为思政教育的渠道,在专业课中渗透思政教育与思政元素是当今教师的责任与使命,而课程思政恰恰是实现这一任务的关键所在[2]。课程思政与《无机化学》的结合,对于充分发挥化学学科育人功能有重要的理论指导作用及实践意义。

1 《无机化学》“教与学”现状

《无机化学》是化学专业学生步入高等院校学习的第一门专业基础课程,其部分内容理论性较强,部分学生在学习过程中对原理性知识感到晦涩难懂,学起来较吃力。不同高校的实际情况也不尽相同,外部的硬件设施,比如部分教材、课件等教学资源需要进一步丰富,教学方法有待进一步改进[3]。

在《无机化学》中实施课程思政的教学效果与质量有待提升,综合分析有几方面原因。其中,主要分为学校、教师和学生三方面:徐本花等老师认为专业课教师的课程思政理念薄弱、教学策略的设计和实施不够科学合理、缺乏完善有效的教学评价机制[4];刘洋等老师认为教育形式单一、缺乏体验式教学,以及思政内容与专业课程相分离[5];朱国贤等老师认为学校对“课程思政”缺乏系统规划、新形势下高校大学生思想状况不稳定以及专业教师“课程思政”方面存在不足[6]。

笔者前期对江苏第二师范学院生命科学与化学化工学院《无机化学》授课教师和部分学生访谈,收集资料。深入了解我院师生对《无机化学》课程思政理念和该课程中融入思政的认知程度。教师在课堂上主要以知识传递、讲授课程PPT为主,对课程思政了解较浅显。为更好地将课程思政与《无机化学》融合,教师希望学校、学院能够通过政策指引和活动导向重视《无机化学》中思政元素案例库的建立,为其提供可参考的教学素材和优秀教学案例。对学生而言,通过《无机化学》课程学习,大部分学生以专业基础知识学习为主,少数学生能够从不同角度探析世界、科学研究与科学素养有所提升。同时也发现学生对课程思政了解不足,更多的是自己通过网络或思政课堂来了解思政内容。

综上可知,教师和学生都很支持将课程思政融入到《无机化学》教学中。但如何才能有效地将思想政治教育融入到《无机化学》课程中是目前的一个难题。

2 《无机化学》中思政元素的挖掘

《无机化学》内容包括基本概念、定理与定律为核心要素,应用与实验为主体要素。德育、素质与价值观塑造为外围要素,思政要素恰恰是外围要素中的一个重要部分[7]。为了将课程思政融入到《无机化学》中,须先对该课程中的思政元素进行探索。课程中思政元素的挖掘要立足课程性质与古今资源,应符合学生发展需求。通过对《无机化学》教材进行研读,挖掘出部分思政元素(见表1),主要包括科学精神、爱国主义精神和辩证唯物主义观念。

2.1 科学精神

科学精神就是在科学实践中形成的求真务实、实事求是的理性精神和严谨求实、勇于批判的创新精神相结合[8]。作为大学阶段化学类专业学生必修的基础课之一的《无机化学》,其教学内容蕴含着丰富而又深刻的科学精神,它能培养学生不断探索、勇攀科研高峰的科学精神与提升实践能力。《无机化学》的科学精神主要包括:

表1 《无机化学》思政元素一览表

2.1.1 批判与创新精神

批判与创新精神[9]是科学精神之一。合理的批判与质疑是产生新的科学理论的前提[10]。创新是一个国家发展和民族延续的不竭动力。比如,在讲授元素周期表有关内容时,可以穿插分享门捷列夫与元素周期表的故事,激发学生勇于质疑、不断创新的科学精神。

2.1.2 求真求实精神

求真求实精神,是人类社会与科技进步的动力。在科学求真求实方面,还体现了科学家们尊重事实、实事求是、坚持不懈的精神。例如在碱金属元素讲解中,可以通过侯德榜先生的故事展开思政教育。正是侯德榜先生一直秉持求真求实、持之以恒的科学精神,使得侯氏制碱法问世,使我国制碱领域在国际地位贡献中坚力量。

2.1.3 奉献与协同精神

纵观无机化学的发展史,许多定理、定律和实验等并不单单是某个人的成功,而是无数具有非凡研究与实践能力的科学家们通力合作所取得的研究成果,这些成果的取得离不开科学家们对追求真理的无私奉献。比如,为了探究原子的内部结构,科学家们奉献了自己的一生进行长期不懈的努力,从道尔顿的实心球,到汤姆逊的枣糕模型,再到卢瑟福的行星模型、波尔的量子化,最后到海德堡的电子云模型。总之,每一次进步都是站在巨人的肩膀上不断探索的结果。

2.2 爱国主义精神

爱国主义精神是中华民族历久弥坚的精神支柱。《无机化学》中蕴涵着深厚的爱国主义精神,《无机化学》与爱国主义教育相结合,使学生从心底浮现出深深的爱国情怀与民族自豪感。自古以来,我们国家都拥有一批不断探索、勇于创新的科技人才。如镧系元素“稀土之父”——徐光宪院士,在科学研究领域取得了举世瞩目的成就,让我国在稀土领域立足于世界领先地位。

2.3 辩证唯物主义观念

德国著名化学家肖莱马说过:“化学的发展是按辩证法的规律进行的。”提到化学一定离不开实验,这其中充满着辩证唯物主义观念,化学的学习对培养学生的辩证唯物观念亦有重要作用。《无机化学》中主要包括对立统一规律、量变质变规律、否定之否定规律。如化学平衡中的勒夏特列原理就体现出对立统一规律。

3 《无机化学》中融入课程思政的切入点

借助无机化学史将课程思政融入到《无机化学》。化学史作为科学史的一个重要分支,系统地记录了人类在长期的社会实践中关于大自然的化学知识的发现和发展历程[11],《无机化学》各个知识板块都与化学史有着千丝万缕的联系。通过介绍具体生动的化学史,学生可以更好地掌握化学发展的规律,增强文化自信和民族自豪感。因此,结合化学史开展课程思政教育是提升学生科学素质和人文修养的重要手段。

借助无机化学前沿知识将课程思政融入到《无机化学》。通过阐述无机化学最前沿性的实例和发展现状,使学生看清发展前景,增强学生对我国化学工业的自信心和建设有中国特色社会主义事业的自豪感,引导和激发他们胸怀大志,做开路先锋与事业闯将。用实例进行教学,使学生认识到无机化学研究的前沿动态,增强学生的学习动力,这不仅是课堂知识的一种补充与延伸,而且有利于创新思维的培养。

借助无机化学实验将课程思政融入《无机化学》。化学是一门以实验为基础的科学。学生借助实验,锻炼思维逻辑、分析与解决问题的能力。实验环节中渗入思政元素,让学生成为实验的“主人”,促进学生动手操作能力的提升,培养学生科学素养。教师在实验教学环节充当“辅助”,引导学生发现问题,培养其勤动脑的好习惯。教师要让无机化学实验在课堂上充分发挥其独特的作用,培养学生实事求是、敢于创新的科学精神,使学生成为具有良好科学素养和人文素养的人才。

借助无机化学专业理论知识将课程思政融入到《无机化学》。《无机化学》中蕴含许多的哲学,比如:对立统一规律、量变质变规律、否定之否定规律等,而这些辩证唯物主义观念都可以与对应的无机化学理论知识联系起来。成功的《无机化学》课程也应该让学生学会用辩证唯物的观点看待问题,在获得知识和培养能力的同时,也提升学生为实现中华民族伟大复兴中国梦所必须的思想政治品质。

4 《卤素 氟》思政教学

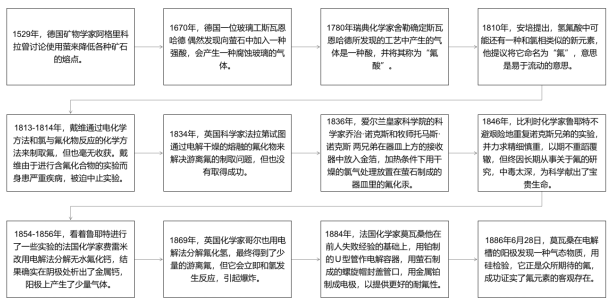

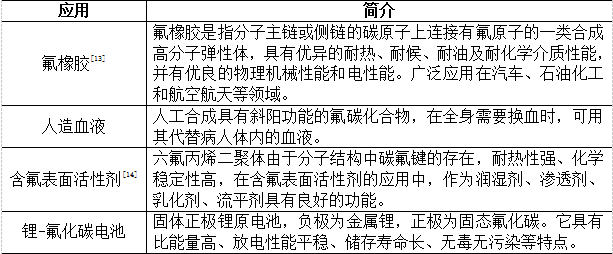

在立德树人的时代背景下,通过充实教学内容、整合教学理念、革新教学理念等方式将氟元素教学融入思政元素。引导学生积极主动地搜集、整理、分析,生活中的化学事例,促使学生积极主动地学习、思考,通过化学与生活、化学与科技发展等知识的科普,开拓学生视野,增强学生对本专业的认同感,充分发挥《无机化学》的学科育人功能。在卤素 氟教学中,介绍氟元素的发现史(图1),调动学生的学习兴趣。氟元素的发现堪称化学元素发现史上一段极其悲壮的历史。为什么氟单质的制备很困难呢?为什么F2的制备会如此困难?它与氟原子的结构有何关系?以小组合作的方式让学生总结氟元素的成键特征以及性质。再通过讲述法对氟元素进行系统的讲解。介绍应用,拓展延伸(见表2)总结归纳,练习巩固。

从介绍氟元素的发现历史入手,让学生体验科学家们不断探索、勇于创新的科学精神,进而激发学生进行科学探索、学习化学的兴趣;以化学思想为先导,教会学生们在掌握化学知识的基础上,进一步学会用化学观点认识事物、探讨问题的科学过程、方法、思维方式,并应用这些观点、思维方式去解决新问题:以分析氟原子结构与性质的内在联系为手段,加深用辩证唯物主义观点去观察现象、揭示本质。课后要求学生完成相关习题,以巩固本节新知,做到学以致用。

图1 氟元素发现史

表2 氟化物的应用

5 结语

新时代背景下,教育旨在实现“立德树人”的根本任务,让学生在“专业成才”的同时“精神成人”。《无机化学》作为化学类专业学生的一门重要基础课,肩负着向大学生进行世界观和人生观引导的重任。在《无机化学》教学中深刻融入思政理念,促进教学效果的提高具有积极的作用,进而不断增强学生的专业理论和文化自信,铸造德才兼备的品格,助力中华民族的伟大复兴。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部. 教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知[EB/OL](2020-05-28).

[2] 石定芳, 廖婧茜. 新时代高校课程思政建设的本真、阻碍与进路[J]. 现代教育管理, 2021(04): 38-44.

[3] 郑勇, 郑永军, 牛永生. 地方本科高校无机化学课程的教学改革研究[J]. 广东化工, 2019, 46(22): 147, 151.

[4] 徐本花, 张鹏, 丁二丽. 课程思政在“无机化学”教学中融入的现状分析与思考[J]. 广州化工, 2021, 49(21): 170-171, 174.

[5] 刘洋, 刘尊奇. 高校意识形态“课程思政”教育在无机化学专业教学中的探索[J]. 广东化工, 2019, 46(24): 106-107.

[6] 朱国贤, 谢木标, 陈静. 无机化学教学中“课程思政”教育的探索与实践[J]. 大学化学, 2021, 36(3): 34-39.

[7] 陈林峰, 孙瑞瑞. 多维度的大学物理融入课程思政教学改革研究[J]. 科学咨询(科技·管理), 2021(01): 142.

[8] 路淑英. 高校教育: 科学精神与人文精神的统一及互渗机制[J]. 山东理工大学学报(社会科学版), 2010, 26(02): 90-93.

[9] 陶利林. 高中物理教学中融入课程思政的探究[D]. 西北师范大学, 2021.

[10] 蒋道平. 论科学精神及其对当代中国社会进步之影响[D]. 中国科学技术大学, 2016.

[11] 朝阳, 肖信. 化学史人文教程[M]. 北京: 科学出版社, 2015.

[12] 王丽霞. “蓝墨云班课”在大学无机化学教学中的应用——以“氟元素”教学设计为例[J]. 化学教育(中英文), 2019, 40(24): 24-28.

[13] 杨晓勇. 中国特种氟橡胶研究进展[J]. 高分子通报, 2014(05): 10-14.

[14] 李岳, 孙会. 六氟丙烯二聚体制备及在含氟表面活性剂的应用[J]. 化工生产与技术, 2022, 28(2): 24-26.

通讯作者简介:翟腾(1989-),男,山东聊城人,博士,教授,主要从事无机非金属材料方向的教学与研究工作。