脑出血是一种十分严重的脑血管疾病,而对于重症脑出血患者来说,往往病情发展迅速、出血速度较快、脑内血肿量较大,易产生明显颅内压增高现象,遂相比较轻的脑出血患者而言,治疗难度提升,且死亡率高,此外,重症脑出血的发病机制较为复杂,发病后常伴有诸多后遗症,对患者的生存质量也有明显影响,遂重症脑出血患者除了对症治疗外,还要积极进行护理干预[1]。预见性护理重视风险防范,提倡用预防性的措施,降低并发症的发生率,而早期肠内营养重视患者营养干预,避免患者因进食困难导致的营养不足。遂本文以分组研究的方式,分析预见性护理联合早期肠内营养对重症脑出血患者的影响效果。

1一般资料与方法

1.1一般资料

自我院接受治疗的重症脑出血患者中抽取此次研究对象,共计46例,均于2022.10-2023.10参与研究,并将随机法作为分组依据,一组设为对照组,一组设为观察组。

对照组:男性患者13例,女性患者10例,年龄范围:57岁-72岁,平均(65.22±1.32)岁。

观察组:患者男12例,女11例,年龄范围:55岁-73岁,平均(65.31±1.14)岁。

上述内容对比无显著差异(p>0.05)。

1.2方法

对照组:常规护理:遵医嘱用药,监测生命体征,有异常情况及时告知医生;待患者意识清醒后,做好患者的心理安抚和健康教育工作,平稳患者心态,获取良好的配合度。

观察组:预见性护理联合早期肠内营养:(1)早期肠内营养干预:发病后2-3d输注肠内营养乳剂(每500mL含能量3183kJ),首次剂量26.15kJ·kg/d,第2d剂量52.3kJ·kg/d,第3d及以后104.6kJ·kg/d,持续治疗2周[2](2)预见性护理:保持呼吸道的通畅性,尤其昏迷患者,需要增加口鼻分泌物的清理频率,如患者意识清醒,需叮嘱患者多饮水,以正确的咳嗽和排痰方式,促进痰液排出,必要时雾化吸入、吸痰处理,并于排痰前后做好口腔清洁工作;叮嘱患者多饮水,多排尿,自主排尿不佳者,留置引流管被动排尿,置管期间定期监测引流情况,确保引流的通畅性,并确保引流管固定性以及位置的合理性;各项医疗操作遵守无菌原则;安抚患者的情绪,强化健康教育,平稳患者心态,提升患者的依从性[3];加强体征监测,多询问患者感受,及时发现异常并处理;向患者强调科学用药的必要性,做好药物监督,并定期评估用药效果,以便后续完善治疗方案;提前准备好各类抢救物品和设备,预防突发事件。

1.3观察指标

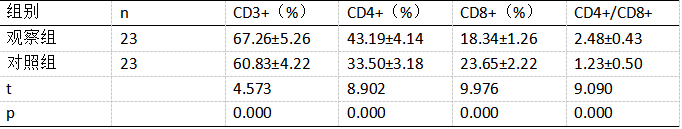

免疫功能指标:包括CD3+、CD4+、CD8+以及CD4+/CD8+。

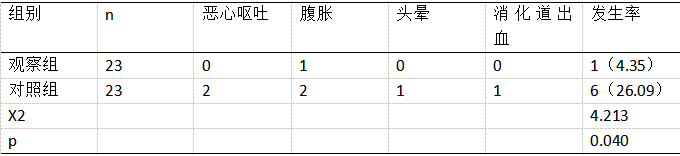

不良反应发生率:包括恶心呕吐、腹胀、头晕与消化道出血。

1.4统计学分析

利用统计学软件SPSS25.0进行处理,涉及卡方检验与t检验,对比数据中p<0.05,则说明数据间存在显著差异。

2结果

2.1 免疫功能指标

详见表一所示,免疫功能指标,两组对比差异显著(p<0.05),其中观察组的指标更优。

表一 免疫功能指标 (x(一)±s)

2.2 不良反应发生率

如下表二所示,不良反应发生率,观察组较低,与对照组相比差异明显(p<0.05)。

表二 不良反应发生率 n(%)

3讨论

有研究表明,重症脑出血患者由于机体能量消耗较大,极易因营养摄入不足,诱发不良风险,加上病情变化多、发展快以及患者的吞咽等功能受到一定的影响,导致临床治疗期间易伴有诸多风险因素,遂临床迫切需要为患者提供科学的护理帮助,挽救患者的生命安全。经本文研究结果可知,观察组的干预价值显著优于对照组,说明预见性护理联合早期肠内营养的干预效果优于常规护理,原因在于:常规护理内容单一,护理内容具备普遍性,不能满足重症脑出血患者的临床需求,而预见性护理将护理工作从被动护理转变至主动护理,根据患者的需求以及疾病的发展、转归需求,完善护理措施,以发现潜在风险,规避风险为主[4],降低不良事件的发生率,再辅以早期肠内营养干预,避免了患者因吞咽功能不佳而导致的营养不良问题,帮助患者提升营养水平,形成良好的体内循环,有助于诊疗流程的顺利进行。

综上所述,预见性护理联合早期肠内营养干预可以显著提升重症脑出血患者的治疗效果和生存质量,可借鉴。

参考文献

[1]张莉侠,王靖,刘婷婷.ADOPT模式护理结合5A护理对重症脑出血患者自护能力及生存质量的影响[J].中国医药导报,2023,20(29):169-172.

[2]董宁宁,陈婧,向记庆等.Braden评分下的针对性护理对重症脑出血术后意识障碍患者压力性损伤风险的影响[J].保健医学研究与实践,2023,20(09):129-133.

[3]代立群,王静,程燕.基于Caprini血栓风险评估量表的分级护理对重症脑出血术后患者预后影响[J].现代中西医结合杂志,2023,32(12):1725-1728.

[4]郭元斌. 低热量肠内营养护理干预对重症脑出血患者并发症及营养状况的影响[C]//榆林市医学会.第二届全国医药研究论坛论文集(一).[出版者不详],2023:5.