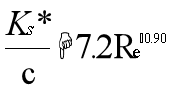

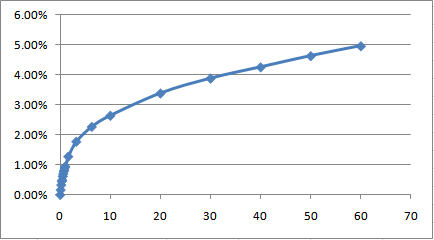

表面粗糙度是指加工表面上具有的较小间距和微小峰谷不平度,表面粗糙度越小,则越光滑,表面粗糙度与机械零件的配合性质、耐磨性、疲劳强度、接触刚度、震动和噪音等有密切关系,对机械产品的使用寿命和可靠性有重要影响,从汽轮机级效率损失与叶片临界粗糙度Ks*、蒸汽雷诺数Re关系公式中我们不难发现,汽轮机通流部分表面粗糙度值越高,会阻塞汽流,导致汽轮机通流部分性能退化,使汽轮机组的效率降低,热耗增加。设计通过对1000MW超高压缸第一级进行数值模拟计算,计算结果显示,当导叶片表面粗糙度为Ra0.4时,级效率将降低0.5%;当表面粗糙度为Ra0.8时,级效率将下降0.91%。可见通流部分中的导叶片表面粗糙度对机组效率影响极大,必须严格控制。本文通过对隔板汽道粗糙度控制等方面进行技术研究,制定了一系列优化措施,为隔板通流效率的提高奠定了坚实的基础。

5.1粗糙度与级效的公式 5.2 粗糙度对级的总效率影响趋势

一、粗糙度评判标准:

1.质量检测手段:粗糙度检测 外观检查

2.质量检测标准:DB3.16.3 《隔板(喷嘴)焊接及加工设计标准》

DTC/D27M2011150《汽轮机零部件非量化质量特性检验要领书》

3.缺陷定义:

3.1汽道粗糙度超差

3.1.1超高压前5级:单个粗糙度大于Ra0.6μm或超过15%检测点粗糙度介于Ra0.4 ~0.6μm;

3.1.2高压及超高压其余级:单个粗糙度大于Ra0.8μm或超过15%检测点粗糙度介于Ra0.6 ~0.8μm;

3.1.3中压:单个粗糙度大于Ra1.2μm或超过15%检测点粗糙度介于Ra0.8~1.2μm;

3.1.4.低压:末3级单个粗糙度大于Ra3.2μm;其余级单个粗糙度大于Ra1.6μm。

3.2汽道外观超标

3.2.1汽道表面存在铁屑、毛刺、飞边、拉毛、台阶、污物、油污、锈迹、斑点;

3.2.2压痕、拉伤、磕碰、啃刀等伤痕尺寸大于5×5×0.05mm,缺陷数量在100×100范围内大于3个;

3.2.3.局部抛磨深度大于0.05mm,且打磨处粗糙度及纹理与本体相邻处基本一致。

二、质量控制措施

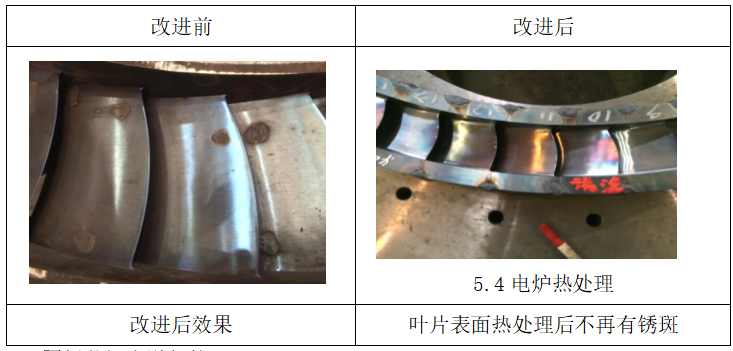

1.制定隔板装焊及热处理时汽道保护技术方案,将隔板焊接过程中焊痘、飞溅及热处理氧化对隔板汽道粗糙度的影响降至最低。

1.1改进热处理方式,避免燃气炉导叶产生水腐蚀、局部严重氧化。

1.2隔板装焊汽道保护

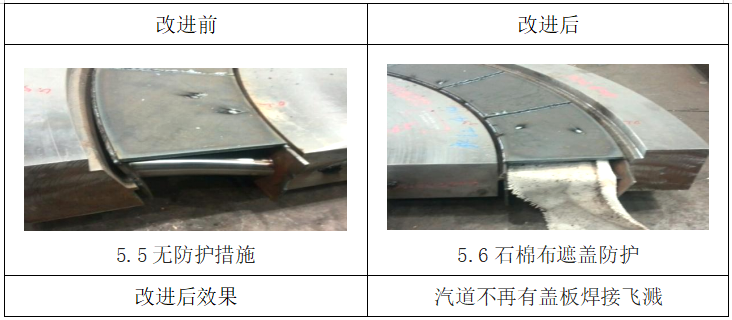

为了防止主焊缝和盖板焊接的过程中防止飞溅等物体污染汽道,产生焊痘或氧化,难以清理。

1.2.1盖板焊前在汽道里面填充石棉布对汽道进行保护。

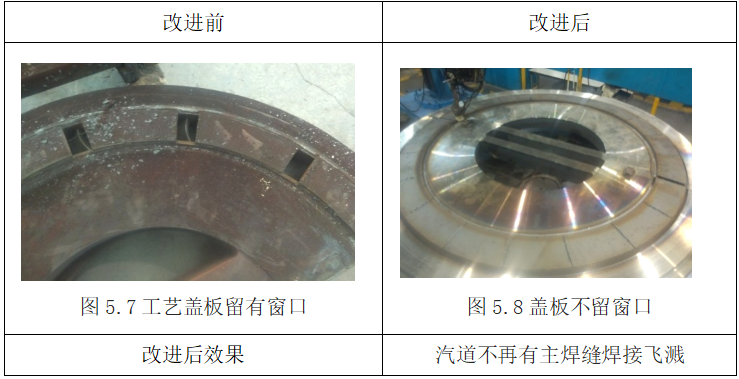

1.2.2改进盖板为整圈不留观察窗口

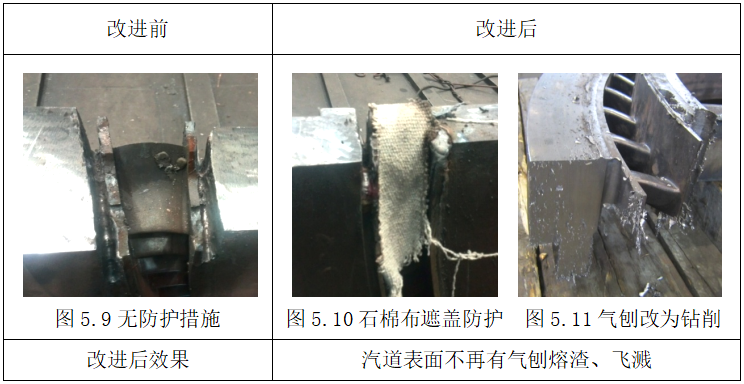

1.2.3改进中分面堆焊方式

2.制定隔板完工汽道粗糙度控制技术方案,确保隔板汽道壁及导叶型线在不被破坏的前提下,隔板汽道粗糙完全满足产品制造要求。

2.1喷砂的工艺和原理

2.1.1喷砂工艺

喷砂工艺是采用压缩空气为动力形成高速喷射束,将喷料等高速喷射到需处理工件表面,使工件外表面的外表发生变化,由于磨料对工件表面的冲击和切削作用,使工件表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度,使工件表面的机械性能得到改善。

2.1.2工作原理

2.1.3吸入式干喷砂机是以压缩空气为动力,通过气流的高速运动在喷枪内形成的负压,将磨料通过输砂管。吸入喷枪并经喷嘴射出,喷射到被加工表面,达到预期的加工目的。在吸入式干喷砂机中,压缩空气既是供料动力,又是加速动力。

图5.12吸入式喷砂原理图

2.1.4压入式干喷砂机是以压缩空气为动力,通过压缩空气在压力罐内建立的工作压力,将磨料通过出砂阀。压入输砂管并经喷嘴射出,喷射到被加工表面达到预期的加工目。在压入式干喷砂机中,压缩空气既是供料动力,又是加速动力

2.2喷砂工艺优化

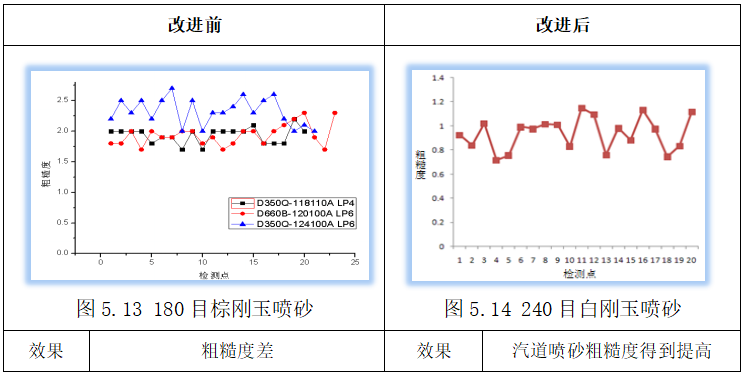

2.2.1更换喷砂磨料材质和粒度

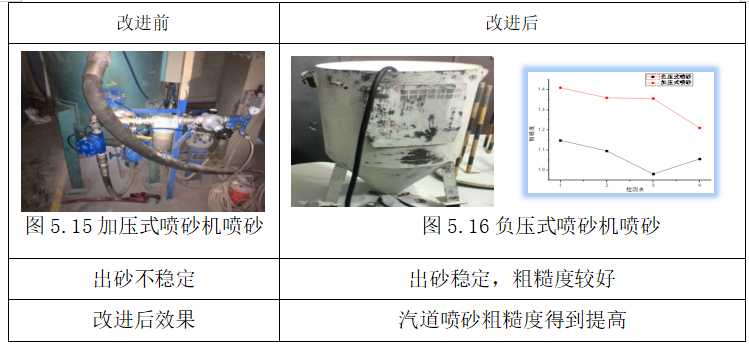

2.2.2更换喷砂设备

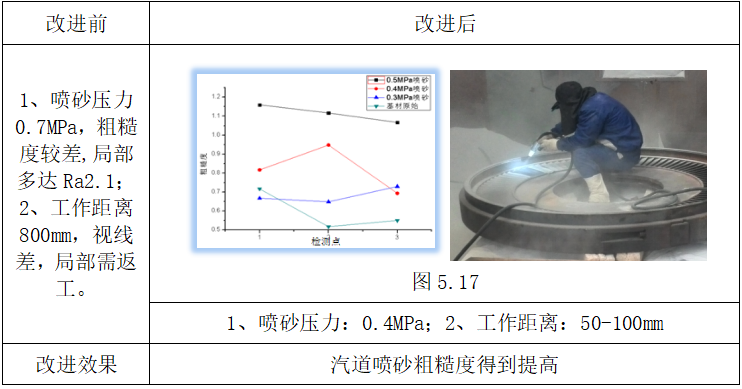

2.2.3优化汽道喷砂参数

2.2.3优化汽道喷砂参数

2.3制定导叶抛磨规范

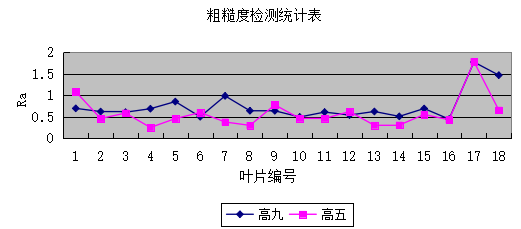

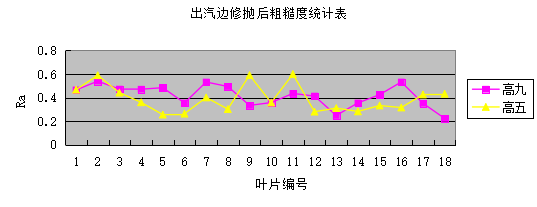

改进前:钳工采用传统的抛磨方式对导叶出汽侧进行抛磨,导叶背弧粗糙度:高压五级隔板为Ra0.295~1.782;高压九级隔板为Ra0.441~1.773,见下粗糙度检测统计表,每付各检测18片导叶。

图5.18

改进后

①抛磨工具:3M砂带和3M百洁布;

图5.19 3M百洁轮 图5.20 3M砂带 图5.21 3M百洁布

②修抛方法:先采用气动工具+3M砂带和百洁轮顺着导叶出汽边进行铲磨去除氧化层,然后使用百洁布手工进行修抛。

图5.22 钳工采用气动工具的抛磨方向

③改进结果:导叶出汽侧背弧粗糙度:高压五级隔板为Ra0.282~0.591;高压九级隔板为Ra0.225~0.533,粗糙度满足设计要求,见下出汽边修抛后粗糙度统计表,每付各检测18片导叶。

图5.23

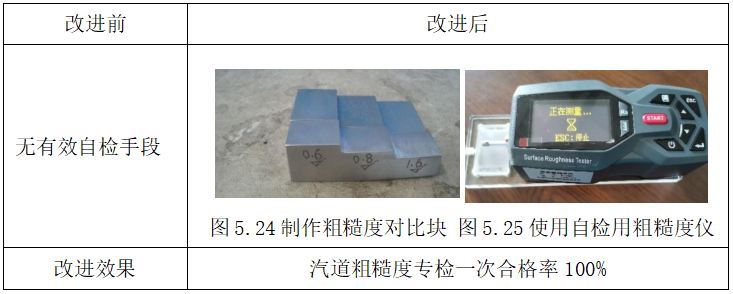

3.制定完工粗糙度检测方案

三、结束语

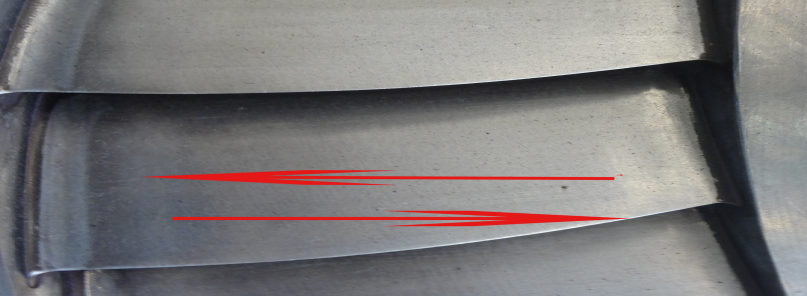

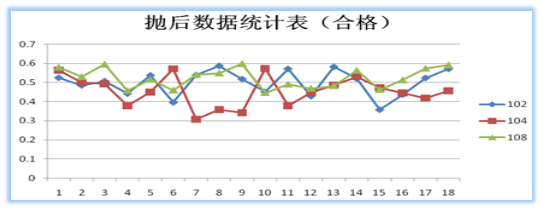

通过以上一系列改进措施的严格执行,由于导叶存在弯曲,单独采用某一种方案均不能使粗糙度满足标准要求,因此我们将其两者结合,在某项目隔板生产中进行效果检查,钳工抛磨的高中压隔板汽道粗糙度和240目白刚玉喷砂的低压隔板汽道粗糙度均达到设计要求,外观也满足表面质量验收标准。

图5.26

四.参考文献:

【1】郭文显,袁军平 喷砂表面处理技术方法 化学工业出版社

【2】王学武 金属表面处理技术 机械工业出版社

【3】顾崇衔.机械制造工艺学[M].西安:陕西科学技术出版社,1981