0 前言:

太行山构造岩浆岩带南北长约700km,东西宽约50~150km,总体呈北北东向延伸,南与秦岭—大别造山带,北与燕山造山带相连,横跨整个华北地台,是我国东部北东向延伸的地壳厚度陡变带、重力异常梯度带,也是我国重要的成矿带,形成了许多大型—超大型金属矿床。整天来看,太行山南段发育的矿床类型简单,规模也偏小,以矽卡岩型铁矿床为主;而北段以分布的矿床类型多样、规模大为特征,以斑岩型铜钼矿床、矽卡岩型铜铁矿床、热液型铅锌金矿床。太行山中生代南北两段成矿差异,可能主要由地球深部动力学背景控制。因此,开展太行山南北两段岩浆活动研究,对于认识成矿差异具有重要的意义。

1太行山中生代岩浆岩空间分布概况

太行山地区分布有大规模侵入岩体,构成了一条宏伟的构造-岩浆岩带。太行山北段深成侵入岩规模宏大,大多沿着深大断裂带侵入构成环状复式岩体,如大河南、涞源、房山、大海坨、赤瓦屋、麻棚岩体等。复式岩体规模大大超过早期岩体和晚期小岩株的总和,环状结构清晰,小的卫星岩体或侵入于主岩体内部,或散布于围岩之中,早期岩体则多呈碎块状散布于主岩体边缘或呈顶垂体产出。岩石类型主要以中酸性岩为主。

相对太行山北段侵入岩,南段侵入岩规模较小、岩石类型较简单,主要集中分布在邯(郸)邢(台)地区、豫北的安(阳)林(县)地区、晋南的平顺及二峰山地区,其中邯邢地区最具有代表性。侵入岩多呈小型岩床、岩盖形式产出,具有浅成—超浅成定位的特点,部分岩体定位与破火山口的塌陷密切相关。岩石类型主要以中基性岩为主。

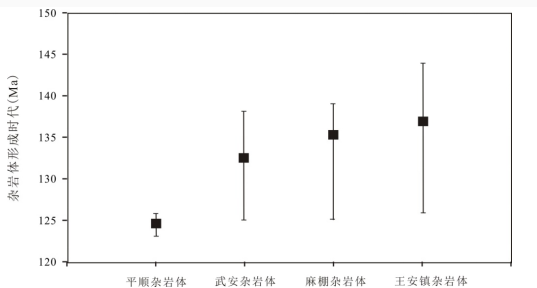

2 典型杂岩体形成时代

平顺杂岩体主要由橄榄角闪辉长岩、角闪闪长岩和闪长岩-二长闪长岩,以及少量石英闪长岩和脉岩组成。最新锆石U-Pb年龄测试结果显示(王春光等,2011),橄榄角闪辉长岩形成于123~125(±1.7)Ma,闪长岩形成于125±2.3Ma,显示平顺杂岩体形成时间间隔较短(123~125Ma)。

武安杂岩体主要由二长闪长岩、闪长岩、二长岩、角闪正长岩、石英二长岩等组成,其中二长闪长岩分布最为广泛。最新锆石U-Pb年龄测试结果显示(eg.,徐文良等,2009;周凌和陈斌,2005;Shen et al., 2013;本文),符山二长闪长岩形成于137±4Ma;角闪闪长岩-闪长岩形成于125~126(±1.1)Ma;洪山正长岩形成于135±2.7Ma;武安闪长玢岩形成于135~136(±4)Ma,显示武安杂岩体形成时间持续时间较长(125~137Ma)。

麻棚杂岩体主要由花岗岩类岩体和花岗斑岩、花岗闪长岩、闪长玢岩和石英闪长玢岩等脉岩组成。最新锆石U-Pb年龄测试结果显示(刘小斌,2009):石英闪长玢岩脉形成于129~136(±1.4);麻棚花岗类岩体形成于125~136(±1.4)Ma,花岗斑岩脉形成于136Ma,显示麻棚杂岩体形成时间持续较长的特点(125~136Ma)。

王安镇杂岩体主要由各类次火山岩(流纹斑岩、闪长玢岩)、辉长岩、斜长角闪岩、花岗闪长岩、斑状黑云角闪二长花岗岩、石英闪长岩、黑云二长花岗岩、花岗岩和花岗正长岩等,以及各种脉岩(辉绿岩、闪长岩脉、煌斑岩脉、正长岩脉等)组成。最新锆石U-Pb年龄测试结果显示(陈斌等, 2009;陈智超,2007;Gao et al., 2012):大湾安山玢岩和流纹斑岩分别形成于141.7~143(±2)Ma和139.7 Ma;辉长岩、辉长闪长岩形成于138~139Ma;花岗类岩体形成于126~129Ma,显示王安镇杂岩体形成时间持续最长(126~141Ma)的特征。

在图1中不难看出,太行山北段王安镇地区岩浆活动时间最早,~140Ma形成次火山安山玢岩和流纹斑岩,紧接着形成了基性岩;随后在~135Ma,太行山北段王安镇、麻棚等地区以及太行山南段符山地区形成各类脉岩、正长岩、闪长岩等;在~125Ma,太行山整个地区形成了大规模的岩浆活动,在太行山北段和符山地区形成了大规模闪长岩—花岗岩,而在平顺地区形成了辉长岩—闪长岩。太行山地区的岩浆活动时间显示岩浆活动首先发生在太行山的北段,随着构造的迁移,逐渐向南迁移,并在~125Ma整个太行山地区岩浆活动达到了峰期,之后逐渐趋于平静。这一特征与太行山北段地区整体较南段抬升程度高、剥蚀程度深相吻合。

图1 太行山地区典型杂岩体形成时代(Ma)

3 典型杂岩体的源区

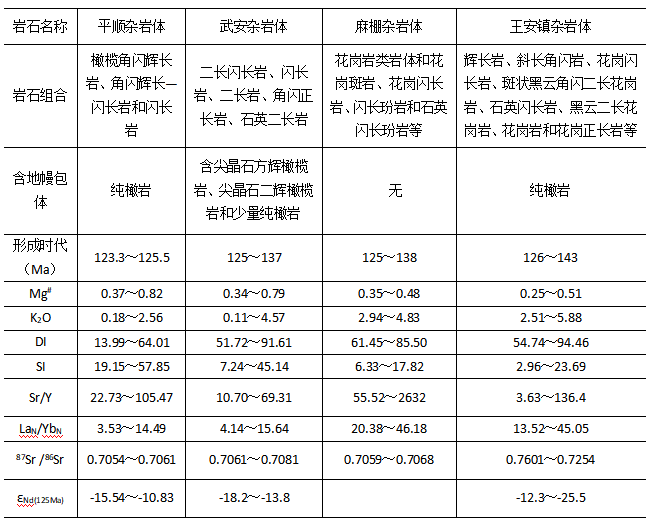

平顺杂岩体 SiO2含量介于42.82%~63.54%之间,以高Mg#,富Na,高Sr、Cr、Ni,以及富集LILE、LREE,亏损HFSE、HREE为特点。206Pb/204Pb= 17.241~18.722, 207Pb/204Pb=15.363~15.612,208Pb/204Pb=37.374~38.724,ISr=0.7041~0.7060、87Sr/86Sr=0.7054~0.7068、εNd(125Ma)=-15.54~-10.83,表明岩浆具有壳幔双重属性。结合辉长岩中纯橄岩地幔包体已有的研究成果,认为辉长岩是由富硅流体交代的亏损地幔橄榄岩经低程度部分熔融形成;高Mg闪长岩起源于下地壳部分熔融,并与一定规模的幔源岩浆发生混合;角闪辉长-闪长岩形成于辉长质岩浆与高Mg 闪长质岩浆的混合作用(表1)。

武安杂岩体SiO2=54.05%~68.81%,Al2O3=13.46%~18.89%、MgO=0.78%~9.01%、Fe2O3=1.09%~8.02%、CaO=1.34%~9.78%、Cr=3.30~133.00×10-6和Ni=2.02~29.80×10-6,富集大离子亲石元素(Rb、Sr、Ba、K)和LREE,亏损高场强元素(Nb、Ta、U、Ti),具有低Y(7.20~35.67ppm)和Yb(0.93~3.56ppm),及高Sr(133~1401ppm)和Sr/Y比值(8.47~69.31),以及微弱的正Eu异常,ISr(135Ma)=0.70584-0.70762、87Sr/86Sr=0.7061~0.7081、εNd(135Ma)=-13.8~-18.2,(206Pb/204Pb)i=16.634~17.496,(207Pb/204Pb)i=15.283~15.438,(208Pb/204Pb)i=36.755~38.024,表明岩浆具有壳幔双重属性(表1)。结合高镁闪长岩中地幔包体研究成果,认为高Mg武安杂岩体可能是拆沉下地壳部分熔融的岩浆在上升过程中与亏损地幔橄榄岩相互作用的产物。

麻棚岩体 SiO2含量介于56.54%~68.81%之间,以高Sr/Y、La/Yb,以及富集LILE、LREE,亏损HFSE、HREE为特点(表1)。认为麻棚杂岩体起源于富集地幔,并受到壳源岩浆的混合,这与前人研究成果相吻合(陈智超等,2007)。

王安镇流纹岩SiO2=62.07~73.33%、MgO=0.22~1.12%,以高硅、高碱,低MgO、Cr、Ni、Eu和Sr为特征。ISr(130Ma)=0.7079-0.7116、87Sr/86Sr=0.7136~0.7254、εNd(130Ma)=-16.6~-25.5;(206Pb/204Pb)i=16.759~17.690、(207Pb/204Pb)i=15.284~15.506、(208Pb/204Pb)i=36.944~38.126,表明岩浆起源于地壳,并有少量幔源物质的注入。

龙门沟基性岩体整体具有高Mg#和Cr、Ni、Sr、Ba含量,以及高εNd特征,显示岩浆起源于地幔,结合橄榄辉长辉绿岩中捕获亏损地幔纯橄岩包体的特征,进一步限制了基性杂岩体起源于亏损地幔。然而,龙门沟基性杂岩体Sr-Nd-Pb同位素组成特征显示有一定下地壳物质的加入。这种兼具有地幔和地壳双重属性的岩石成因可能是:幔源岩浆与下地壳部分熔融的岩浆的混合,但混合是在源区或是在上升过程中还不能确定。

王安镇岩体中酸性岩具有低Y(7.36~22.21ppm)和Yb(0.96~2.04ppm),及高Sr(373.00~821.30ppm)和Sr/Y比值(17.79~83.51),富集LREE,亏损HREE,及Eu异常不明显的特征(表1),这与来自于岛弧的埃达克岩和TTG岩石相似。结合高亏损地幔包体和基性岩体的研究成果,认为中酸性岩浆形成于:古老下地壳物质(TTG为主)在玄武质岩浆底侵烘烤作用下,发生部分熔融而形成花岗质岩浆,花岗质岩浆与经过充分分已演化的基性岩浆发生不同比例的混合作用而形成混浆,混浆在发生一定程度的分离结晶作用,从而形成中酸性岩类。这可以很好解释王安镇中酸性岩体具有高Sr、Ba,低Y以及强烈富集轻稀土而亏损重稀土的特征。

表1 太行山地区典型杂岩体岩石类型和地球化学特征表

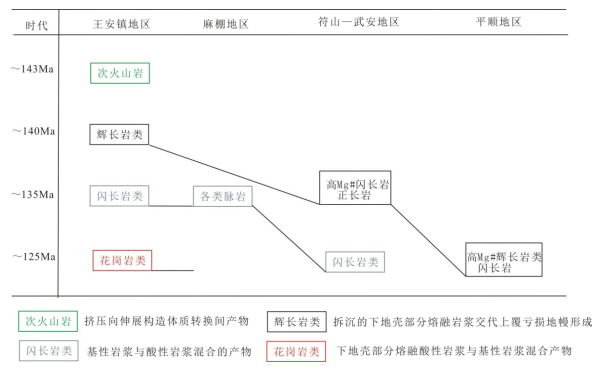

4. 岩浆岩序列建立

从上述分析可知,太行山地区在135~125Ma岩石圈地幔为亏损地幔,受华北东部大规模下地壳拆沉作用的影响,太行山北段最早~140Ma下地壳发生拆沉作用(图2),形成了起源于拆沉下地壳部分熔融岩浆,之后交代上覆亏损岩石圈地幔(纯橄岩),形成高Mg#辉长岩;约在135Ma随着下地壳拆沉作用的持续,太行山中段下地壳也发生了拆沉作用,形成了一些高Mg#闪长岩(捕获二辉橄榄岩地幔包体);约在125Ma,太行山南段下地壳也发生拆沉作用,形成高Mg#辉长岩,并捕获了纯橄岩地幔。在这一过程中,太行山整个地区形成了大规模岩浆活动,形成规模较大中(基)酸性岩浆岩带,并伴随大规模成矿。因此,我们初步认为控制华北东部地区岩浆活动和成矿作用的主要作用为岩石圈拆沉作用,其拆沉过程不可能是一次性完成,应该是多阶段不断持续拆沉的过程,其中软流圈的热侵蚀作用可能也起了很重要的作用,其拆沉的方向整体为由东向西,由北向南,拆沉的主要驱动力可能是古太平洋和古亚洲洋的俯冲作用。

图2 太行山地区中生代典型岩浆岩序列简图

5. 结论

太行山南北两段成岩作用主要存在差异表现为:南段岩浆活动(123~137Ma)和持续时间明显晚于北段(125~143Ma);南段岩浆岩主要为中-基性岩,而北段主要为中-酸性岩;南段岩浆岩出露规模明显小于北段;早白垩世南段地幔岩石组成主要为方辉橄榄岩、二辉橄榄岩和少量的受改造的纯橄岩,而北段为高亏损的纯橄岩。

参考文献:

[1]陈斌, 贺敬博, 马星华. 北太行山燕山期中酸性岩体中暗色包体的成因:岩石学、地球化学和锆石Hf-O同位素证据.2009, 39(7):922-934.

[2]陈智超, 陈斌, 田伟. 太行山北段中生代岩基及其包体锆石U-Pb年代学和Hf同位素性质及其地质意义. 岩石学报, 2007, 23(2):296-305.

[3]Gao YF, Santosh M, Hou ZQ, et al. High Sr/Y magmas generated through crystal fractionation: evidence from mesozoic volcanic roks in the northern Taihang orogeny, North China Craton. 2012, 152-168.

[4]刘小滨. 太行山中段麻棚岩体成因矿物学及其与成矿的关系. 中国地质大学(北京)硕士学位论文, 2009, 1-70.

[5]Shen J F, Santosh M, Li S R, et al. The Beiminghe skarn iron deposit, eastern China: Geochronology, isotope geochemistry and implications for the destruction of the North China Craton. Lithos, 2013, 156-159: 218-229.

[6]王春光, 许文良, 王枫, 等. 太行山南段西安里早白垩世角闪辉长岩的成因:锆石U-Pb年龄、Hf同位素和岩石地球化学证据. 地球科学—中国地质大学学报, 2010, 36(3): 431-442.

[7]许文良, 杨德彬, 裴福萍, 等. 太行山南段符山高镁闪长岩的成岩—拆沉陆壳物质熔融的熔体与地幔橄榄岩反应的结果. 岩石学报, 2009a, 25(8): 1947-1960.

[8]周凌, 陈斌. 南太行洪山正长岩体的成因和意义:锆石SHRIMP年代学、化学成分和Sr-Nd同位素特征. 自然科学进展, 2005, 15(11): 1357-1364.