0引 言

随着煤炭浅部资源的不断开发,煤炭深部开采技术已逐渐成为我国煤炭资源开采的主要研究方向之一,深部开采伴随的高地应力问题容易造成工作面顶板压力积聚严重,进而导致工作面顶板局部冒顶,严重危及矿井安全生产[1-3]。对此,我国部分学者针对深部开采的钻孔卸压技术作出研究:杨胜江[4]提出施工爆破钻孔,可以人为制造构造裂隙,阻挡由于工作面推进产生的超前支承压力的传递过程,有效降低工作面顶板支承压力的积聚;王猛[5]通过分析深部巷道钻孔卸压弱化变形特征,建立卸压巷道蠕变力学模型,研究出不同卸压程度下的巷道围岩蠕变规律;贾传洋[6]采用PFC颗粒流试验对不同参数影响下的卸压钻孔破坏形态进行分析,认为钻孔裂隙发育效果与钻孔直径呈正相关。

黄陵一号煤矿回采的620工作面顶板压力积聚明显,尤其是回风巷端头支架位置,压力积聚容易造成顶板局部冒顶事故,严重危及矿井安全生产。因此,对620工作面实施卸压措施以释放顶板压力,降低工作面顶板局部冒顶风险已成为黄陵一号矿亟待解决的问题之一。

1工程背景

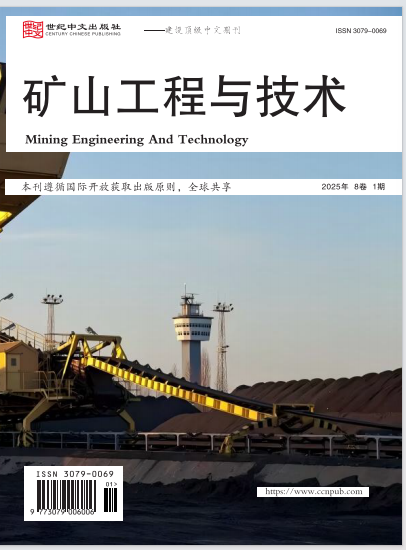

黄陵一号矿620工作面主采2#煤层,煤层平均厚度2.1m。工作面于六盘区西翼,地面标高+1139~+1330m,底板标高+816~+856m,平均埋深400m,工作面宽度235m,可采长度2267m。工作面老顶为均厚为11.8m的粉砂岩,直接顶为均厚8.7m的细粒砂岩,直接底为均厚2.8m的泥岩。620工作面顶底板钻孔柱状图如图1所示。

图1 620工作面顶底板柱状图

2工作面端头冒顶原因分析

随着工作面的回采,顶板超前支承压力发生动态变化。液压支架的推移造成工作面顶板支承压力发生变化,此时,顶板长时间的高应力状态,会使煤岩层出现应力“疲惫”现象,尤其是回采巷道端头支架位置,此时,该位置的煤岩体发生蠕变,并逐步进入弹塑性状态,此时顶板的支撑作用大幅减弱,顶板下沉量增大,即容易造成工作面端头局部冒顶事故。

620工作面目前两端头顶板压力积聚明显,使得工作面端头顶板处出现漏矸现象,仅通过加强支护方式难以有效降低顶板漏矸风险,因此,采取一种适用于黄陵一号矿620工作面的端头顶板卸压措施对该矿井安全生产具有重要意义。

3数值模拟分析

3.1模型建立

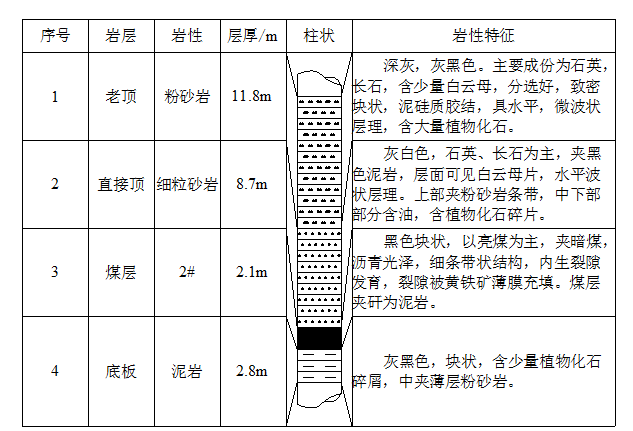

数值模拟采用MIDAS-FLAC3D联合运算,采用MIDAS前处理软件进行建模,FLAC3D数值模拟软件运算,拟建立长×宽×高为500m×100m×50m的模型,模型共计126688个节点,103850个单元,数值模拟模型图如图2所示。

(a)钻孔16mm (b)钻孔24mm

(c)钻孔30mm (d)钻孔36mm

图2 数值模拟模型设计图

3.2模拟方案

1)根据现场施工难易程度考虑,设计钻孔直径分别为18mm、24mm、30mm、36mm的数值模型,模拟不同钻孔直径下的围岩应力计算结果。

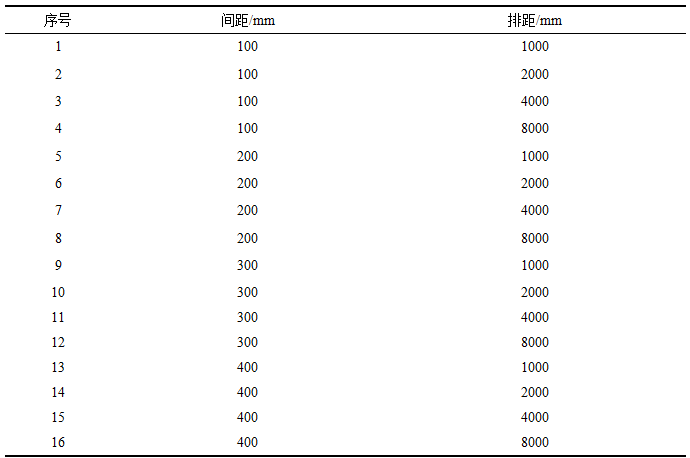

2)进一步根据不同的钻孔间排距,确定最终的卸压钻孔设计方案。间排距模拟方案如表1所示。

表1 不同间排距设计方案表

3.3数值模拟结果分析

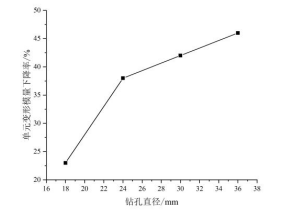

3.3.1钻孔直径

根据设计方案进行数值模拟,钻孔直径与单元变形模量下降率关系曲线图如图3所示。由图3可知,钻孔直径分别为18mm、24mm、30mm、36mm时,单元变形模量下降率分别为23%、38%、42%、46%。分析发现,随着钻孔直径的不断增大,单元变形模量下降率也同步上升,钻孔直径由18mm增加至24mm时,单元变形模量下降率大幅上升,为15%,随后随着钻孔直径进一步增大,变形模量下降率增大趋势减缓。由于钻孔直径的增大,可能导致顶板上部煤岩体破碎程度增加,因此,钻孔直径既需要有效保证卸压效果,又不能使顶板上方煤岩体破碎程度过高,因此,初步确定采用直径为24mm的钻孔进行施工。

图3 钻孔直径与单元变形模量下降率关系曲线图

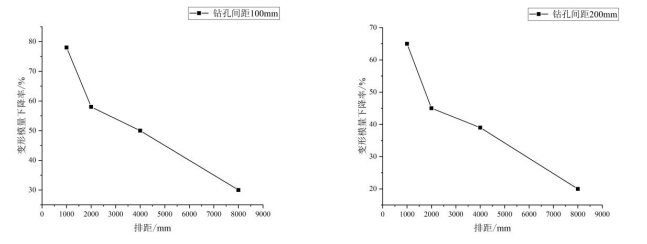

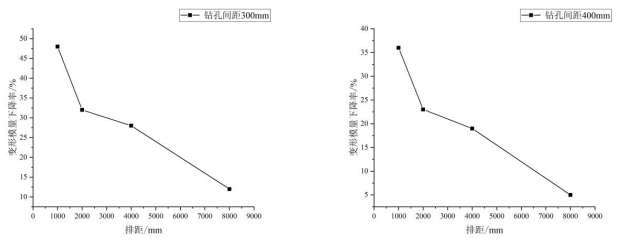

3.1.2钻孔间排距

钻孔间排距与单元变形模量关系曲线图如图4所示。由图4(a)可知,随着钻孔排距的不断增大,单元变形模量下降率也随之下降,排距分别为1000mm、2000mm、4000mm及8000mm时,变形模量下降率分别为78%、58%、50%及30%,变形模量下降率在排距由1000mm增加至2000mm时最明显,随后排距增加,变形模量下降率趋势减弱。钻孔间距200mm、300mm、400mm的单元变形模量下降率规律与100mm类似。

综合分析,钻孔间距较小可能会导致临近钻孔附近煤岩体破碎程度上升,钻孔排距超过2000mm后,单元变形量下降率也有所减弱,因此初步确定,合理的钻孔间排距为300mm×2000mm。

(a)间距100mm (b)间距200mm

(c)间距300mm (d)间距400mm

图4 钻孔间排距与单元变形模量下降率曲线图

4现场应用

4.1施工方案

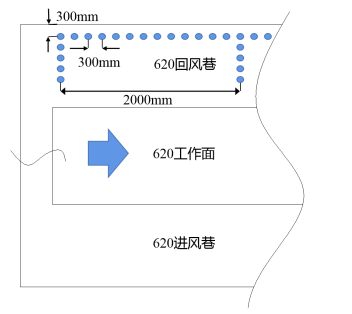

根据理论分析与数值模拟计算结果,初步设计采用钻孔卸压方式释放工作面端头顶板压力,设计卸压钻孔尺寸为钻孔直径24mm,钻孔间排距300mm×2000mm。考虑现场施工难易程度,在距顺槽边缘300mm位置施工钻孔。施工示意图如图5所示。

图5 施工卸压孔示意图

4.2应用效果

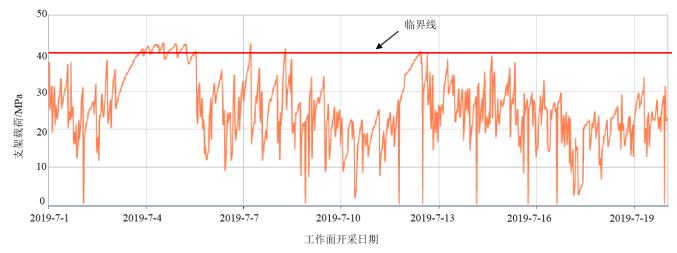

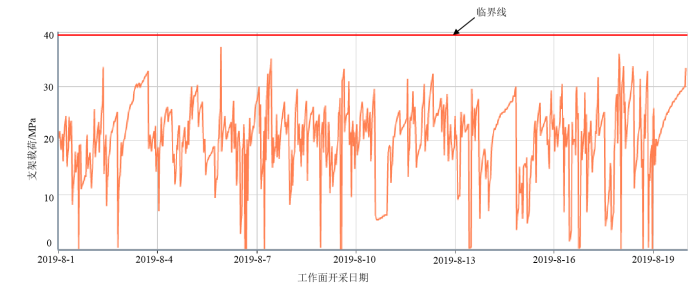

通过在620工作面回风巷端头支架位置施工卸压钻孔,工作面端头顶板卸压效果明显,通过监测620工作面靠近端头侧的第160#支架采取卸压措施前后的支护阻力,反演工作面端头顶板应力积聚情况,施工前后160#支架监测数据如图6所示。

(a)采取措施前

(b)采取措施后

图6 采取卸压措施前后160#支架矿压监测数据图

由图6(a)可知,采取卸压措施前,以支架载荷40MPa为例,累计共出现支架大幅承载4次,支架承载较大,可以认为此时顶板压力积聚程度明显;由图6(b)可知,采取卸压措施后,160#支架在累计监测的19天内,均未超过承载临界值,由此可以推断,采取钻孔卸压措施有效解决了620工作面端头顶板压力过大的问题,监测期间,也未发生顶板漏矸等局部冒顶现象,卸压效果显著,保证了620工作面的安全回采,对矿井安全生产具有重要意义。

5结论

(1)采用数值模拟方法,对黄陵一号矿620工作面超前顶板设计卸压方案,数值模拟结果显示,随着钻孔孔径的不断增大,卸压效果逐渐明显,考虑实际施工条件,确定实施的卸压钻孔参数为孔径24mm,间排距300mm×2000mm。

(2)通过在620工作面回风巷施工钻孔卸压,根据620工作面160#支架支架载荷数据结果显示,施工钻孔卸压措施后,在累计监测的19天内,顶板压力均未超过40MPa的临界值,卸压效果明显,监测期间未发生顶板漏矸等局部冒顶现象,保证了620工作面的安全回采。

参考文献

[1] 刘红岗,贺永年,徐金海,等.深井煤巷钻孔卸压技术的数值模拟与工业试验[J].煤炭学报,2007(01):33-37.

[2] 林柏泉,杨威,吴海进,等.影响割缝钻孔卸压效果因素的数值分析[J].中国矿业大学学报,2010,39(02):153-157.

[3] 王猛,王襄禹,肖同强.深部巷道钻孔卸压机理及关键参数确定方法与应用[J].煤炭学报,2017,42(5):1138-1145.

[4] 杨胜江,李正杰,娄金福.深孔爆破构造裂隙卸压技术研究[J].煤炭科学技术,2015,43(7):55-59.

[5] 王猛,郑冬杰,王襄禹,等.深部巷道钻孔卸压围岩弱化变形特征与蠕变控制[J].采矿与安全工程学报,2019,36(03):437-445.

[6] 贾传洋,蒋宇静,张学朋,等.大直径钻孔卸压机理室内及数值试验研究[J].岩土工程学报,2017,39(06):1115-1122.

作者简介:阎鑫(1984—),男,汉族,河南洛阳人,本科,毕业于西安交通大学,助理工程师,陕西陕煤黄陵矿业公司一号煤矿综采三队队长,主要从事煤矿安全生产管理工作。