1、概况

工作面北部为1煤组未动用区,上距4-1煤层平均80.6m,下距太原组1灰16.5~22.1m,平均18.8m。主要回采1上煤,煤厚2.8~8.7m,平均采高定为4.4m,可采走向长平均605.5m,平均倾向长150m(平距),可采斜面积91469m2。

工作面采用ZZ9200/24/50型液压支架,工作面最大控顶距5190mm、工作面最小控顶距4390mm,移架步距800mm。该面顶板属Ⅰ类围岩,采用全部垮落法管理顶板,采空区顶板随支架前移自行垮落充填采空区。

2、矿压监测目的

1)掌握工作面综采液压支架和两巷超前支护单体液压支柱的支护状态及质量,促施工单位整改不合格工程,及时消除安全隐患。

2)通过观测工作面以及风机巷超前支护区域顶板压力变化情况,分析总结工作面来压规律,及时进行初次和周期来压预报,科学指导工作面采取针对性的顶板安全管理措施,确保顶板管理安全。

3)监测风、机巷两帮收敛位移情况,总结工作面采动超前影响规律,对围岩稳定性及超前支护可靠性进行评价,对局部不稳定巷道采取可靠的加强支护措施,确保工作面回采期间风、机巷顶板支护完好。分析采动超前影响的距离、强度,为相关部门、领导调整回采中超前支护范围提供依据。

4)对选取的工作面顶板支护方式、支架选型和支护密度选取进行验证

3、监测方法

1)工作面每10台支架安装一个KBJ60Ⅲ型数字压力计不间断观测顶板压力变化情况。

2)风、机巷超前支护范围内各安装2台KBJ60Ⅲ型数字压力计,观测超前支护范围内顶板压力变化情况,两压力计间距不小于5m。

3)对风、机巷掘进期间安设的YW300型顶板离层监测仪进行定期观测:上、下出口100m范围内的顶板离层仪每天观测一次,其余的每周观测一次。

4)工作面回采前,风、机巷距切眼100m范围内采用十字布点法每隔20m布置1组帮部位移监测点,以后每100m布置1组帮部位移监测点。按巷高、巷宽记录数据,工作面回采后,风、机巷距切眼100m范围内观测频度每天不少于一次,距切眼100m范围外每周观测一次,必须在观测后12h以内将观测数据报矿压组。

5)使用单体支柱检查仪动态抽查工作面两巷超前支护单体支柱初撑力,每次抽查数目不少于10根。

4、监测数据

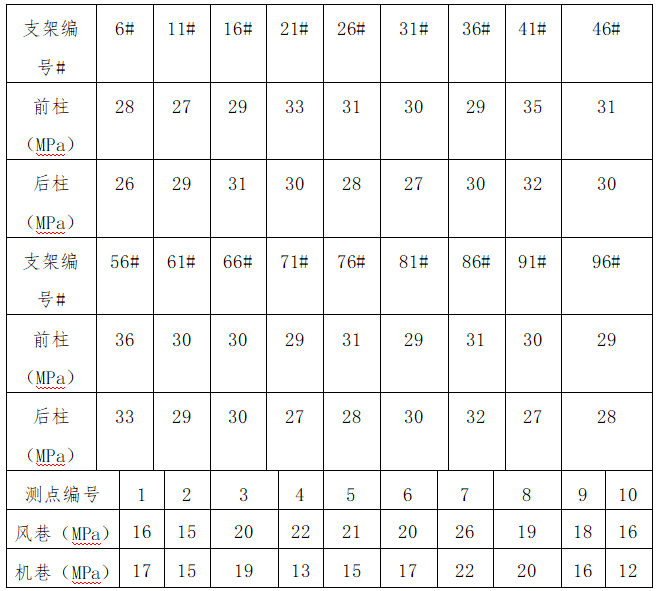

1)工作面支架及两巷单体液压支柱初撑力

表4-1:工作面支架及两巷单体初撑力监测情况表

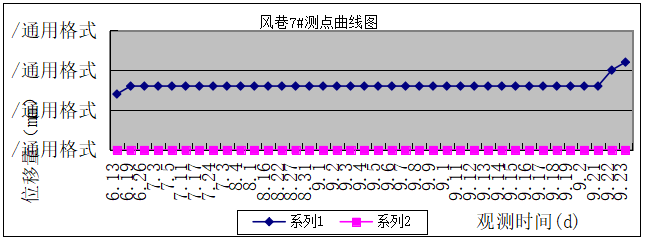

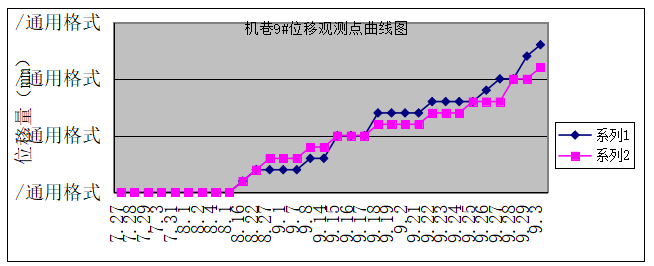

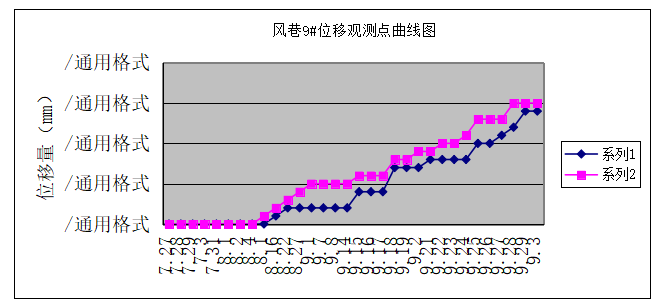

2)风、机巷部分矿压监测点变化曲

风巷7#顶板离层监测点,锚固区外、内离层量分别为11mm、0mm;机巷3#顶板离层监测点,锚固区外、内离层量分别为19mm、10mm。附近顶板不稳定。

机巷9#矿压位移监测点,工作面回采后,该点随巷道巷道回采位移量递增至130mm、110mm;风巷9#矿压监测点,工作面回采后,该点随巷道巷道回采位移量逐渐增大至140mm、150mm。监测图表显示:风、机巷两帮位移收敛值及顶底移近量变化明显,风、机巷位移变化明显。随回采推进,巷帮破坏会越来越严重,围岩变化量明显,位移量增大,巷道断面明显收敛加大,将表现为机巷超前支护段压力大;局部巷道位移明显。

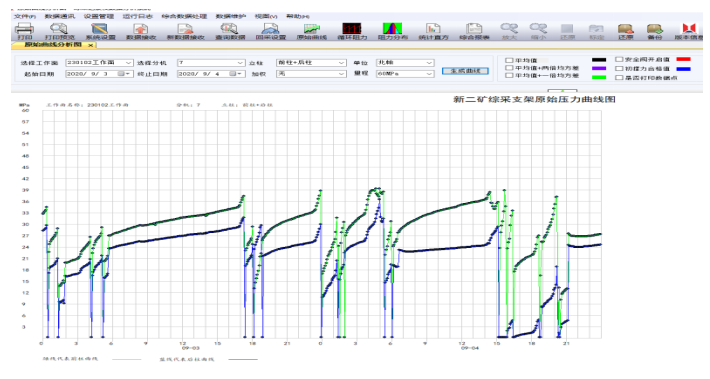

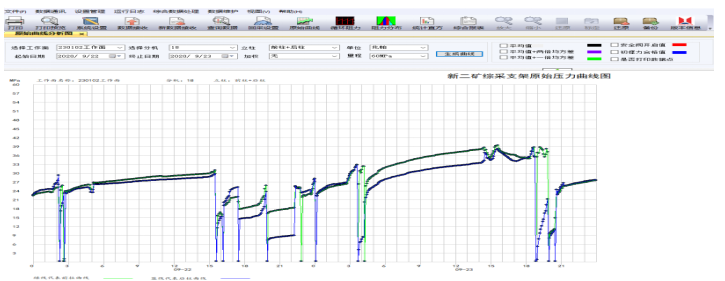

6.周期来压曲线

工作面7#(36#架)数字压力分机周期来压临压曲线

工作面18#(91#架)数字压力分机周期来压临压曲线

7.结论

1)工作面老顶初次垮落歩距39m(不含切眼),初次来压持续影响工作面2个圆班。来压时主要表现为工作面下部支架和机巷超前支护单体载荷明显增大,老塘瓦斯涌出量变化不大,现场实测液压支架最大载荷7246.2KN,占额定工作阻力78.77%,说明支架选型能够满足安全生产要求。

2)平均周期来压步距约16m,来压时工作面液压支架工作阻力增阻显现较明显,工作阻力实测最大值小于支架额定工作阻力。

3)液压支架初撑力实测平均最大2640kNΠ架,最小1641kNΠ架,平均初撑力2200kNΠ架,占额定初撑力的52.5%,初撑力低于要求。

4)通过对顶板离层量等数据的观测发现。当顶底板移近量距离工作面25m左右时,就会出现离层、位移的现象;当距离工作面15m左右时,位移速度会逐渐加大。这就表明,工作人员需要进一步加强支护。两巷采动超前影响范围一般为15m~25m,采动超前应力峰值位于前方4~6m。

5)采动超前影响范围、强度受推进速度、液压支架初撑力、两巷超前支护长度、两巷超前支护强度、巷道围岩性质、地质构造等因素影响。

8.管控措施

1)液压支架初撑力低,加强液压支架初撑力管理。

2)支架顶梁接顶要严实,控制好采高、支架端面距和支架错差,煤壁侧注水时要做好防护,全封闭管理顶板,防止片冒。

3)根据风、机巷采动超前影响范围及时调整超前支护长度,保证支护效果。

参考文献

[1]陈伟强.五沟煤矿三采区10煤首采工作面矿压显现规律研究[J].科技创新与应用,2015(02):8-9.

[2] 程书航. 澄合二矿综采工作面矿压规律研究[D].西安科技大学,2011.

[3] 裴松.综采工作面推进速率与矿压显现关系的研究[D].中国矿业大学,2015.