1 前言

黄茶是我国特有的茶类,按鲜叶老嫩芽叶大小分为黄芽茶、黄小茶、黄大茶[1]。黄茶制造的典型工艺流程是:杀青-闷黄-干燥[2]。其中闷黄是形成黄茶品质的关键工序。岳阳是中国黄茶之乡,代表品种有君山银针(黄芽茶),北港毛尖(黄小茶),属于名优春茶。而对于夏秋季茶叶,生产企业普遍认为品质差,加工难度大,导致利用率低。但研究表明,黄茶在加工过程中苦涩味物质得到降解使滋味趋于醇和,品质能得到有效的改善,夏秋季茶叶如果工艺得当,可以生产出较为优质的黄大茶[3]。笔者所在的项目团队利用黄茶闷黄设备探究黄大茶的闷黄技术参数,通过试验筛选工艺方案,确定适合黄大茶加工的机械闷黄工艺参数。

2 材料与方法

2.1试验材料与设备

鲜叶品种:槠叶齐。采摘标准:1芽3、4叶。采摘地点:岳阳县黄沙街茶场。

试验设备:6CST110滚筒杀青机、多层输送带箱式茶叶闷黄机2台、6CR65茶叶揉捻机、6CHBZ-20翻板烘干机。

多层输送带箱式茶叶闷黄机为专业茶叶闷黄设备,能精准控制闷黄温湿度,适时进行茶叶翻堆和气体循环控制。

2.2试验方法

以黄茶加工技术标准(GB/T 39592-2020)中多叶型黄茶二次闷黄加工工艺为基础,探究岳阳黄大茶机械闷黄工艺参数。基础工艺流程:鲜叶摊放→杀青→初闷→揉捻→初烘→复闷→干燥→毛茶。影响黄茶闷黄效果的主要参数是茶叶含水率、闷黄时间和环境温度[4]。本实验设置9个不同处理,除所设处理环节以外,其它工艺环节按常规方法进行,所有设备和参数相同。根据机械闷黄生产经验,设定基础闷黄参数(处理1)。

2.2.1基础闷黄参数处理

处理1:鲜叶摊放→杀青→初闷50℃、2小时→揉捻→初烘→复闷40℃、4小时→干燥→毛茶

2.2.2初闷时间对比试验

处理2:鲜叶摊放→杀青→初闷50℃(1小时)→揉捻→初烘→复闷40℃、4小时→干燥→毛茶

处理3:鲜叶摊放→杀青→初闷50℃(3小时)→揉捻→初烘→复闷40℃、4小时→干燥→毛茶

2.2.3复闷时间对比试验

处理4:鲜叶摊放→杀青→初闷50℃、2小时→揉捻→初烘→复闷40℃(3小时)→干燥→毛茶

处理5:鲜叶摊放→杀青→初闷50℃、2小时→揉捻→初烘→复闷40℃(5小时)→干燥→毛茶

2.2.4初闷温度对比试验

处理6:鲜叶摊放→杀青→初闷(40℃)2小时→揉捻→初烘→复闷40℃、4小时→干燥→毛茶

处理7:鲜叶摊放→杀青→初闷(60℃)2小时→揉捻→初烘→复闷40℃、4小时→干燥→毛茶

2.2.5复闷温度对比试验

处理8:鲜叶摊放→杀青→初闷50℃、2小时→揉捻→初烘→复闷(30℃)4小时→干燥→毛茶

处理9:鲜叶摊放→杀青→初闷50℃、2小时→揉捻→初烘→复闷(50℃)4小时→干燥→毛茶

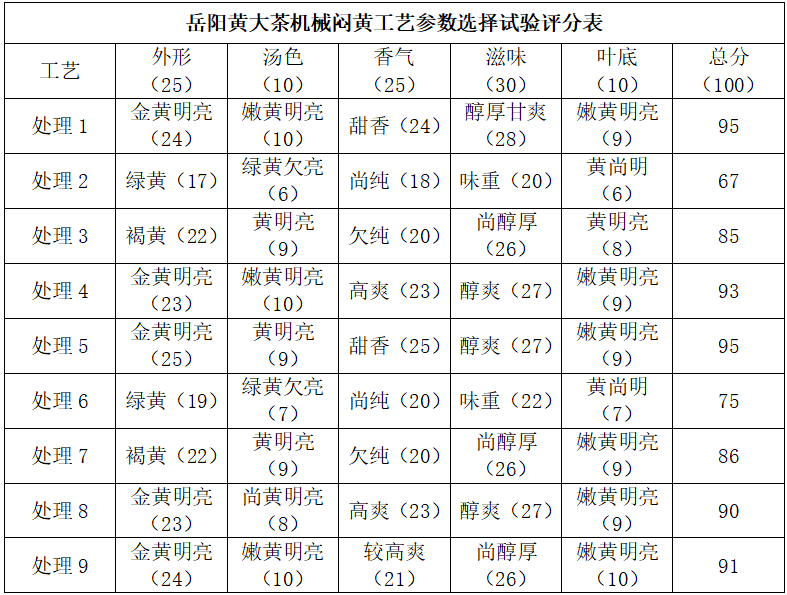

3 品质评定

采用感官评审方法,由多名专业评茶师对外形、香气、汤色、滋味、叶底进行点评,下表列出了各处理品质不同之处,并给出相应的评分。

4 分析与结论

4.1 品质分析

从总体评分上看,处理1、5品质最优,处理2、6品质较差。处理1和处理5品质相同,但处理1的生产效率更高一点。

处理2、3与处理1相比较,处理2因初闷时间较短,闷黄不充分,外观偏绿,汤色绿黄欠亮,涩味较重。处理3因初闷时间较长,闷黄有点偏过,外观偏褐色,香气熟闷。

处理4、5与处理1相比较,品质无太大差别。

处理6、7与处理1相比较,处理6因初闷温度较低,品质与处理2类似。处理7初闷温度较高,品质与处理3类似。

处理8、9与处理1相比较,品质略有下降。

4.2 结论

处理2、3、6、7对品质的影响较大,而处理4、5、8、9对品质的影响较小,证明初闷工艺对品质影响大于复闷工艺。初闷是在杀青后趁热堆闷,茶叶含水量大、温度高,湿热作用明显,是促成茶叶黄变的主要原因。复闷是在初烘后进行,由于含水量下降,湿热作用放缓,黄变速度明显减慢,但适当的增加复闷时间,有利于香气的形成。处理5因复闷时间长,香气最佳,但复闷时间长一定程度上会降低生产效率。

黄茶品质的形成是各闷黄因素共同作用的结果,处理2、3与处理6、7品质相近,证明在试验处理的初闷时间和初闷温度范围内,增加初闷时间和提高初闷的温度在一定程度上是可以相互替代的。所以在工艺选择上为了提高生产效率,在保证品质条件下,适当的提高闷黄温度,能使闷黄时间缩短。

5 展望

目前,岳阳黄茶的研究主要是针对君山银针,而对于岳阳黄大茶的研究较少,笔者认为黄大茶是岳阳黄茶产业化发展的突破口。一是君山银针采摘标准比较高,需人工采摘,劳动强度大,而黄大茶以夏秋季茶叶做原材料,采摘标准低,适合机械化采摘[5]。二是君山银针加工工艺复杂,机械化、连续化生产难度大,而黄大茶加工工艺比较稳定,机械化、连续化生产难度相对要小很多。三是君山银针的地域特点明显、产量低,而黄大茶以夏秋季茶叶为原料,生长快、产量高,虽然利润较低,但规模化生产后能带来巨大的经济效益。

参考文献

[1] 高峰.中国茶叶的“六色”和“六香”[J].农家参谋, 2011(10):50-50.

[2] 杨涵雨. 黄茶闷黄工序及微生物对黄茶品质的影响研究[J].2014.

[3] 钟应富,罗红玉,杨娟,张莹.闷黄工艺对夏季原料茶品质的影响研究[J];南方农业;2016年07期

[4] 滑金杰,江用文,袁海波,等.闷黄过程中黄茶生化成分变化及其影响因子研究进展[J].茶叶科学, 2019, 35(3): 203-208.

[5]唐小林. 机械化采茶的利弊分析及发展前景[J]. 中国茶叶加工, 2008, 4: 10-12