一、“湖湘工匠”人才培养的意义

改革开放以来,我国长期依靠粗放型的经济增长方式,通过生产要素的大量投入与扩张,助推了经济的快速增长及财富的迅速积累。十八大以来,特别是进入中国特色社会主义新时代,国内粗放型经济迎来了转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键期,推动国家经济发展质量变革、效率变革、动力变革,着力加快建设实体经济、科技创新,亟需一大批高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

湖南为制造大省,有湖南建工集团、三一集团及中联重科等大型企业,重工业、制造业基础较好。进入中国特色社会主义新时代,落实习近平总书记在湘考察系列重要指示,大力实施湖南“三高四新”战略,加快湖南“智造强省”建设步伐,打造国家重要先进制造业高地、具有核心竞争力的科技创新高地、内陆地区改革开放高地,推动经济社会发展取得全方位历史性成就,更需一大批高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠奔赴关键技术岗位,引领技术变革,承担创新尖端任务。另外,湖南工艺美术传承基础较好,传统工艺种类丰富、项目众多,有纺染织绣、服饰制作、编织扎制、雕刻塑造、家具建筑、剪纸刻绘、陶瓷烧造等七大类14项国家级传统工艺项目,以及与工艺美术密切相关的省级以上传统工艺项目50余项和数量更为宏丰的市县级传统工艺项目,这些传统工艺项目的保护、传承、创新及发展也亟需一大批高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠的实质担当。

培养和造就高技术高技能人才,离不开高职院校的大力参与。因此,以湖南省内高职院校为依托,以工匠精神为引领,结合国家现有高技能人才发展政策的优势引导,并综合考虑高技能人才成长发展规律及湖南地域、文化特色,构建新时代“湖湘工匠”培养体系,着力培养“有湖南人特质,有工匠精神,有精湛技艺,有创新本领”的湖湘工匠,从源头上解决湖南高技术技能人才匮乏问题,服务好湖南“三高四新”战略,建设好湖南“智造强省”,具有十分重要的战略研究意义。

二、“湖湘工匠”人才培养的价值

培养“湖湘工匠”人才,从近期及长远来看,在工艺美术产业、职业教育、国民经济领域均具有多维度的价值,对其分类,又可归纳为学术价值和应用价值两方面:

在学术价值方面,深入研究国家现有高素质技能人才发展政策,将其与湖南高素质技能人才实际情况、高素质技能人才成长发展规律及湖南地域、文化特色进行有机联系与统一,研究构建“湖湘工匠”培养体系的理论框架,以运用于“湖湘工匠”人才的实际培养,契合了新时代湖南“三高四新”战略对高素质技能人才培养的理论研究新要求;以新时代“湖湘工匠”培养体系的研究构建为契机,重新审视、探讨与研究现代职业教育人才培养的途径、方法及效果,这极大增强、提升了湖南职业教育适应性,为构建现代职业教育体系提供“湖南模式”,丰富了职业教育理论研究;通过“湖湘工匠”人才培养的探讨研究,为工艺美术学科建设提供了相关研究视角,助推了该学科的实质发展。

在应用价值方面,着力构建新时代“湖湘工匠”培养体系,培养有地域特色的“湖湘工匠”人才,增强了职业院校高素质技能人才培养能力及社会服务能力,为企业切实提升了核心竞争力,为湖南“智造强省”高素质技术技能人才培养提供了系统的解决方案,有效助推了高端人才培养、应用的良性循环;以构建新时代“湖湘工匠”培养体系为抓手,探讨与研究政、校、企联动育人机制,切实提升了湖南职业教育人才培养质量,为其它兄弟院校提供了有效参考。

三、“湖湘工匠”人才培养体系的框架内涵

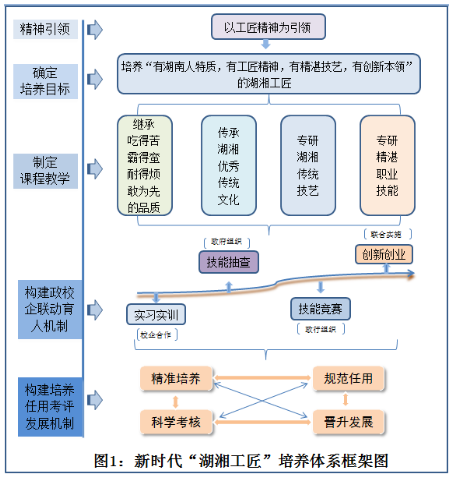

系统构建“湖湘工匠”人才培养体系,培养“有湖南人特质,有工匠精神,有精湛技艺,有创新本领”的湖湘工匠,这是在中国特色社会主义进入新时代这一宏大背景下进行的。构建这一人才培养体系,必须依托与利用高职院校人才培养优势,重新挖掘、梳理传统技艺精髓及背后蕴含的工匠精神,并以此为引领,结合吃得苦、霸得蛮、耐得烦、敢为先”的“湖南性格”,来提炼、凝聚“湖湘工匠”精神;以国家现有高素质技能人才发展政策为基础,结合高素质技能人才成长发展规律及湖南地域、文化特色,注重融入湖湘传统文化、湖湘传统技艺的精髓部分,以及结合精湛的现代职业技能,适时优化提升,并综合考虑、研究新时代 “湖湘工匠”成长、发展的各类主客观条件与因素,科学设置“湖湘工匠”教学课程,构建政校企联动育人机制,对“湖湘工匠”进行动态培养,增强其社会实践、实战能力及适应性;完善“湖湘工匠”培养、任用、考评、发展机制研究,以确保“湖湘工匠”培养体系的构建框架科学、合理。

“湖湘工匠”人才培养体系框架结构具体详见图1。

“湖湘工匠”人才培养体系的框架内涵包括以下几个方面:

(一)新时代“湖湘工匠”的精神引领研究

构建“湖湘工匠”人才培养体系,首先需要明确该体系培养的是湖湘地域特色与烙印的工匠,而不是培养其他地区的工匠人才,这就最先需要对“湖湘工匠”的精神引领进行研究。培养“湖湘工匠”人才,必须考虑融入“吃得苦、霸得蛮、耐得烦、敢为先”的“湖南性格”,来提炼、凝聚“湖湘工匠”精神,并与关注创新、注重品质、服务至上、精雕细琢、精益求精的事业态度及精神品质相结合,充实至“湖湘工匠”人才培养体系的构建与运用过程,以此对“湖湘工匠”储备人才进行注入和传承。

(二)新时代“湖湘工匠”的课程教学设置

在提炼、继承“吃得苦、霸得蛮、耐得烦、敢为先”的“湖湘工匠”精神品质基础上,“湖湘工匠”系列课程的设置应包含以下相关要素:有效传承代表着“三湘四水”特色的湖湘优秀传统文化,专研、发展湖湘传统技艺,研习提升精湛的现代职业技能等。在人才培养过程中,研习者需攻坚克难,内化于心,面对“教”与“学”的过程中出现了系列难题,灵活解决调整,丰富和完善“湖湘工匠”储备人才的课程教学设置。

(三)新时代“湖湘工匠”培育过程中政校企联动育人机制构建

在扎实推进“湖湘工匠”课程教学任务的基础上,相关职业院校需深度推进校企合作、产教融合,促进“湖湘工匠”储备人才顺利进入企业进行实习实训,着力检验、提升高素质技术技能,以胜任关键性岗位;政府职教部门适时制定技能抽查方案,组织有关职业院校对“湖湘工匠”储备人才进行技能抽查,以实际检验这一人才培养的实际成效,并根据现实需要制定其它有关校企合作、产教融合的保障措施;政府、行业组织有关技能竞赛,对“湖湘工匠”储备人才进行正向激励与考核,以选拔高素质技术技能人才;多方协调,为“湖湘工匠”储备人才提供创新创业契机与平台,联合蕴育有创新意识、有责任担当的“湖湘工匠”。

(四)新时代“湖湘工匠”培养、任用、考评、发展机制的研究运行

“湖湘工匠”人才培养体系的构建是否合理及行之有效,必须动态监测与评估“湖湘工匠”人才成长发展的现实效果,将“湖湘工匠”前期的“精准培养”与中期的“规范任用”“科学考核”及后续的“晋升发展”全面纳入新时代“湖湘工匠”人才培养体系进行综合研究,监测与试验每一人才培养环节均具有针对性和可操作性,能产生实际作用,最终确保该人才培养体系符合现代职业教育发展,适应时代需求、社会需求,为国家培养真正的高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

参考文献:

[1]刘国莲.湖湘工匠精神及其培育路径研究 [J],湖南行政学院学报,2020.01.

[2]温宇.制造强省背景下工匠精神与湖湘文化融合培养体系研究[J],职教通讯,2017.14.

[3]刘显泽.打造“芙蓉工匠”助推“智造强省”[N].湖南日报,2016,10.

[4]陈诗慧.供给侧改革视域下“工匠精神”的时代特征、价值意蕴与培育路径[J].广东交通职业技术学院学报,2017,16.

[5]李怡.智造强省背景下高职院校“芙蓉工匠”职业素养培养路径[J] .素质拓展,2018,02.

[6]李怡.“2025湖南智造”背景下高职院校协同培育“芙蓉工匠”对策研究[J] .企业科技与发展,2019,10.

作者简介:龙军(1987~),硕士研究生,湖南工艺美术职业学院讲师,研究方向:中国美术史、非遗理论。