对于钝性腹部损伤来说,属于人们经常发生的一种创伤,且大都属于多发伤,患者伤情复杂,损伤部位比较隐蔽,早期很难诊断[1]。CT是钝性腹部损伤患者主要的一种检查手段,降低了剖腹探查的概率,但带来空腔脏器损伤漏诊、延误诊断等风险,所以应寻找可助于对空腔脏器损伤进行诊断的CT征象。为探讨CT对于钝性腹部空腔脏器和肠系膜损伤的诊断价值,本研究回顾分析我院在2015年11月-2019年11月间诊治的钝性腹部创伤患者(100例)的诊疗资料,研究内容为:

1 资料与方法

1.1 临床资料

本研究回顾分析我院在2015年11月-2019年11月间诊治的钝性腹部创伤患者(100例)的诊疗资料,以不同损伤情况分成乙组(手术证实只有钝性实质性脏器损伤,不存在空腔脏器和肠系膜损伤,50例)、甲组(手术证实存在钝性肠道和肠系膜损伤,50例)。女性20例、男性80例;其年龄在18-74岁之间,平均为(38.12±2.25)岁。通过分析乙组和甲组的资料,发现P>0.05,也就是差异不存在统计学意义,所以两组可进行本次研究。

1.2 方法

西门子64排CT机,常规层间距和层厚为5mm,感兴趣区层间距和层厚为3mm的薄层扫描。患者仰卧位,从剑突下到耻骨联合下缘进行扫描,脚先进,完成扫描后1mm层厚进行数据和图像重建。CT检查完成后分析两组的CT征象。

1.3 统计学分析

本研究数据经SPSS21.0软件做分析,采用x2检验,两组间的差异存在统计学意义用P<0.05进行表示。

2 结果

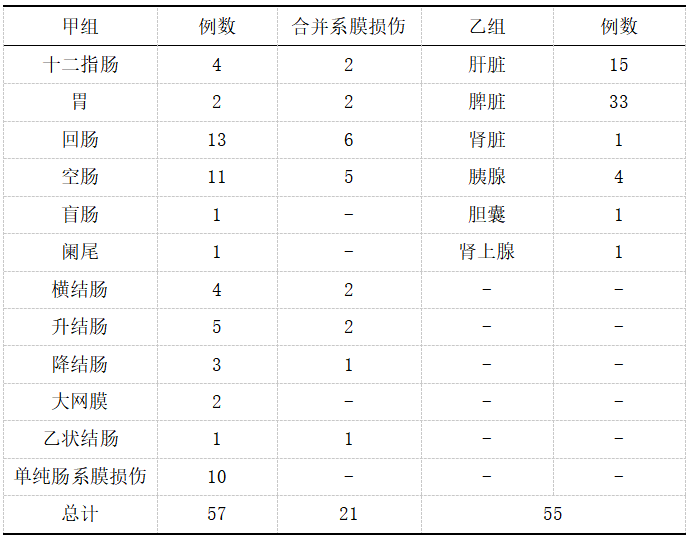

2.1 总结损伤情况

两组患者经手术证实:甲组空腔脏器损伤主要是空腔脏器和肠系膜裂伤、挫伤、撕裂伤、穿孔、血肿形成以及肠道断裂,甚至是肠道坏死;乙组实质性脏器损伤主要是肝脾肾破裂、挫裂伤,胰腺断裂、挫裂伤,胆囊挫伤。见表1。

表1 总结损伤情况

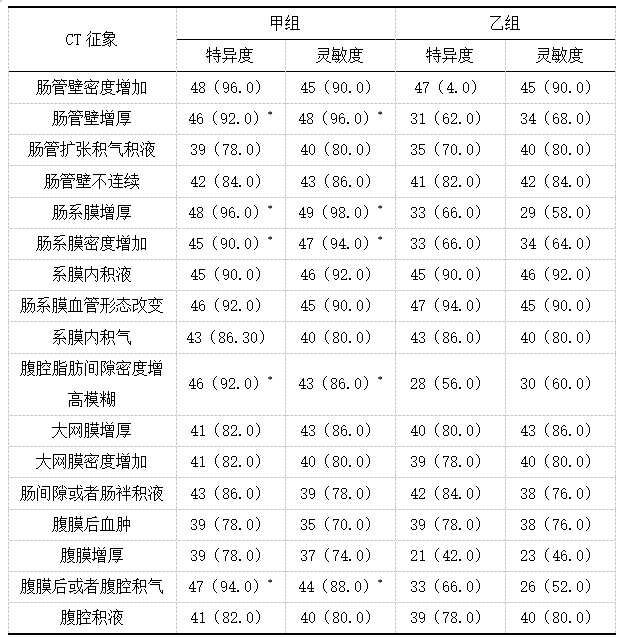

2.2 总结CT征象

甲组的肠管壁增厚、肠系膜增厚、肠系膜密度增加、腹膜后或者腹腔积气以及腹腔脂肪间隙密度增高模糊等CT征象的特异度、灵敏度都高于乙组(P<0.05)。见表2。

表2 总结CT征象[n(%)]

注:*表示甲组和乙组间差异显著,P<0.05。

3 讨论

由于钝性腹部空腔脏器及肠系膜损伤患者的病情危急且比较严重,因此应及时给予明确的诊断,确保患者尽早得到针对性的治疗[2]。但在临床实际当中,钝性腹部空腔脏器及肠系膜损伤患者受伤的最初几小时内很难明确诊断,其原因是:受伤后患者早期表现不明显,亦或存在多发伤,掩盖了空腔脏器损伤亦或早期CT诊断表现不典型,致使诊断延误,甚至对临床诊治产生影响,进而影响到患者预后[3]。

钝性空腔脏器损伤最直接CT征象是腹膜后或者腹腔内积气,特异性较高,但敏感性不高。当肠道破裂口较小时亦或发生肿胀致使黏膜外翻时,患者肠内容物溢出使破口被堵塞,且腹腔内的游离气体比较少,因此CT表现主要是小气泡或者点状影像,这种现象在肝脾周间隙等肠道破裂处也存在,所以CT检查时应调整窗位、窗宽,便于观察[4]。当空腔脏器损伤发生后,可致使患者出现腹膜炎亦或腹膜增厚,且实质性脏器损伤者也会伴腹膜增厚,所以只观察腹膜增厚无法判断空腔脏器损伤是否发生,所以在在诊治时应排除因实质性脏器损伤导致腹膜增厚[5]。

总之,在钝性腹部空腔脏器及肠系膜损伤患者的CT诊断中,可根据肠管壁增厚、肠系膜增厚、肠系膜密度增加、腹膜后或者腹腔积气以及腹腔脂肪间隙密度增高模糊等CT征象进行诊断和鉴别。

参考文献:

[1]石键涛,曾怡群,廖伟春.CT在急诊腹部闭合性空腔脏器损伤中的应用[J].中国城乡企业卫生,2018,33(7):158-160.

[2]刘冬,郭勇,张连阳.腹部钝性创伤中肠道及肠系膜损伤的CT表现[J].创伤外科杂志,2017,19(9):717-722.

[3]王家荣,王前.多层螺旋CT诊断急性胸腹部创伤的临床效果观察[J].健康必读,2019,20(21):4.

[4]吕元军.多层螺旋CT与B超在急诊腹部创伤诊断中的应用效果比较[J].影像研究与医学应用,2019,3(9):223-224.

[5]郭凤华.钝性腹部空腔脏器及肠系膜损伤的CT诊断[J].中国保健营养,2017,27(1):288.