1 引言

物源分析在确定沉积物物源位置和性质及沉积物搬运路径,甚至整个盆地的沉积作用和构造演化等方面意义重大。电子探针、阴极发光等先进技术在物源分析中应用日益广泛;各种沉积、地震、测井等地质方法使物源判定更具说服力。它在盆地恢复、古地理再造、绘制沉积体系图、进行井下地层对比以及在评价储层的品质等方面起到了重要作用。

2 物源分析方法

2.1 重矿物法在盆地分析中的应用

重矿物是物源区的重要标志。许多地质学家很早就根据重矿物的物性特征(如颜色、形态、粒度等)来判别物源。但由于矿物种属的多样性,仅凭其物性往往不易区分。例如利用光学特征可以很容易区分斜方辉石和单斜辉石,但仍用它来区分单斜辉石的各个种属就很困难。此外,尽管重矿物的地球化学特征对物源分析很灵敏,但是重矿物组合和丰度在搬运、沉积和成岩过程中往往受到多种因素的影响,如机械破碎、层间溶解等,这些因素势必会影响对物源判别的准确性。对此,Morton等认为水动力条件和埋藏成岩作用是影响物源信息的两个主要因素。在相似水动力条件和成岩作用下,稳定重矿物的质量比值能更好地反映物源特征,将这些比值称为重矿物特征指数,诸如ATi(磷灰石—电气石指数),RZi(含TiO2矿物—锆石指数),CZi(铬尖晶石—锆石指数)等重矿物特征指数,用来指示物源特点。

2.2 碎屑岩物源研究新进展

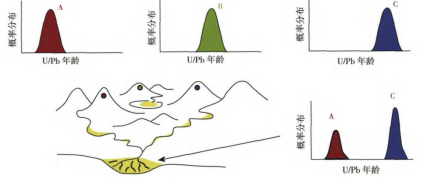

随着实验技术的进步,碎屑矿物的同位素测年和地球化学分析广泛应用到物源分析当中。近些年由于LA-ICP-MS技术方法的进步,单矿物 (如锆石) 原位同位素测试可以在短时间内获得大量的同位素年龄数据。锆石作为一种抗物理风化和化学风化能力较强的矿物,可以在不同的风化和水动力搬运条件下仍然保持着最初的物源信息,因此成为物源分析的理想研究对象 (Gehrels,2014)。锆石在结晶时的封闭温度可以高达900i℃以上,因此锆石的U/ Pb年龄可以很好地记录锆石从岩浆中析出的结晶年龄。碎屑锆石 U/Pb年龄谱在用于物源分析时,可以根据各个峰值的分布情况,去对比寻找相应潜在物源区,并结合其他区域地质资料来判断碎屑物质的潜在源区和搬运路径(如图2-1所示)。对于这种分析方法,其中一个重要的假设是所有的碎屑锆石均直接来自造山带物源区。 三角洲砂体经碎屑锆石所得的年龄数据分布,可用于对比潜在物源区的结基底年龄,从而确定物源区,同时还可以大致判断来自源区C的供源更为强烈

三角洲砂体经碎屑锆石所得的年龄数据分布,可用于对比潜在物源区的结基底年龄,从而确定物源区,同时还可以大致判断来自源区C的供源更为强烈

图2-1 锆石 U/Pb 测年恢复物源方法示意图 (修改自Romans 等,2016)

近年来碎屑锆石测年手段已广泛引入中国的大型沉积盆地研究当中,并取得了丰富的研究成果。例如余世花和梁新权( 2017) 通过对四川盆地西部晚三叠世砂岩进行碎屑锆石 U-Pb 年龄测试分析,指出在晚三叠世,川西盆地的物源主要来自北部的秦岭造山带和华北克拉通;另外有学者采用锆石的形态学特征来进行碎屑锆石物源恢复的研究 (宋鹰等,2018),均获得突破性进展。

2.3 沉积学研究方法

2.3.1 传统沉积岩相和生物相研究

沉积岩相和生物相分析在物源区分析中从岩性、构造等方面进行沉积相体系分析,可以恢复古地理环境,从宏观上把握古水流方向,再结合地震、测井等地球物理手段,更能有效地提供宏观依据。生物相分析在物源区母岩性质、定年等方面直观而有效。该方法具有很强的实用性和可靠性,但不是在含油气盆地任何类型和岩性的层位中均能广泛存在。此外,能作为准确定年的生物相组合有限,使得这种物源分析方法的局限性十分明显。

2.3.2 沉积物地球化学分析在物源分析中的应用

沉积物的化学成分与碎屑矿物构成之间存在着一定的关系,在不同的构造环境下具有不同的特征,据此可以根据成分变化特征来判定物源区的性质和构造背景。Bhatia等通过对砂岩和砂泥质岩的研究,提出用微量元素地球化学端元图来鉴别被动大陆边缘、活动大陆边缘、大洋岛弧和大陆岛弧等构造背景。

2.4 同位素地球化学方法

该方法是一种更为精确的年代学物源判定方法。常用的方法为U-Pb、Sm-Nd、Rb-Sr法等,它们对物源区的构造背景、性质及其多样性都可反映。如碎屑沉积岩的Sm-Nd同位素资料被用来推断沉积岩物质来源和估计陆壳从地幔中分离出来的时间。Sm、Nd在海水中滞留的时间很短以及后者在海水中的含量极低(≤3×10- 6),沉积岩特别是细碎屑沉积岩能够保持其在源区岩石中的相对丰度。由于沉积碎屑来自剥蚀区出露的各时代的岩石,因此沉积岩的Nd模式年龄代表其源区岩石的平均存留年龄。Nd同位素也可用来反演山脉源区类型、性质及其多样性特征,从而可以计算出不同沉积层位每一源区端元对该层位沉积物的相对贡献比例及源区剥蚀。

3 干扰物源分析的因素

3.1 构造抬升

构造运动对物源位置、物质成分及结构、搬运路径、甚至最终的沉积位置等方面有明显影响。构造运动的持续性、间歇性控制着物源的相对位置,不同时期构造运动的强弱、同一时期不同位置构造运动的强弱、表现形式的差异动会在盆地内沉积体中表现出来(如粒度、成分、层序结构等)。故在物源分析时,必须考虑构造背景,其结论必须有构造特征、构造作用时代等方面的相互印证。如造山带物源区与盆地直接接触时,在对盆地边缘冲积扇体地层层序分析中,应注意这些扇体的生长受源区的构造作用和盆地边缘的沉降作用共同控制。同时,地层岩石碎屑组分的变化为物源区的构造作用随时间变化的灵敏标志。因此,构造抬升使得物源区发生变化,进而使碎屑混合充分,其成分及年龄变化范围加大,在分析此类问题时应慎重。

3.2 剥蚀作用

沉积物在由物源区进入沉积位置之前都要经历一定距离的搬运过程,在该过程中,剥蚀作用占重要地位。剥蚀过程会使源区易风化物质随水流发生运移,耐分化物质较少改变,在低部位又可能有不同源区的外来组分的加入,致使最终沉积颗粒的成分与源区存在一定的差异。在应用岩石学、地球化学方法判定物源时,应对现今沉积物能在多大程度上代表源区成分加以考虑,这也是物源分析中需要解决的一大难题。

3.3 化学风化作用

沉积岩的化学组成可以示踪源区地壳的组成,但由于元素在水体和沉积岩间的配分行为不同,使得沉积岩中某些元素的含量不能很好地指示物源区的陆壳组成;此外,同源区粒度不同的沉积岩其化学成分相差较大,一般用粗粒沉积岩指示源区是不可靠的,细粒碎屑沉积岩则最能反映源区陆壳的平均组成。沉积过程中的粒度分选作用使得某些沉积岩极大地改变了沉积物中有关源区组成的记录,查明碎屑沉积物在水流分选作用过程中化学元素的变化规律(含量变化及配分形式),选择合适的沉积岩用以准确地判别源区的性质是十分必要的。

4 结论

随着研究的不断深入,各种方法不断趋于详细和完善,其中诸如同位素地球化学等新手段将会不断的加入和改进。对于物源分析方法的遴选方面,我们均应从研究区的具体实际与研究方法本身的优越性和局限性出发,扬长补短,才可能取得深入、有重要意义的研究成果,解释更多地质现象,得出更为准确的结论。

参考文献

赵红格,刘池洋.2003.物源分析方法及研究进展.沉积学报,21( 3) : 409-415.

朱红涛,徐长贵,朱筱敏,曾洪流,姜在兴,刘可禹.2017.陆相盆地源-汇系统要素耦合研究进展.地球科学,42( 11) : 1851-1870.

宋鹰,钱禛钰,张俊霞等.碎屑锆石形态学分类体系及其在物源分析中的应用:以松辽盆地松科一井为例[J].地球科学,2018,43(06):1997-2006.

作者简介:王子昂(1999.06-),男,汉族,山东泰安人,成都理工大学地球科学学院,在读硕士研究生,地质学(矿物学、岩石学、矿床学)专业。