引言

防排水系统是矿井开采的必备重要安全保障系统,随着现代化超长超宽采煤工作面的开采发展,单个工作面开采区域较大,不同开采阶段水文地质条件变化较大,开采后涌水量及其分布等特征变化也较大。为保证工作面安全开采,防排水系统建设往往庞大且复杂、投入较高,因此,需在保障安全性、可靠性、经济性条件下对采煤工作面防排水系统进行有效的优化设计。基于此,本文以凉水井煤矿42111采煤工作面为例,通过对工作面地形地质条件结合涌水来源、水量及其分布变化等水情和涌水特征的精准分析研究,提出逐级提升排水系统能力、分阶段集中式排水方法,从而优化工作面防排水系统设计,取得了较好的安全和经济成效。

1 工作面概况

工作面位于421盘区中部,埋深47~180m,其中基岩厚度45~82m,其地表分布大量低洼、沟谷汇集水区域。工作面呈东西向布置,南北宽240m,东西长4380m,面积约1.05K㎡。煤层平均厚度约为3.08m,采用综合机械化顶板全垮落式采煤工艺。

1.1 地形地质条件

工作面总体趋势为处于一个倾伏小于1°,缓缓向西北方向倾斜的宽缓背斜——向斜内,在此基础上发育小型宽缓的波状起伏。工作面内地层平缓,整体呈东西低、中间高,煤层底板标高1135~1150m,最高点位于工作面中部里程2400m处,标高1150m;最低点位于工作面里程3350m处,标高1135m,最大高差15m。

1.2 水文地质条件

工作面水文地质条件复杂,东部为黄土沟壑梁峁地貌,河谷冲沟发育,有常年性河流分布,此外还分布大量季节性河流。工作面上覆砂岩裂隙承压含水层、风化层孔隙裂隙承压含水层和松散层潜水含水层,其中,顶板砂岩裂隙水为直接充水水源,风化层承压水、松散层潜水、地表水、大气降水是间接充水水源。从已采区域地面变形调查结果看,地表裂缝已遍布工作面全段,顶板垮落无明显的“三带”规律,为浅埋深全厚切落式垮落,导水裂隙带已完全贯穿至地表。

由于上覆含水层的透水性能好,间接水源对矿井涌水、溃沙的影响较大,尤其以沟谷以及凹陷地带,其基岩薄、土层厚度薄、潜水富水性好、大气降水易于汇聚地带,有利于矿坑充水的各种因素集中发育区,是矿井充水较强的区域。极易引起突水溃沙事故,严重威胁矿井安全生产。

2 工作面涌水量及其分布特征研究

2.1 涌水量计算

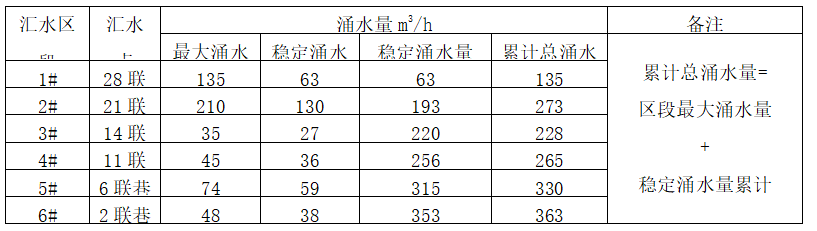

通过对工作面水文地质条件分析研究,计算出工作面最大涌水量547m3/h,正常涌水量353m3/h。在工作面回采过程中除工作面正常涌水情况外,将会出现四次较大涌水量变化情况,分别是:顶板含水层疏放孔放水时、老顶初次来压时、过沟谷区域时、过沟开采后大气降雨时,涌水量变化见表2-1。

2.2 涌水分布特征

通过对工作面地形地质及水文地质条件的分析研究认为,工作面涌水量变化及分布具有以下特征:首先,涌水量随着工作面的回采逐步增大,且具有阶段性。工作面涌水量具有初次揭露涌水量较大,之后逐渐衰减趋于稳定的特征;其次,工作面涌水量具有集中性。主要有疏放水孔放水时、老顶初次来压时、过沟谷区域时、过沟后大气降雨时几个阶段,主要为采空区滞后出水汇集于工作面低洼处。

根据上述特征,如图2-1所示,工作面涌水沿回采方向可划分为两个主要汇水区域,在此基础上划分6个汇水小区段,现叙述如下:

1.第一主要汇水区域为工作面4380~2400m,划分为1#、2#两个汇水小区段。该区域为工作面老顶初次来压、过沟开采、基岩水疏放区域。该区域涌水量较大,且其变化也较为明显。

2.第二主要汇水区域为工作面2400~0m,划分为3#、4#、5#、6#四个汇水小区段。该区域为工作面正常涌水区域,涌水量随工作面的开采逐渐平缓增大。

按以上划分工作面涌水区段,随着工作面回采的不同阶段,其涌水量特征见表2-1。

表 2-1 工作面涌水量特征表

图 2-1 工作面汇水区域特征图

3 工作面排水系统初步设计

3.1 排水系统初步设计

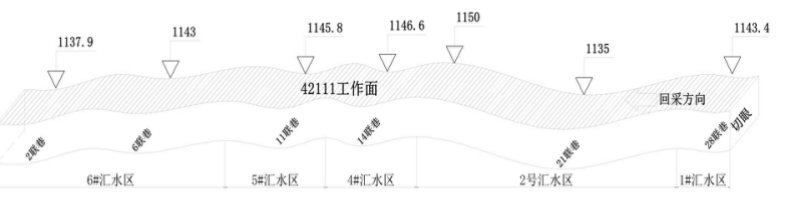

以往工作面防排水系统设计时,通常以最大涌水量和正常涌水量为设计依据,防排水系统能力满足最大涌水量,且是正常涌水量的2倍。在工作面防排水系统设计之初,设计沿工作面整体布置DN219、DN159排水管路各两趟,管路总长1.74万米,最大排水能力739m3/h。同时,每隔150米(辅运顺槽联巷口)均设计有排水点,共计28个,排水点安设相应水泵通过龙门与排水管路连接,以此排出工作面涌水。如图3-1。

图 3-1 工作面排水系统设计图(优化前)

3.2 排水系统初步设计的缺点

以往工作面排水系统设计时,仅考虑满足系统能力,排水能力“一管到底”,排水点撒网式多点分布,未充分考虑涌水通常集中分布、水量衰减、阶梯式增加等特征。因此,排水系统设计较为庞大且沉余,材料、设备、人工投入较大,同时也增加了后期系统维护管理工作量;此外,造成大量的排水设备闲置。系统能力先期富余,而在后期,由于排水点分布较多且分散,易造成各排水点间“顶水”形象,主要的涌水点排水能力又显得极为紧张,排水系统能力不稳定。鉴于此,急需对排水系统初步设计进行优化。

4 工作面排水系统优化设计

本着“安全高效,经济合理”的原则,对以往排水系统进行优化。根据工作面涌水量及其分布特征,结合地形地势条件,将涌水分区引流汇集于巷道低洼处,并合理安设排水管路及设备,采取集中分阶段式排水,实现工作面涌水的安全高效抽排。

4.1 排水系统优化设计方案

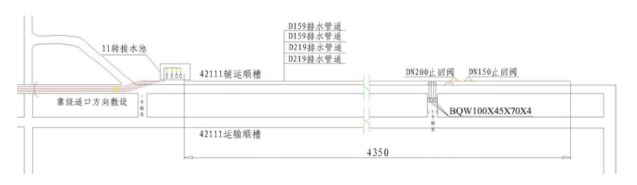

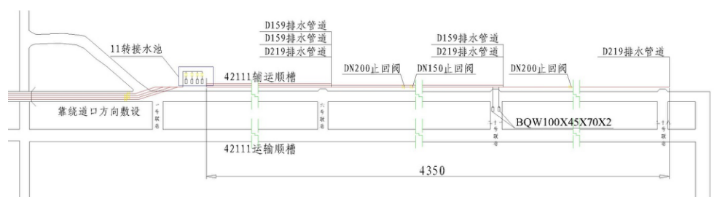

根据工作面涌水量特征表,通过计算工作面累计总涌水量随回采阶段的变化,对排水管道及排水点的安设进行优化如下,如图4-1:

1.工作面切眼至开口安设一趟DN219钢管,主排1#、2#汇水区段涌水;

2.21联巷至开口安设一趟DN159钢管,主排3#、4#汇水区段涌水;

3.6联巷至11转接水池安设一趟DN159钢管,主排5#、6#汇水区段涌水;

4.2~28联巷,除21联巷安设两趟龙门,其余联巷均安设一趟龙门。

图 4-1 工作面排水系统设计图(优化后)

4.2 管道排水能力计算

根据给排水管水流量计算公式Q=S*V,采用经济流速V=2m/s,计算DN159管道排水能力为127.2( m3/h),DN219管道排水能力为242.2 (m3/h)。

则,工作面切眼至21联巷管道排水能力为:

Q总= Q219= 242.2( m3/h) >135 m3/h

21联巷至6联巷管道排水能力为:

Q总= Q219+Q159= 369.4( m3/h) >265 m3/h

6联巷至开口管道排水能力为:

Q总= Q219+Q159×2= 499.6( m3/h) >363 m3/h

因此,管道的排水能力足够排出工作面各阶段的最大涌水量,合理安设龙门以及选择排水水泵,足以保证工作面正常排水。

5 工作面排水系统优化效果

工作面排水系统优化并投入使用后,实现了涌水的分段集中式排水,工作面回采期间排水系统运行高效安全、经济合理。优化后具有以下优点:

1.节省了材料,降低了成本。减少了DN219、DN159排水管路各4350m、4630m,节省了大量排水管路以及其它材料消耗,总计节省材料费用约180万元。

2.节省了安装、拆除费用,降低了劳动强度,同时提高了安装及拆除效率,累计节人省工费用约40万元。

3.系统运行更加平稳,故障率底,减少了系统的维护及管理工作量,更加合理、有效的使用了排水管路和设备。

5 结论

通过对工作面地形地质及水文地质条件的深入分析研究,充分掌握了工作面涌水量及其分布特征,以此优化排水系统,实现了分段集中式排水。大大减少了排水系统建设材料设备及人工投入,降低了系统后期使用及管理维护成本,同时,保障了系统运行高效合理。基于本文所述排水系统优化设计已在凉水井煤矿后期开采工作面进行了推广应用,均取得了较好的成效。为我矿及其他矿井相似条件下综采工作面排水系统的设计提供宝贵经验。