糖尿病又被称为“富贵病”,在临床上属于一种较为常见的慢性疾病,该病通常由于胰岛素分泌不足或者功能性缺失导致的内分泌疾病,临床多表现为多饮、多食、多尿、体重下降,即“三多一少”症状,且多发于中老年人群,倘若血糖长时间处于紊乱状态,极易引起机体发生全身性并发症[1]。因此,及时的对糖尿病患者进行诊断,对后续的治疗具有重要意义。本文通过结合当前临床上对糖尿病的诊断情况,探讨了生化检验与常规检验两种糖尿病诊断方式的价值,先说明如下。

1.资料与方法

1.1一般资料

2017年4月—2019年7月,选取我院80例疑似糖尿病患者作为研究对象,其中男性51例,女患者29例,年龄53—74岁,平均(63.5±4.6)岁。纳入标准:(1)参与此次研究活动的人员均自愿参与,并签署知情同意书;(2)患者未患有痴呆、认知障碍、精神疾病等;(3)患者未患有心、肝、肾等功能性障碍。排除标准:(1)患者处于妊娠期、哺乳期;(2)患者部分资料发生缺失,资料不完整;(3)患者拒接参与或中途退出;(4)患者依从性较低。

1.2方法

80例疑似糖尿病患者分别受生化检验与尿液常规检验。生化检验,具体流程为:在对患者进行生化检验前一天,应让其禁食、禁饮,在次日早晨保持空腹状态对疑似糖尿病患者肘静脉血液进行采集,采集5毫升,并在1小时内送检。检验设备:采用全自动生化分析仪(深圳市库贝尔生物科技股份有限公司;型号:H794-SUNMATIK-6008)。检测内容包括空腹血糖检测以及糖化血红蛋白。常规检验,具体流程为:早晨留取中段尿液10毫升作为标本,并在1小时内送检,检验时应将标本放置在尿液分析仪上进行检验。检验设备:采用尿液分析仪(上海聚慕医疗器械有限公司;型号:CYBOW)。检测内容包括:尿液葡萄糖。

以《糖尿病诊断标准》作为糖尿病患者最终的诊断金标准,对比生化检验与尿液常规检验分别对糖尿病诊断的特异性以及敏感度。

1.3诊断标准。

糖尿病诊断标准[2]:按照糖尿病的临床症状,任意时间内对其血浆葡萄糖进行检测,结果显示其浓度为≥11.1mmol/L或空腹血糖≥7.0mmol/L或餐后2小时血糖≥11.1mmol/L。生化检测:患者糖化血红蛋白水平>6.3%以及空腹血糖浓度为≥7.0mmol/L,确定为阳性。

1.4统计学方法

SPSS 21.0软件处理相关数据,行X2或t检验;(P<0.05)显著差异。

2.结果

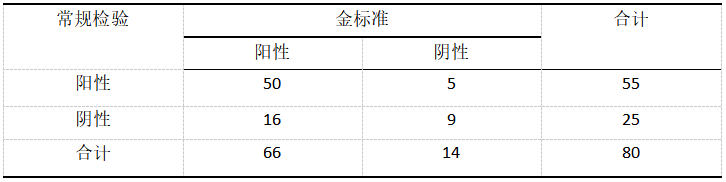

2.1对比常规检验结果与病理检验结果

80例疑似糖尿病患者确诊66例。采用常规检验灵敏度为75.76%,特异性为64.29%,诊断准确率为73.75%,见表1:

表1:对比常规检验结果与病理检验结果(n,%)

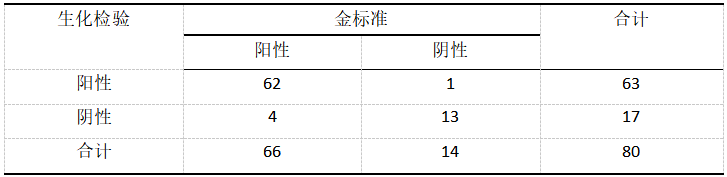

2.2对比生化检验查结果与病理检查结果

80例疑似糖尿病患者生化检验结果:灵敏度为93.94 %,特异性为92.86 %,诊断准确率为93.75%,见表2。由表1、2可知,常规检验的准确率为73.75%明显低于生化检验的诊断准确率93.75%(P<0.05)。

表2:对比生化检查结果与病理检查结果(n,%)

3.讨论

近些年,伴随着人们饮食结构的改变,加之自身运动量的减少,导致患有糖尿病的人数逐年增加。据文献表明,糖尿病逐步成为了继心脑血管疾病、肿瘤的第三大慢性疾病,且具有较多的并发症,对糖尿病患者的生命安全构成严重威胁[3]。虽然糖尿病在发病时其典型的临床表现为多饮、多食、多尿、体重下降,即“三多一少”症状,然而仅仅凭借临床症状无法及时的对其进行诊断,需要辅助其他检测指标,才能提高对糖尿病的确诊率,从而对后续的治疗提供准确依据。现阶段,临床上常用于诊断糖尿病的方式主要包括两种,即生化检验、尿液常规检测。为此本研究分析了生化检验与常规检验在糖尿病患者中的诊断价值。

常规检验主要是通过患者提供尿液,然后送到检验室进行检验,在检验过程中,尿液标本可能会受到各种因素的影响或患者没有严格按照医生规定的检验方式进行检验,以至于造成了漏诊或误诊等情况,从而降低了对糖尿病患者的检出率[4]。近些年,伴随着医疗技术水平的提高,使得在糖尿病诊断方面取得了显著的成果。特别是生化检验方法的应用,提高了对糖尿病患者的诊断正确率。生化检验在临床上主要是通过检验患者血糖情况、血清甘油三酯以及糖耐量等指标,从而能够直接反应患者的胰岛素功能、体内葡萄糖水平等,不但为糖尿病的临床诊断提供了更加准确的依,同时也为糖尿病患者后续治疗方案的制定提供了可靠资料[5]。结果显示,检验后,常规检验灵敏度为75.76%,特异性为64.29%,诊断准确率为73.75%。生化检验结果:灵敏度为93.94 %,特异性为92.86 %,诊断准确率为93.75%。常规检验的准确率为73.75%明显低于生化检验的诊断准确率93.75%(P<0.05)。。说明将生化检验应用于糖尿病患者的诊断中有价值。

综上所述,在对糖尿病患者疾病诊断时,通过分别采用生化检验与常规检验,结果证实,生化检验能够提高对糖尿病患者的诊断符合率,临床应用价值及临床推广较高。

参考文献:

[1] 张丽, 罗荔, 陆春晖,等. 血清缺氧诱导因子-1α、髓鞘碱性蛋白和超敏c反应蛋白在糖尿病周围神经病变中的变化及临床意义[J]. 中国医药导报, 2017, 14(15):174-178.

[2] 陈国新,申学基,陈二洪,等. 5项指标联合检测在2型糖尿病早期急性肾损伤中的诊断价值及临床意义[J]. 检验医学与临床, 2019, 16(7):33-36.

[3] 曾兰芬,赵萍,万蓉,等.彩色多普勒超声在2型糖尿病合并亚临床甲减患者下肢动脉硬化诊断价值[J].中国超声医学杂志,2019,35(1):59-62.

[4] 陈绪林, 韩骏飞, 张芳琼,等. 血清胱抑素C、β_2-微球蛋白和尿碱性磷酸酶在糖尿病肾病诊断中的临床价值[J]. 中国卫生检验杂志, 2017, 18(7):971-972.

[5] 孔媛, 徐爽, 李萍,等. 尿视黄醇结合蛋白、肾损伤分子-1及血胱抑素C在早期糖尿病肾病中的变化及其诊断价值[J]. 疑难病杂志, 2017, 16(3):255-258.