0引言

目前外力破坏防护工作中,难度最大的情况是外单位管线穿越或邻近在运电缆非开挖牵引管施工。这类工作在运管道无包方保护,管道路径容易受土体挤压发生位移,现场管控几乎没有实时的监控手段,传统方法上仅靠保持大余量的安全距离,管理较为粗放。

1电缆顶管区域外破风险原因分析

1.1风险原因

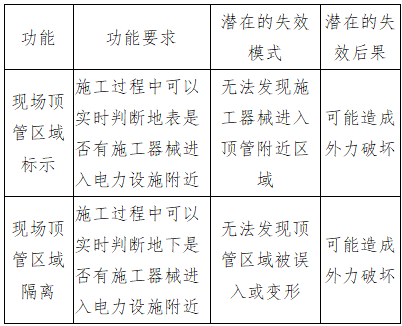

本文由技术措施布置和现场施工管理进行严重度(S)评估。包括现场实时监护、环境土质情况、施工器械情况、施工员情况、现场顶管区域隔离情况、现场顶管区域标示情况这六个方面。在施工现场必须保证:现场监护到位、环境土质稳固、施工器械良好、施工员良好,现场顶管区域已隔离,现场顶管区域已标示。

表1潜在的故障模式和影响表

1.2风险评估

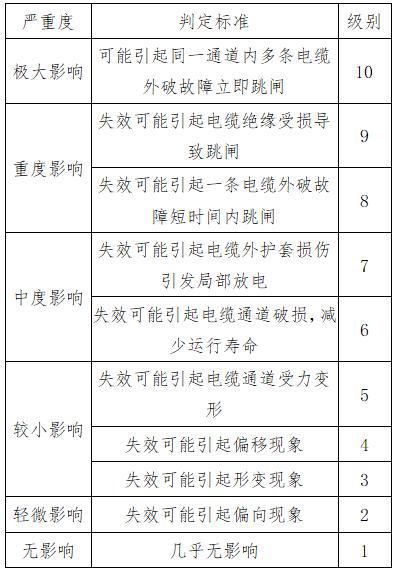

在产品设计研发时,进行过故障模式和故障影响分析,对产品可能存在问题的方面进行规避,对造成产品瑕疵的原因进行分析。实现产品质量保障的技术体系。经过相关事项资料查看和实际工作经验交流论证后完成失效模式的严重度(S)、频度(O)、检测难度(D)评分,S、O、D的等级分均为1~10分,并根据评分结果计算各失效模式的风险系数(RiskPriorityNumber,RPN)。如果失效模式的RPN=(S)×(O)×(D)≥100,该模式就有必要采取措施进行整改。当可能引起同一通道内多条电缆外破故障立即跳闸情况时,被判定为优先原则。

表2重度(S)判定标准

1.3风险防护目标设定

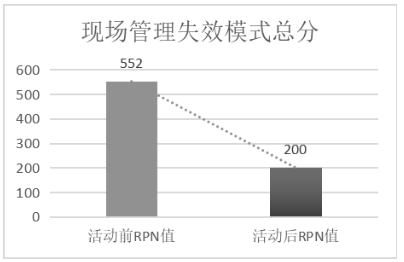

根据失效模式评估表评分,通过对误入高压试验区域电源切断保障系统进行DFMEA分析,发现风险系数大于100分的有3项总分,其中“缺少地下隔离设备”功能的RPN为216,“缺少地下施工监测设备”功能的RPN为144,“地面标示磨损”功能的RPN为192,三者相加216+144+192=552,设定目标将“缺少地下隔离设备”、“缺少地下施工监测设备”、“地面标示磨损”的RPN降低至100以下。拟通过一系列措施,使得两项RPN控制在200以内,以降低未可靠切断试验电源风险。

图1活动前后RPN值对比图

对于上述出现的针对电缆顶管遭受机械作业破坏发出告警的情况,选取工程建设中的主要工程机械:自由落锤打桩机、挤土成孔机械、高压钻孔设备、灌浆设备、蒸汽锤进行试验。当电缆顶管周边有这几类机械作业且振动等级超过一定程度时,有可能对电缆顶管造成破坏,此时,应发出告警做好预防。

2外破风险防护技术研究

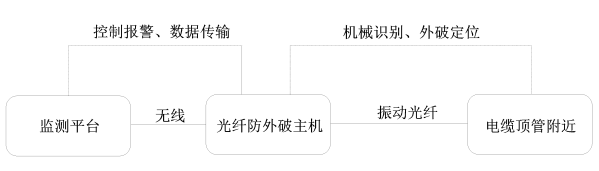

为降低电缆顶管区域外破风险,故提出以下方案:在电缆顶管附件垂直布置多个光纤振动防外破装置。该套电缆顶管光纤振动防外破装置具备机械振动判断识别和报警功能,能有效地对有可能对电缆顶管造成破坏的机械作业发出告警并进行机械振动强度自动判断。该套装置主要有光纤振动防外破主机和振动光纤组成,同时配备专家数据软件库,通过神经网络算法,能快速高效地判断识别机械振动强度,发出报警。当发生外破后,也可快速定位发生外破位置,提高了穿越或邻近施工的安全性。

图2防护技术构架示意图

将电缆顶管光纤防外破系统布置在现场线路中,设置10个光纤监测点,针对振动强度预设振动等级,等级根据破坏成都分为低风险、中风险、高风险、紧急风险、破坏五个等级。设置到达5级及以上振动等级时,装置报警。

通过数据分析,电缆顶管光纤振动防外破装置能有效地实时监测电缆顶管附近振动状况并报警,确保电缆机通道不受外力破坏影响。

图3监测数据

在此,可以发现使用电缆顶管光纤防破坏装置可以实时监测电缆顶管周边机械作业情况,有效地防止电缆遭受破坏,保障电缆安全运行。

3结语

随着城市地下管网越来越密集,原有的安全距离往往无法得到满足,施工单位和电力运维单位矛盾日益尖锐,线路受外力破坏的风险成倍增加。改变原有模糊的管理方式,让现场管控有直观、实时的监控手段,第一时间掌握地下土体变化情况,从而提高穿越或邻近施工的安全性,做到防患未然。

参考文献:

[1]张智娟,郭文翰,徐志钮,赵丽娟.基于Φ-OTDR的光纤传感技术原理及其应用现状[J].半导体光电,2019,0(1):9-16.

[2]项恩新,王科,聂鼎,任明,李建发,杨秋昀.基于振动特征的智能电缆防外破监测技术研究[J].电测与仪表,2020,57(24):35-45.

[3]徐涛.基于分布式光纤振动传感的高压电缆防外破监测预警系统应用[J].东北电力技术,2020,41(6):30-33.