引言

RCEP的签订标志着全球最大规模的自由贸易协定正式成立。随着全球气候变化以及能源问题的出现,大力发展新能源汽车已大势所趋。我国是汽车制造业大国,与RCEP各成员国汽车贸易往来密切。RCEP框架内部分产品降税安排和原产地累积规则,能够极大地降低各国间的贸易成本,但随着区域贸易壁垒的减少,RCEP区域内各国汽车产业竞争也将进一步加剧。如何利用RCEP带来的重大机遇,落实碳达峰、碳中和目标,提升新能源汽车出口竞争力,这对于中国大力发展新能源汽车产业,深化与RCEP各成员国汽车产业合作具有重要意义[1]。

一、RCEP框架下中国新能源汽车出口现状

在世界各国共同应对气候变化的背景下,大力发展新能源产业已成为重大战略选择。近年来,由于政府对新能源产品的激励以及国际市场对节能减排产品的青睐,中国新能源汽车产业已步入高速发展轨道。

(一)出口规模

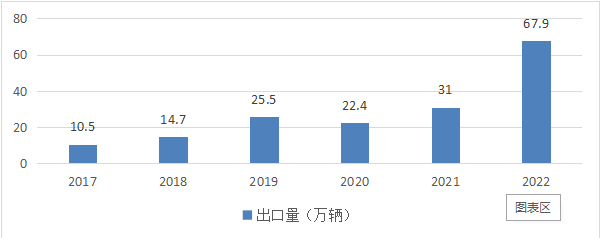

尽管中国新能源汽车的发展史较短,但其发展却是相当迅速的。截至2022 年,中国新能源汽车产、销量已经分别达到705.8万辆和688.7万辆,产销量同比分别增长99%和95%。与此同时,新能源汽车出口规模持续扩大。据图1所示,2017年—2022年间,出口规模从10.55万辆增长至67.9万辆。2017 年突破10万辆,2019年达到25.45万辆,2022年中国新能源车出口创下历史最高纪录,高达 67.9万辆,除2020年因为疫情导致出口量出现下滑外,其余年份均实现了快速增长。在2023年的1-3月,我国新能源汽车的出口量为24.8万辆,与去年同期相比增加110%。新能源汽车的出口已成为拉动我国汽车出口增长、建设“汽车大国”的主要动力。

图12017-2022年中国新能源汽车出口量

(数据来源:中国海关总署)

(二)出口市场

从出口市场来看,欧美等新能源汽车产业较为发达的地区、泰国等东南亚地区是我国新能源车企主要的出口市场。随着新能源汽车的国际化,欧洲、北美两个地区正逐步成为中国主要的汽车出口增长市场。同时由于东南亚地区新能源汽车市场渗透率较低,各国纷纷推出利好新能源汽车的政策,可见东南亚各国新能源汽车市场发展前景广阔,国产自主品牌有望凭高电动化和智能化能力抢占东南亚市场。

(三)出口结构

我国新能源汽车出口车型仍以乘用车为主,2022年我国新能源乘用车占新能源汽车出口总量的95.8%;新能源商用车出口量占商用车出口总量的4.9%。从2022年出口结构来看,新能源乘用车与商用车领域,纯电动车型均占据主导地位,这主要因为欧洲,北美等国颁布了较为严格的环保政策,而纯电动汽车更具环保性能。

二、RCEP框架下中国新能源汽车出口的战略机遇

(一)各国补贴力度越来越大,市场前景广阔

世界范围内,随着各国碳减排措施的推进,RCEP各成员国也在持续释放对新能源汽车的需求,这将为中国新能源汽车的出口创造了有利的市场环境。马来西亚政府宣布,截止2023年12月31日,免征所有电动汽车的进口税和消费税,同时免除电动汽车的公路通行税。泰国政府对电动汽车免征进口关税,在2022年到2023年期间,新能源汽车将享有六折的进口税,并对新能源汽车的关键零部件免征关税。日本则拟于2035年前全面禁售传统型汽车。在未来几十年,新能源汽车市场前景会更加广阔,在此情况下,中国的新能源汽车将会迎来发展的黄金发展期。

(二)FTA标准的整合,产品出口规模有望进一步扩大

RCEP区域内,许多国家如新西兰、新加坡、文莱等对中国汽车先后实行“零关税”政策,其它国家也将大部分汽车产品纳入到关税减免范围。由于关税减免、区位优势和政策补贴等因素,RCEP大部分国家已成为中国新能源汽车产业的重要出口市场。目前,在RCEP框架下,四个“10+1”FTA开放标准存在较大差异,但RCEP的成功签署将会促进各FTA的标准逐渐统一,进而进一步降低关税水平,从而扩大新能源汽车出口规模。

(三)原产地累积规则的实施促进产业链融合

根据RCEP原产地累积规则的规定,中国出口到RCEP各国的原产地材料均可享受零关税待遇。中国可以广泛采购产自RCEP区域内其他国家的汽车零部件产品,日韩两国是中国在RCEP区域内汽车产品零部件进口额前二的国家,这一规则下,中国在从日本、韩国购买零部件具有更大的自由度,进而降低企业进口成本,提高零部件产品采购的灵活性,这将有效整合产业链,进一步提升中国新能源汽车产品在RCEP市场的竞争力。

(四)投资与贸易便利化水平的改善提高新能源汽车的出口效率

在RCEP框架下,对投资便利化作出了具体规定,要求RCEP各国为外商投资营造良好的投资环境,如对外商投资项目的审批流程进行优化,缩短项目的审准时间等。作为RCEP区域内最大的汽车出口国,投资便利化与海关便利化水平的提高将会提升中国新能源汽车的通关效率,确保中国新能源汽车产品海外贸易供应链的安全性、稳定性、畅通性,进而助力中国新能源汽车企业抢占RCEP市场。

三、RCEP框架下中国新能源汽车出口的战略挑战

(一) 各国补贴力度不断增加 ,出口竞争加剧

RCEP各缔约国中,日韩等国高度重视新能源汽车的发展,通过推出各种新能源汽车政策补贴以提升新能源汽车的竞争力。由于政策激励对新能源汽车市场具有明显的冲击效应[2],在新能源汽车补贴力度逐步加大的情况下,日韩等传统汽车强国的汽车制造商们纷纷将目光投向了新能源这一新兴行业,伴随着新能源汽车市场竞争愈演愈烈,这将在某种程度上冲击我国新能源汽车的出口市场。

(二)自身品牌影响力不足

相较于RCEP区域内的日韩等国,中国新能源汽车品牌影响力存在明显的优势不足。中国汽车起步较晚,而早在20世纪初,日本汽车就已经进入RCEP等国,具有先入为主的优势。同时中国汽车自主品牌知名度较低,虽然目前知名的新能源汽车自主品牌有比亚迪、特斯拉、蔚来等,但在消费者心目中,日本车企知名度更胜一筹。中国新能源汽车产业如何借助 RCEP加速产业结构的优化升级,提升其产品的品质,使其更好的走向世界,仍然面临着巨大的挑战。

(三)市场差异化大

RCEP各成员国间除了经济发展程度不同以外,由于文化、地理位置、基础设施等要素,其消费者的偏好、驾驶习惯、道路条件等也存在较大差异。如缅甸、柬埔寨、菲律宾、等国对驾驶员的位置要求较大;东南亚等国位于热带,对汽车制冷的水平也更高;同时,东南亚的基础设施落后,道路的宽度不一[3],这就需要适当地调整规格,对汽车的整体造型也要改进,上述差异的不同加大了中国新能源汽车出口的预算成本。

(四)东盟区部分国家地缘政治风险高

政治风险是东道国政治、经济环境发生变化而造成的风险。政治风险如政局不稳定、战争、内乱等,经济环境如政策法规变化、国有化、交换等给投资企业带来经济损失的可能性。RCEP区域内,除了新加坡、马来西亚、澳大利亚,缅甸、柬埔寨、越南等国的国际局势相当动荡,政治以及经济局势的不稳定势必对贸易往来产生负面影响,进而不利于我国新能源汽车的出口。

结束语

在全球能源紧缺、环境污染的大背景下,新能源汽车的环境保护和能源替代功能将获得越来越多的关注,新能源汽车的发展面临着空前的机遇和挑战。中国新能源车企纷纷落地了相关战略目标和政策,彰显了中国汽车品牌走出去的雄心。在RCEP框架下,各国政府相关激励政策的不断出台、通电基础设施的进一步完善,新能源汽车市场规模将不断扩大,中国新能源汽车出口贸易也将迎来更大的市场。但由于各国的政治体制、法规要求、消费需求存在着较大差异,中国企业需要在充分了解各国政治环境、市场环境和国家发展趋势的基础上,强化自身实力,聚焦品牌、产品、研发、营销能力的提升,深化国际市场的战略定位,增强与国际市场的合作力度,加大对专业对口人才的培养以应对海外市场的竞争[4]。我们也相信中国新能源汽车行业会在这一轮能源变革中不断发展,逐步扩大全球新能源汽车的市场份额,提升新能源汽车的性能与行业竞争力,促进新能源汽车市场健康、稳定、持续发展,期待更多的中国新能源汽车企业成为世界级企业,真正地让“中国制造”迈向“中国品牌”。

参考文献

[1] 刘主光,程仕杰.中国与RCEP其他成员国汽车产业合作的现状、问题与对策研究[J].广西社会科学,2022(08):72-80.

[2] 张希颖,胡睿.中国新能源汽车出口策略分析[J].对外经贸,2018(07):6-8.

[3] 张峰.中国汽车出口东盟市场面对的挑战及对策分析[J].时代汽车,2021(01):6-7.

[4] 黄生伟.中国新能源汽车出口策略研究[J].时代汽车,2021(07):115-116.