产业兴旺是乡村振兴的第一要务, 2014年“特色小镇”在浙江云溪小镇被首次提出,2016年住建部等三部委联合力提倡这种结合地方产业特色的创新型经济模式,特色小镇是实现乡村产业振兴的重要模式,一批批具有地方特色产业的小镇开始涌现。2017年国家发改委等四部委联合印发了《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》为进一步规范特色小镇的建设提供了政策性依据。在2020年底我国取得了脱贫攻坚的伟大胜利,乡村振兴将成为下一阶段解决“三农”问题的重要举措。2021年国务院正式挂牌了乡村振兴局,十三届人大常委会表决通过了《中华人民共和国乡村振兴促进法》,都为乡村振兴指明了方向。分析特色小镇的发展,对特色小镇的发展提出新的展望,不仅能够促进特色小镇的健康发展,更能助力推动乡村振兴。

一、特色小镇的发展内涵与发展规模

(一)特色小镇的发展内涵

对特色小镇的定义更多是从行政层面上,特色小镇是一个结合自身地方优势,开发出拥有地方鲜明产业特色的建制镇。学者王大为、李媛认为特色小镇是集合产、城、人、文于一体,融合生产、生活、生态的全新城镇化模式[1],更倾向于从特色小镇的功能上对其进行定义。而曾智洪、丁沙沙则从产业要素的角度认为特色小镇不仅是集合各种高端生产要素的经济转型工具,更是新型城镇化的综合试验田[2]。张牧认为特色小镇的关键在一个“特”字,即特色小镇需要差异化发展,找到自己独特的定位。而特色的内核是特有的文化,是一个地区的灵魂。[3]但由于内涵的界定在学界还未能统一,为了更加规范和促进特色小镇的高质量发展,助力乡村产业振兴,2017年由国家发改委牵头等四部委联合发布《意见》,首次从国家政策层面对特色小镇的内涵有了明确的定义和区分,即“特色小镇是指在几平方的土地上聚集特色产业,生产、生态、生活空间上相融合,不同于行政建制镇和产业园区的创新创业平台。”

(二)特色小镇的发展规模

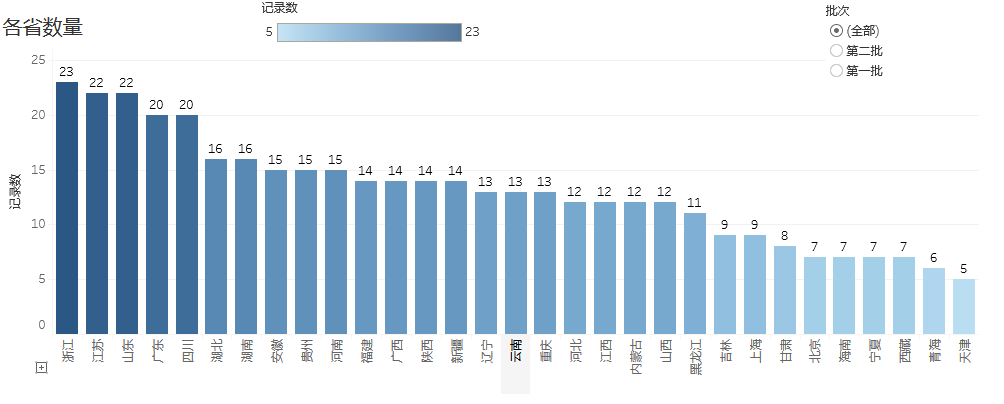

特色小镇首次在浙江被提出至今五年时间,各省的特色小镇也有了一定规模的发展,如图1所示。特色小镇能够获得国家的支持和地方的认可,很大一部分原因在于这种发展模式能够融合人文特色,地方经济,人口收入等各方面的需求,整合人口、土地等有效要素,推动乡村产业化发展。 但很多特色小镇的建设严重脱离了地方产业实际,盲目追求短期的高回报率,经常会出现产业兴时一阵兴,产业过后无人问的凄凉现象。中国特色小镇的发展模式总体处于探索阶段,如果地方无法立足实际就会对乡村振兴战略的全面实施产生负面影响。

图1:各省特色小镇数量分布

图1:各省特色小镇数量分布

二、特色小镇建设的取得的成效

(一)促进了乡村的产业振兴

特色小镇的建设给乡村注入新的动力,通过近些年来特色小镇的建设,不少中西部省份的特色小镇在充分挖掘地方优势的前提下,引入相关性的产业,第一、二、三产业在特色产业的建设中遍地开花。在特色小镇的建设过程之中,中西部省份乡村的产业基础相对较差,很多特色小镇在建设中也摸索出了一套以第一产业为基础,第二三产业为发展衍生的一种产业模式。乡村的第一产业基础相对较好,但普遍存在着低加工,低附加值的特点,在产业发展的角度上来说是可以在依托第一产业的基础上发展现代化的种植业和养殖业,并在此基础上向第二三产业延伸发展。在河北省河间市的景和镇,通过对现代化的农业综合体建设实现自身的产业兴旺、村镇发展。具体的相关做法如下:通过依托自身农产品特色,修建相关的旅游景点设施,打造主题化的观光旅游体系,打造农产品的深加工体系,依打造具有现代化的物流产业体系,发展借助高科技和现代化信息技术的高端园艺产业,促进了三大产业间的融合性高质量发展。

(二)提升了社区居民的获得感

特色小镇建设的根本目的是为了提升乡镇居民的获得感,而获得感主要体现在就业与收入两个方面。在特色小镇建设之前,东部省份一批具有特色的产业化集镇已经为东部沿海地区居民收入的增加和就业岗位的供给做出了贡献,中西部特色小镇在建设过程中也在为自身的原住民提供新的就业机会。中西部在没有建设特色小镇之前,村镇的资源相对来说比较匮乏,缺少一个统筹规划性的发展,因此造成了村镇居民普遍性的收入较低,工作岗位缺少,造成了村镇人口的大量流失。在特色小镇的建设过程中,势必会引入一些新的社会资本,充分整合各类的村镇优势资源,为村镇居民提供新的就业岗位,进而的增加居民的收入,不断地提高居民自身的获得感。

(三)缩小城乡间差距,促进城乡融合

特色小镇建设能够带来最直观的变化就是村镇产业的振兴和经济的增长,特色小镇的建设是缩小城乡间发展差距的一剂良药,通过对特色小镇文化、产业、生活、生态、社区等各方面的建设助推所在小城镇的基础设施建设水平提高,产业协调发展能力加强,公共社区服务水平优化,进而提升小城镇就地城市化的能力。通过特色小镇的建设,在小城镇建设一批特色产业,吸引农村人口的回归,为缩小城乡间的差距提供了人员和产业上的支持,为小城镇经济的可持续性发展提供了重要的动力,也为不断缩小城乡间各方面的差距按下了快进键。

三、特色小镇建设过程存在的问题分析

(一)盲目跟风建设缺少特色

国家关于特色小镇建设的政策比较明确,但部分地区对这种政策信号的方向把握有所偏颇,出现了片面跟随国家政策而忽略地方实际发展的情况,部分地区的特色小镇建设有如空中楼阁一般。特色小镇是由浙江的云溪小镇模式演变而来,由于云溪小镇模式的成功来自浙江省强大的经济基础和产业基础,部分省份在特色小镇的建设过程中忽略了自身的经济发展水平与发达省份的差距,直接套用了云溪小镇模式,造成了特色小镇的严重水土不服。云溪小镇只是模板并不是唯一的标准答案,特色小镇的建设应当更多的着眼于地方的实际发展情况,切不可盲目跟风,缺乏自主性。

(二)存在过度的商业化开发

特色小镇建设的初衷是由政府牵头,对社会资本进行指引,为特色小镇建设注入动力。但是在近几年的特色小镇建设发展过程中,由于不少社会资本发现了特色小镇这个新的“淘金”点,便开始涌入了大量的房地产企业。在特色小镇的建设中需要这些房地产企业的助力,以便促进特色小镇内的基础设施完善,更好的促进产业和人口的聚集,但也要严防部分房地产企业打着特色小镇的噱头,进行房地产项目的开发,容易导致在特色小镇的建设过程中,楼房林立起来了,但是产业发展却停滞了。因此过度的商业化房地产开发往往容易导致烂尾的现象发生,对特色小镇未来的规划发展产生不利的影响。

(三)出现了产业趋同、单一化的倾向

特色小镇追求的是一种多产业融合性、可持续发展的模式,可是很多特色小镇的建设缺乏对自身文化特色的进一步挖掘,很多建设内容都大同小异,这样就缺少了核心竞争力,缺乏可持续化发展的能力。大部分的特色小镇更多的是依赖于乡村旅游观光业,究其原因有以下几方面:一是乡村旅游业的门槛相对较低,设置开展相对较为容易;二是乡村旅游业能够简单的将地方特色文化和产业进行融合;三是拥有政策上的激励,可以更好地享受到政策的红利。但是由于本身缺乏一定的文化和产业特色,在乡村文旅如此火爆的今天,更多的特色小镇成为了市场的牺牲品,只是昙花一现,发展也是举步维艰。

四、特色小镇发展的对策思考

(一)发挥农民的主体作用,培养新型职业化农民

不论是特色小镇的建设还是乡村振兴战略的实施,实施的主体都是农村,因此要充分的调动农民的积极性。如何让产业接续发展下去,如何培养职业化农民是关键。因要以技养农,以产养镇,要加大对农民职业化的培训,帮助农民学习相关的产业化知识,学会运营和管理,让农民群众真正的有参与感和获得感。此外在对农民职业化培养的同时也要广泛的吸收高层次的产业人才,让特色小镇的农民变为真正意义上职业化的农民,让人才与技能成为特色小镇发展的动力。

(二)加强政府引导,防止过度房地产开发

在特色小镇的建设过程中,政府要加强对房地产开发的审批力度,做到有的放矢,发现违法违规的建设项目要及时叫停,要严防打着特色小镇建设名号,搞房地产开发宣传的行为,要完善相关的产业政策,对一些项目的内容要再三审核再予以审批。特色小镇的建设是乡村振兴战略的重要一环,切不可让资本的运作钻了国家政策的空子。

(三)创新运营模式,发展网红经济

网红经济已经成了现在经济发展模式的一大热点。在2021年上半年火爆全网的“山东菏泽曹县”提供了经验借鉴。其一,“曹县”的火爆是来源于曹县本地的内容创作博主,通过和一些专业化的MCN机构合作,重点孵化一批能够传播本地文化,展现本地特色的优质领域创作博主,重点培养接地气的气质;其二,自身要拥有一些优秀的产业作为支撑,就犹如“曹县经济”一般,曹县经济最大的特色就是其是中国最大的汉服生产基地;其三要及时的运用互联网风潮,网红经济来的快去的也快,要快速抓住机遇。不论是通过各种直播带货平台还是官方非官方的人出来直播带货,让本地优质的产品走出去,让短暂的流量热度转化为持久的产品热度。运用创新型的互联网发展模式已经成为越来越多特色小镇突破发展瓶颈的一种新的尝试。

结语

特色小镇的建设是一个系统工程,需要充分考虑地方特色,因地制宜推动特色产业化。在互联网时代,可以充分借助互联网优势。网络信息化可以促进特色小镇文化的传播,能够促进特色小镇基础设施的进一步完善,通过信息化建设,特色小镇可以根据产业特色建设VR沉浸式网上浏览,机器人导游,AI智能讲解等项目。在特色小镇蓬勃发展的今天,如果还过度依赖老一套的发展模式,那么特色小镇的建设必将出现衰退。

参考文献:

[1]王大为,李媛.特色小镇发展的典型问题与可持续推进策略[J].经济纵横,2019(08):69-75.

[2]曾智洪,王梓安,丁沙沙.特色小镇建设中地方政府的多重行为表现及其风险防范研究——基于浙江省M小镇的深度观察[J].杭州师范大学学报(社会科学版),2021,43(05):125-136.

[3]张牧.特色小镇建设中的文化品牌价值与实践向路[J].长白学刊,2021(05):149-155.

作者简介:张小红(1984-),女,河南郑州人,讲师,硕士,研究方向:社区治理。