1引言

气象服务与国民经济以及人们的生活息息相关。与日俱增的来自国民经济、社会发展和气象机构改革的紧迫需求为气象公共安全事业发展提供了强大的动力和要求。气象公共安全服务的社会、经济、生态效益如何,在国民经济和社会发展中的作用究竟有多大,对国民经济的贡献率是多少等,迫切需要采用科学客观的方法对其进行评估。

现通过开展公众气象服务效益问卷调查,统计分析调查问卷结果情况,了解用户对公共安全气象服务的满意程度和需求情况,使气象部门更有针对性的改进和发展气象公共安全服务,切实提高公共气象服务能力,推动气象公共安全事业发展。

2惠州气候特征

惠州市位于广东省东南部,属亚热带海洋性季风气候,季风特征非常明显,夏季高空盛行西南季风和东南季风,冬季高空盛行东北季风。故惠州市气候的基本特征为:季风特征明显,气候类型多样。冬半年(非汛期,10-次年3月)主要受大陆季风的影响,盛行东北风,天气干燥少雨,同时风速偏大,风速出现的主要区间在5m/s以上;而夏半年(汛期,4-9月)主要受西南和东南季风的影响,盛行东南风,同时风速偏小,风速出现的主要区间在1-5m/s之间,天气高温多雨,易出现暴雨洪涝、雷雨大风、台风、雷电、短时强降水等灾害性天气;偏西风出现频率较低且出现时风速明显偏小。

3 调查概况

3.1 调查时间和调查对象

调查时间:起止时间:2020年5月28日到6月17日。

调查对象:惠州市各行各业人员,包括互联网、金融保险、制造业、医疗、房地产、教育培训、政府部门、农林牧渔等行业。

3.2 调查内容

针对目前惠州现有服务产品和服务方式,调查共涉及多个问题,主要涉及公众对天气预报的总体评价、对气象服务的评价和态度、对气象信息的了解和需求等各方面。

3.3 问卷回收情况

本次调查共回收《气象服务效益调查问卷》277份,有效问卷277份。被调查者的年龄主要集中在24~45岁之间,占83.76%,其中24~35岁最多占42.6%,其次为36~45岁占41.16%,再次为17~23岁占7.94%,60岁以上最少,仅占1.44%。

被调查者从事行业中,按照占比比率前五分别为:政府部门16.97%、制造业9.75%、教育培训行业6.86%、房地产/建筑行业和制药医疗行业均为6.5%、金融保险5.05%;另计算机/互联网3.97%,农/林/牧/渔业3.61,能源/原材料和餐饮均为2.53%,电子通信和学生均为2.17%,广告中/媒体1.44%,其它27.08%。

被调查者中管理者、中层管理和业务一线人员的占比分别为17.69%、32.49%和49.82%。业务一线人员占被调查者一半,调查问卷结果能较好体现各行业一线业务对气象服务的需求及服务效益。

4 结果分析

4.1 公众对预警信息获取方便程度评价

公众对灾害性天气(台风、暴雨等)预警信息获取方便程度满意的占54.87%,比较满意的占29.24%,一般的占14.44%,不太满意的占0.72%,不满意的占0.72%。对灾害性天气(台风、暴雨等)预警信息获取方便程度比较满意以上的占84.11%,可见在近年来的预警信息发布渠道扩大覆盖范围工作下,公众比较容易能获取到气象灾害预警信息。

4.2 公众对气象服务及时性的评价

公众对气象服务及时性的评价和对灾害性天气(台风、暴雨等)预警信息获取方便程度的评价呈现出大致规律,其中满意的占55.6%,比较满意的占28.52%,一般的占14.8%,不太满意的占0.72%,不满意的占0.36%。对气象服务及时性比较满意以上的占84.14%,公众对气象部门的气象服务及时性普遍感到满意。

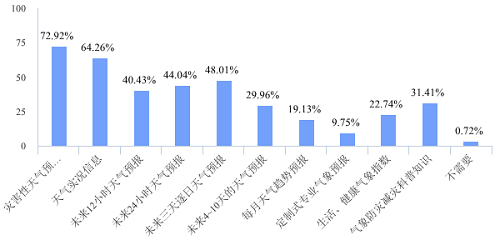

4.3 公众关注的气象信息

公众最为关注的气象信息前五名分别为:灾害性天气预报警报72.92%、天气实况信息64.26%、未来三天逐日天气预报48.01%、未来24小时天气预报44.04%、未来12小时天气预报40.43%。可见,公众对可能造成生命财产损失的灾害性天气更为关注,希望通过获取灾害性天气预报警报进行有效的防灾避险。另外,相较于中长期天气预报,公众更为关注天气实况和短期天气预报,便于更好地安排生产生活。

图4.3 公众关注的气象信息

4.4气象信息渠道分析

公众目前获取气象信息的主要渠道前五名分别为:手机短信66.43%、手机APP 58.12%、微信52.35%、电视31.05%、网站23.83%;其它的为:微博15.88%,应急气象频道10.11%,电台9.39%,户外显示屏6.14%,12121气象服务电话5.78%,报纸3.61%。可见公众获取气象信息的渠道偏向于网络化、移动化。公众希望获取气象信息的渠道前五名分别为:手机短信65.34%、微信63.18%、手机APP 50.9%、电视21.66%、微博16.97%;其它为:网站13.36,应急气象频道11.55%,电台10.11%,户外显示屏11.55%,12121气象服务电话8.3%,报纸5.42%。其中微信和微博渠道占比较目前获取渠道占比上升明显,可见公众未来更偏向于通过微信和微博获取气象信息,气象部门应当进一步提升气象双微服务水平,研发气象双微服务产品,为公众提供丰富有效的气象信息。

4.5公众对灾害性天气应对的了解程度

当公众获得灾害性天气预警信息或遇到灾害性天气时,清楚了解并会主动采取防御措施的占52.35%,比较了解也知道一些防御措施的占32.49%,了解过有关知识但基本都忘记了的占11.91%,未接触过任何有关知识也不知道如何防御的占3.25%。比较了解也知道一些防御措施以上的占84.84%。可见气象防灾减灾科普工作有所成效,公众对灾害性天气和灾害性天气预警信息比较了解且能在遇到灾害性天气时采取有效防御措施,减轻灾害影响程度。

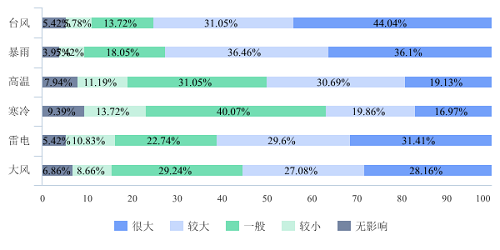

4.6各种灾害性天气对行业的影响程度

由图4.7可见,对行业影响较为密切的灾害性天气有台风、暴雨、雷电、大风,影响程度很大占比分别为44.04%、36.1%、31.41%、28.16%,高温、寒冷对行业影响程度相较较小。其中,台风、暴雨、雷电影响程度占比最大为“很大”,分别为44.04%、36.1%、31.41%,大风、高温、寒冷影响程度占比最大为“一般”,分别为29.24%、31.05%、40.07%。由此可见,台风、暴雨、雷电的行业影响程度重,更容易引起公众关注,遇到此几类灾害性天气时,气象部门应投入更多人力物力做好相关气象工作。

图4.7 各种灾害性天气对行业的影响程度

4.7公众对气象信息的需求频率

公众对气象信息的需求频率占比由高到低前五名分别为:一天1次45.49%、一天2次14.8%、一周1次13.72%、三天1次10.11%、一天3次。可见最为公众所接受的气象信息提供频率为一天提供1~2次和三到七天提供1次。

4.8公众认为气象工作需改进方面

公众认为气象工作需改进方面占比由高到低分别为:提高预报准确率84.12%、增加发布途径或渠道53.79%、丰富预报服务内容35.02%、增加发布次数28.52%、延长预报时效24.55%、用语通俗化21.66%。可见预报准确率仍需进一步提高,提高天气预报准确率是一项长期的、艰巨的任务。进一步增加发布渠道和丰富气象服务内容也是未来气象工作重点。

5小结:

在近年来的预警信息发布渠道扩大覆盖范围工作下,公众比较容易能获取到气象灾害预警信息。公众对气象部门的气象服务及时性普遍感到满意。公众更为关注天气实况和短期天气预报,便于更好地安排生产生活。公众获取气象信息的渠道偏向于网络化、移动化。公众关注最高的灾害性天气为台风、暴雨、雷电。最为公众所接受的气象信息提供频率为一天提供1~2次和三到七天提供1次。提高预报准确率、增加发布渠道和丰富气象服务内容是未来气象工作重点。气象防灾减灾科普工作有所成效,公众对灾害性天气和灾害性天气预警信息比较了解,能在遇到灾害性天气时采取有效防御措施,减轻灾害影响程度。

参考文献:(小五号黑体)

[1] 许小峰等.气象服务效益评估理论方法与分析研究.北京.气象出版社.2009.3。