腰椎间盘突出属于临床常见的骨科类疾病,发病人群主要为中老年患者,患者发病后,临床症状以腰腿部位明显疼痛感为主,若不早期诊断及治疗,病情恶化后会有腰椎失稳等并发症,会加重患者疼痛感。近几年,随着生活节奏加快和不良习惯形成,该病发病率呈逐年攀升趋势,给患者生活质量带来严重影响。因此,早期诊断、早期治疗对患者具有重要意义[1]。故本次研究将2018年11月至2019年11月来我院的68例腰椎间盘突出患者作为此次研究对象,对患者分别采用MRI与CT诊断后,对比两组诊断准确率及影像学病理检出率,如下。

1.资料与方法

1.1一般资料

将2018年11月至2019年11月来我院的68例腰椎间盘突出患者作为此次研究对象,按照患者入院顺序将其分为两组,即研究组(n=34)与对照组(n=34)。入选标准:(1)68例患者基本资料齐全;(2)入选患者均符合腰椎间盘突出的临床诊断标准。排除标准:(1)患者存在心脑血管疾病及血液系统疾病;(2)患者心肝肾等重要器官存在严重病变;(3)存在认知障碍及语言障碍。对照组男性患者19例,女性患者15例,年龄区间:27~60(平均:43.50±17.08)岁;研究组男性患者20例,女性患者14例,年龄区间:28~61(平均:44.50±17.06)岁。将上述资料比对后,P>0.05,不存在差异。

1.2方法

对照组:给予患者CT诊断,诊断仪器选用双排螺旋仪,检查开始前,告知患者呈仰卧位,并调整仪器参数,设置层厚为:0.625mm,层距为:1mm,检查时,保持机器与患者椎间隙平行,并扫描患者椎间隙,共计扫描4次,随后分析椎间盘形态及密度[2]。

研究组:给予患者MRI诊断,告知患者呈仰卧位,于患者脐部上方2cm进行定位,并行MRI扫描,扫描时调整仪器参数,并扫描患者椎间隙。

1.3观察指标

观察对比两组诊断准确率及影像学病理检出率。诊断准确率评价:其中确诊人数越高,误诊、漏诊人数越少,说明诊断的越准确。影像学病理检出率评价:影像学病理特征包括:脊髓变形、椎间盘变性、硬膜囊受压、椎间盘积气、钙化。

1.4统计学分析

本次研究中用t检验计量资料、表示采用平方差[(x̄±s)];以卡方(x2)检验计数资料、表示采用百分数(%),数据资料借助SPSS21.0分析,检验结果以P<0.05有差异;P>0.05无差异表示。

2结果

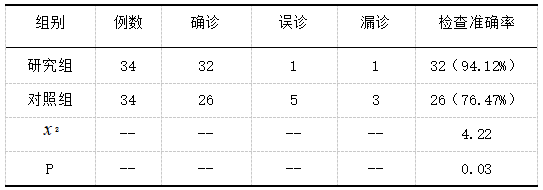

2.1两组患者诊断准确率对比

研究组诊断准确率相较对照组明显偏高,差异有统计学意义(P<0.05),具体分析见表1。

表1两组患者诊断准确率对比(n,%)

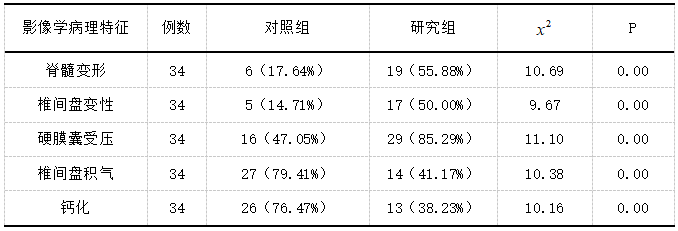

2.2影像学病理检出率对比

研究组脊髓变形、椎间盘变性、硬膜囊受压检出率相较对照组明显偏高,而椎间盘积气、钙化检出率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),具体分析见表2。

表2影像学病理检出率对比(n,%)

3讨论

腰椎间盘突出作为临床常见疾病,患者发病多因外伤导致,临床指出,该病具备多种临床类型,且好发于中老年患者,近几年,随着不良生活习惯的影响,该病逐渐趋于年轻化[3]。患者出现腰椎间盘突出,由于疾病特性,患者腰脊神经根遭受压迫,长期以往,将影响患者运动功能,使患者失去自理能力。

MRI与CT均属于影像学检查,CT具有扫描广、速度快、分辨率高等临床特性,检查过程中可以直观显示突出物,为临床治疗提供可靠依据,但是CT检查具有辐射,会对患者身体带来伤害。而MRI检查方式较为安全,同时,MRI检查时可以全方位观察图像,便于观察游离的椎间盘,临床诊断率较高[4]。研究发现,MRI与CT具体诊断过程中各有优异,具体使用过程中应根据患者情况综合考虑。

综上所述,对腰椎间盘突出患者采用MRI与CT诊断时,MRI诊断准确率优于CT,在影像学病理检出率中,MRI与CT诊断各有优势,实际诊断过程中应根据患者具体情况选择诊断方式。

参考文献:

[1]刘永, 滕云. 腰椎间盘突出MRI与CT诊断的临床价值分析[J]. 医学影像学杂志, 2016, 26(9):1734-1736.

[2]刘爱峰, 王平, 杨硕. 基于CT值的腰椎间盘突出症坐标分区法[J]. 国际生物医学工程杂志, 2017, 40(5):368-371.

[3]高俊. CT检测联合核磁共振成像在腰椎间盘突出治疗中的应用[J]. 陕西医学杂志, 2017, 46(4):517-519.

[4]张宇, 张世衡, 曹文广. CT和MRI诊断最外侧腰椎间盘突出症临床对比研究[J]. 中国医师进修杂志, 2016, 39(10):925-927.