针对于电力工业,在我国能源生产和消费的领域内占据着重要的地位,深刻影响着我国的可持续经济发展与综合国力的提升。因为经济可持续增长与经济增长之间有着密切的联系,所以能源、环境与经济三者之间也是有着必然的联系。同时,电力工业,在我国能源生产和消费领域方面也扮演着重要的角色,要想更好地落实“十三五”节能减排目标,应与资源优势紧密结合,认识到科技创新的重要作用,不断升级和完善燃煤发电、炼油化工技术,致力于能源加工转化率的提升,同时满足清洁化的利用需求。因此,应对火电企业汽机侧有关技术经济指标进行深入分析,加强节能减排综合绩效运行评价模型的构建,保证电力企业节能减排目标早日提上日程。

一、汽机侧辅机优化改造方案

在电力企业经济运行方面,汽机辅机的现实意义不容忽视,以百万机组为例,详细论述辅机改造方案。要想将机组节能发电潜力充分发挥出来,通过高压缸的增容改造,旨在将高压缸设计效率提升上来,并给予机组发电出力一定的保证。辅机的性能,深刻影响着主机增容配套,其对于主机出力与预期目标是否相符起到一定的决定性作用。

(一)综合节能改造方案研究

在综合节能改造方案中,要想使凝结水泵扬程过大的问题得到顺利解决,应从凝结水泵实际需要扬程出发,将抽叶轮改造进行落实,然后改造处理抽掉叶轮的凝结水泵,也就是加强变频改造。其中,针对于抽叶轮改造,要想防止凝结水泵扬程余量过大问题的出现,在具体选型方面,应对实际运行凝结水系统参数深入分析,加强压力测点的安装,尤其在凝结水泵出口处、除氧器上水口处等,然后基于不同工况下进行压力的读取。而在变频改造方面,如果凝结水泵出口门全开,变频调节比较适宜,也就是说,在管路特性曲线不变的情况下,借助电源频率的变换,会使凝结水泵转数发生变化。通过分析变频调速的作用,有助于附加的节流损失的有效控制,进而保证良好的经济性。

(二)改造后效果及经济性分析

在叶轮变频改造后,起动时大电流不容易影响到电动机、传动系统等,保证调节阀调节品质,防止凝结水系统管道振动问题的发生。在相同负荷工况下,不投变频和投入变频电机电流均要进行严格的测试,相比于没有改造凝结水泵电机电流,改造前、后的凝结水泵的功率损耗应进行准确计算,从而为变频器的节能效果分析提供一定的依据,其中,改造前、后的功率因数分别为0.87、0.95。表1为不同负荷下凝结水泵改造前后电机节能比较:

表1不同负荷下凝结水泵改造前后电机节能比较

(三)冷却塔经济性能分析

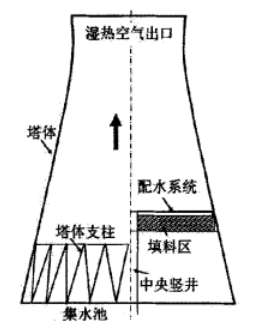

首先,冷却塔具有较强的散热性,在工业生产和空调系统等方面得到了广泛应用。借助冷却塔的使用,在将废热排放到空气中以后,通过与向河流、湖泊等领域进行对比,其造价水平并不高,且便捷性显著。现阶段,在电力系统中,冷却塔的主要应用形式主要以自然通风逆流湿式冷却塔为主【1】,其运行费用较低,而且不易引发故障问题,维护的难度也比较低。由此可以看出,对于现代火电厂来说,冷却塔的运行效率不容忽视。自然通风冷却塔结构示意图如图2所示:

图2自然通风冷却塔结构示意图

二、现役火力发电机组汽机侧节能优化措施

第一,在机组设备节能优化改造方面,应从实际情况出发,对设备与系统间的关系进行不断调整和改进,将机组的调整试验进行落实【2】,充分考虑系统的各项因素。但是汽机侧运行系统工况特性的复杂程度显著,应注重汽机侧主辅机设备工况数据的及时提取,并对机组改造前后各运行指标进行对比,为机组改造效果的鉴定提供合理的依据。

第二,通过电厂余热资源利用,虽然高效率、低成本优势可以得到保证,但是在溴化锂吸收式制冷设备等影响下,一旦机组排热至大气,很难将冬夏季的供暖冷的利用率提升上来。通过双效溴化锂吸收式热泵【3】,有助于提升制热效率,进行制冷或供热的设备仅仅为1套即可,进而对投资成本进行控制。但是仍然需要持续创新。

第三,针对于耗差分析系统,可以持续化监测和分析相关运行参数,其大数据的数量占比性质显著。另外,为了保证现场测点布置的合理性,并将数据采集的校核水平提升上来,应深入分析不同机组的类型。同时,基于相关运行人员的角度,应与耗差的分析结果紧密结合,注重运行方式的不断改进,确保检修改造的科学化水平,进而有效控制机组运行的煤耗率。

三、结束语

总之,在机组设备的节能改造方面,必须要从实际情况出发,将设备与系统间的耦合关系调整到最佳,我国作为能源大国之一,要想实现向能源强国的顺利转变,必须要积极抓住机遇,积极渗透节能环保特质。

参考文献:

[1]朱宝, 谢尉扬, 方匡坤, 顾伟飞. 火力发电机组蒸汽喷射式抽真空系统节能特性试验研究与分析[J]. 真空科学与技术学报, 2020, 40 (09): 808-812.

[2]谢尉扬, 朱宝, 祝相云, 赵佳骏. 火力发电机组凝汽器抽真空系统节能改造优选方案研究[J]. 热力发电, 2020, 49 (04): 114-118.

[3]朱宝, 谢尉扬, 黄启川, 罗永强. 火力发电机组水环式真空泵深度冷却改造试验研究与分析[J]. 汽轮机技术, 2019, 61 (03): 237-240.