1. 储能商业应用的选择

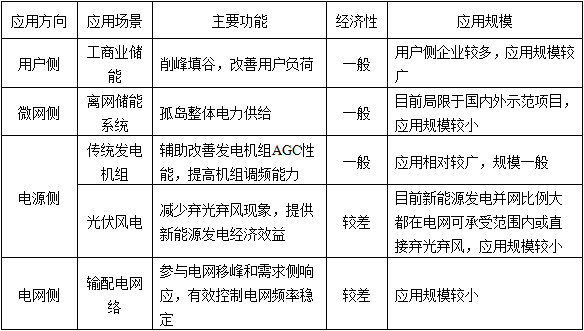

近几年来,新能源储能产业的发展相对迅速,储能在其市场领域的应用方向正变得越来越清晰。电力市场的应用始终是储能产业发展的主体,根据现有电力市场的特征及其相关配套政策,连同储能的经济收益和应用规模等,可归纳如下表所示。

表 储能市场应用方向简析

上述简析可以看出,从经济性和应用规模来看,用户侧工商业储能相较于其他储能的应用方向和应用场景来看,目前是较容易实现套利具备经济性并形成应用规模效应的市场应用,是许多储能企业发力的起点。

2. 合同能源管理模式

在现有的国内政策和电力市场环境中,储能的高成本和经济差异仍然是限制储能应用的关键因素。由于储能设备前期投入成本较大、成本回收周期较长,储能利润空间有限,用户侧工商业用户往往不太愿意自己投入储能设备,因此,不利于储能市场的进一步发展。为了拓展储能应用,开拓储能市场,国内企业纷纷开始探索适合储能应用的商业模式。

通过合同能源管理模式,新能源储能企业的主要盈利依靠峰谷电价差所节约下来电费以及为用电企业降低容量电费和需量电费所带来的收入。由于该商业模式不需要用户的任何投入,仅需要工商业用户提供一块可以安置储能设备的场地,因此工商业用电企业安装储能系统的积极性普遍较高,对储能的大范围推广起到了促进作用。

3. 经济性分析

新能源储能企业在投资储能系统前,将着重考虑投资的经济性,相关指标主要包括如下三大类,一类为合同能源管理所约定的峰谷价差、储能系统功率容量、与用户的分享比例和年运行天数等因素;一类为储能系统全使用周期内的购置成本、运维成本和置换成本因素;一类为影响储能系统的经济收益指标如电池循环寿命、系统综合效率和电池残值等因素。以下主要从储能的系统成本和经济收益这两个层面,分析在典型应用场景下储能项目实施的经济性。

由锂离子电池构成的储能系统在其全寿命周期内的成本主要由初期购置、运营维护和后期置换等成本构成。储能系统的初期购置成本主要包含了系统功率、系统容量、系统辅助和系统施工等成本。系统功率成本主要包含了双向变流器、监控系统、能量管理系统的成本;系统容量成本占了储能系统的绝大部分,主要包含了锂离子电池、电池模组和电池管理系统的成本;系统辅助成本主要包含了储能箱体、环控设备和消防安防设备的成本;系统施工成本主要包含了现场土建安装和配电改造的成本。储能系统的运行和维护成本主要是用于将储能系统维持在良好的运行状态的成本。储能系统的后期置换成本主要为需要重新购置储能系统所产生的成本。

储能系统在用户侧削峰填谷的应用,其经济收益主要包含直接收入和间接收入两方面内容。直接收入主要通过储能系统运行削峰填谷模式,利用低电价的谷电充电在高电价时的峰值放电,通过电价差获利。储能系统的间接收入一般体现为通过储能项目的政策性补贴、降容降需费用和参与需求侧响应等的经济效益。由于间接收益在未来存有很多不确定性的因素,因此在做经济收益测算时可暂缓忽略。

4. 应用案例

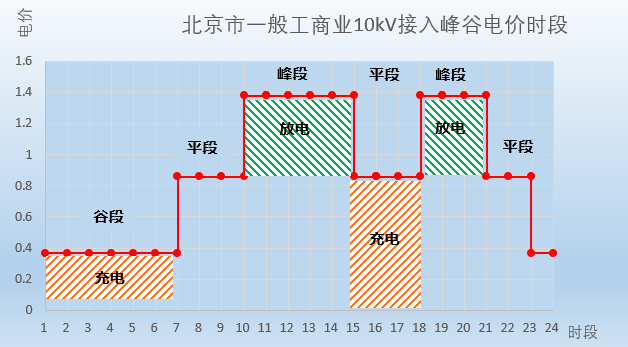

下图以北京市一般工商业项目为例,根据北京市一般工商业电价政策以及用户典型日负荷曲线,在23点至7点的谷值电价区间储能系统可进行充电,至早上7点前储能系统处于理论充满电状态;在10点至15点的峰值电价区间储能系统跟随负荷功率进行放电至理论放空状态。在15点至18点的平值电价区间储能系统可再一次进行充电至理论充满;在18点至21点的又一个峰值区间储能系统跟随负荷功率进行放电,21点前储能系统理论电量放空。在24小时内储能系统采用两充两放混合充放电运行模式,完成两个完整的充放电循环过程。 图 北京市一般工商业10kV电价时段分布及削峰填谷原理(非尖峰时段)

图 北京市一般工商业10kV电价时段分布及削峰填谷原理(非尖峰时段)

新能源储能合同能源管理的合同期限一般为10年,假设按照10MWh的储能系统装机容量进行投资,储能功率与储能容量按照1:3进行配比,依据上述初始购置成本和10年运营维护成本的计算构成,总投入约为2000万元。以平均90%的放电深度和放电综合效率为基础,结合北京市一般工商业峰谷平电价,得到日节能费用约为1.13万元,假设储能企业的分成比例为90%,年收益约为366万元,储能投资的回收期约为6年。综合新能源储能企业其他经营数据,税前内部收益率IRR约为10%左右,具有一定的经济性。

结语:新能源储能企业在保持传统应用模式的基础上,应结合特定的应用场景、积极挖掘新的应用范围、衍生细分应用领域、打造新的商业模式方能获得更大的发展,提升其经济性。

参考文献:

[1] 陈昆灿,林红阳,江熠,等. 储能电站商业模式初步研究[J].能源与环境,2017,5(1):34-39

[2] 刘坚. 储能技术经济性现状及商业化运行障碍[J].中国能源,2017,39(7):36-40

[3] 刘畅,徐玉杰,张静,等. 储能经济性研究进展[J].储能科学与技术,2017,6(5):1084-1093

[4] 杨舒婷,曹哲,时珊珊,等. 考虑不同利益主体的储能电站经济效益分析[J].电网与清洁能源,2015,31(5):89-93