引言

施用充分腐熟的农家肥来培肥土壤在中国有着悠久的历史,而且在无机化肥大范围使用之前,农家肥是改良土壤结构、培肥土壤和增加农作物产量的有效措施[1]。有机肥料是以畜禽粪便、动植物残体等富含有机碳的副产品资源为主要原料,经微生物分解或发酵腐熟后制成。众多研究表明施用有机肥处理的作物产量比施用化肥和对照处理有显著的提高,且有逐年上升的趋势[2]。

佟小刚等[3]研究表明:长期有机物料投入均显著提高了潮土粗自由颗粒有机碳、微团聚体内物理保护颗粒有机碳及矿物结合有机碳的含量。廖敏等[4]的研究表明,长期施用有机肥,特别是有机肥与无机肥配施能提高土壤活性碳含量和土壤团聚体稳定性,从而保持和提高土壤质量和持续生产力。有机肥的施用使土壤中的有机碳含量显著提高,充足的碳源又为土壤微生物的栖息和繁殖提供了有利条件,继而土壤微生物代谢产生的活性物质又能促进农作物的生长、提高农产品的产量和品质[5-7]。本研究利用田间试验探讨了不同有机物料配施化肥对土壤碳氮含量和肥料利用率的影响,为选择更好的塿土区土壤培肥方式提供科学理论和实践依据。

1材料与方法

1.1试验地概况

试验地设在陕西省杨凌国家农业高新技术产业示范区西北农林科技大学教育部旱区农业水土工程重点实验室灌溉试验站,海拔521 m,属于暖温带季风半湿润气候区,全年无霜期221 d,降水多集中在7 ~ 10月,年降雨量600~680 mm。供试土壤为土垫旱耕人为土。有机碳8.14 g/kg,全氮0.95 g/kg,全磷0.83 g/kg,全钾20.42 g/kg,速效磷20.91 mg/kg,速效钾134 mg/kg,土壤pH 8.20,土壤容重为1.37 g/cm3。

1.2试验设计与管理

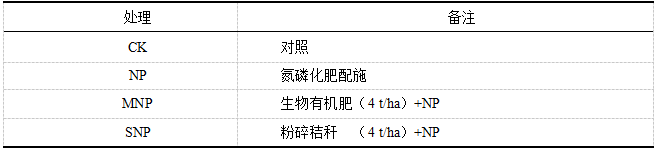

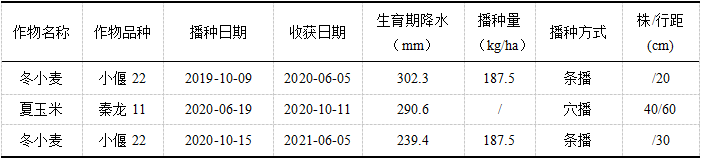

试验于2019年10月开始,共设雨养和灌溉两种水分条件,每种条件下6个处理,每个处理3次重复,随机排列,一共36个小区,小区面积10 m2。作物体系为冬小麦(小偃22)—夏玉米(秦龙11)轮作,一年两熟。冬小麦行距30 cm,夏玉米行距60 cm,株距40 cm。氮磷(NP)代表氮磷化肥,冬小麦施肥量:基肥120 kg/ha N和100 kg/ha P2O5,拔节期追肥为30 kg/ha N(氮肥为尿素,磷肥为过磷酸钙);夏玉米施肥量:基肥225 kg/ha N +90 kg/ha P2O5(氮肥为尿素,磷肥为磷酸二铵)。供试生物有机肥为西安紫瑞生物科技有限公司的佳禾家旺生物有机肥,秸秆为粉碎小麦秸秆。生物炭过5 mm筛备用。灌溉试验小区使用滴灌。冬小麦—夏玉米轮作田间试验处理设置见表2-1。作物种植记录见表1、表2。

表1冬小麦—夏玉米轮作田间试验处理设置

表2 作物种植记录

1.3测定项目与方法

1.3.1 样品采集与测定项目

分别于试验开始前和冬小麦收获后采集土壤样品。按照S形路线和“随机”多点混合原则,每个小区的样点数为6 ~ 8点,深度为0 ~ 20 cm耕作层,四分法取混合样l ~ 2 kg。样品带回室内去杂、过2 mm筛后分成两份,其中1份鲜样保存于4°C冰箱中供土壤微生物碳(SMBC)和土壤微生物氮(SMBN)测定用;另1份风干后磨碎过筛供土壤有机碳(SOC)和土壤全氮(TN)。0 ~ 200 cm剖面新鲜土壤样品:每20 cm一层,每小区10个分析样品,用于测定土壤有机碳和全氮含量。

2结果与分析

2.1有机物料投入对土壤有机碳含量的影响

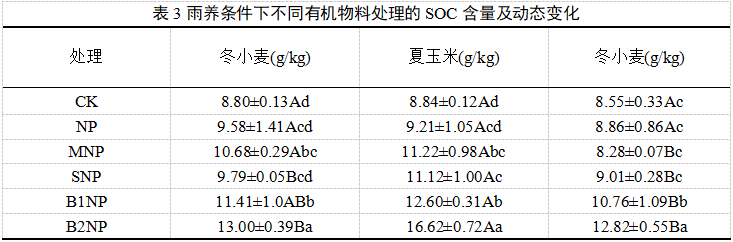

2.1.1雨养条件下有机物料投入对土壤有机碳含量的影响

雨养条件下有机物料投入对土壤有机碳含量的影响见表3。第一茬冬小麦收获后各处理SOC含量在8.80 ~ 13.00 g/kg之间,除SNP处理外其它有机物料投入均显著大于CK(P<0.05),其中B2NP、B1NP、MNP处理的SOC含量相对于NP分别显著提高了35.7%、19.1%和11.5%(P<0.05)。夏玉米收获后SOC含量较第一茬冬小麦收获后均有所提高,其中SNP、B2NP分别显著提高了13.6%和27.9%(P<0.05)。

注:小写字母不同表示同列处理间差异显著(P<0.05)。

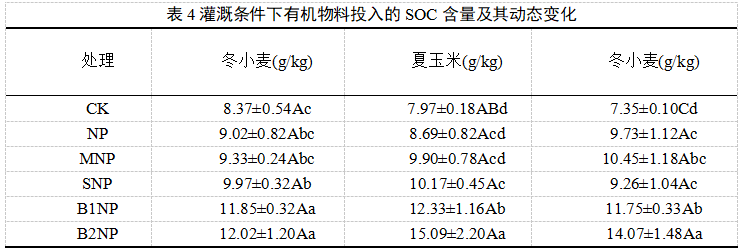

2.1.2灌溉条件下有机物料投入对土壤有机碳含量的影响

灌溉条件下有机物料投入对SOC含量的影响见表4。第一茬冬小麦收获后SOC含量相对于NP都有所提高,其中B2NP、B1NP分别显著提高了35.3%和31.4%(P<0.05)。夏玉米收获后SOC相对于第一茬冬小麦收获后有提高趋势,但差异不显著,且各施肥处理SOC含量趋势同第一茬冬小麦收获后,其中B2NP、B1NP处理SOC含量相对于NP分别显著提高了73.6%和41.9%(P<0.05)。第二茬冬小麦收获后SNP处理SOC含量较低,可能是秸秆C/N比较大,腐解较慢[9]。

注:小写字母不同表示同列处理间差异显著(P<0.05)。

2.2有机物料投入对土壤全氮含量的影响

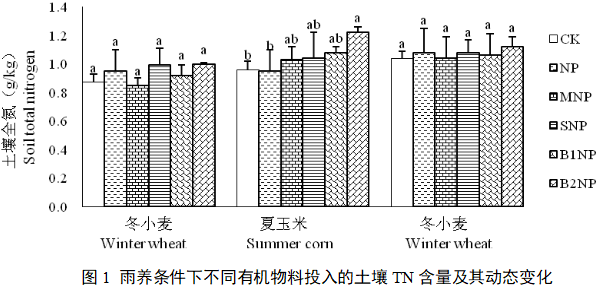

2.2.1雨养条件下有机物料投入对土壤全氮含量的影响

雨养条件下有机物料投入对土壤全氮(TN)含量的影响及其动态变化见图1。雨养条件下第一茬冬小麦收获后各施肥处理土壤TN含量的增量在0.05 g/kg ~ 0.13 g/kg之间,各处理间差异不显著。夏玉米收获后土壤TN含量各处理相对于第一茬冬小麦收获后有提高趋势,各有机物料投入处理相对于NP的增量在0.08 ~ 0.27 g/kg之间,其中B2NP的土壤TN含量相对于第一茬冬小麦收获后显著提高22%,其它处理差异均未达到显著水平(P>0.05)。三茬作物连续种植后,各有机物料投入土壤TN含量均有所增加,增量分别为0.19 g/kg、0.09 g/kg、0.14 g/kg和0.12 g/kg,这与前人研究有机物料投入对土壤TN含量影响的结果一致[10]。

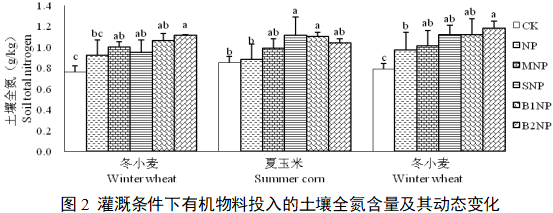

2.2.2灌溉条件下有机物料投入对土壤全氮含量的影响

灌溉条件下有机物料投入对土壤TN含量的影响及其动态变化见图2。第一茬冬小麦收获后土壤TN含量各有机物料投入均显著大于CK,其中B2NP相对于NP显著提高了21%(P<0.05),其它三个处理相对于NP有所提高,但差异不显著。连续种植三茬作物季节间土壤TN含量差异不显著。相对于雨养条件下灌溉条件下土壤TN含量各有机物料投入均高于雨养条件下的对应处理。王凌等[11]研究表明适量水分有利于提高土壤有机碳含量,提高微生物活性。

2.3有机物料投入对土壤微生物碳含量的影响

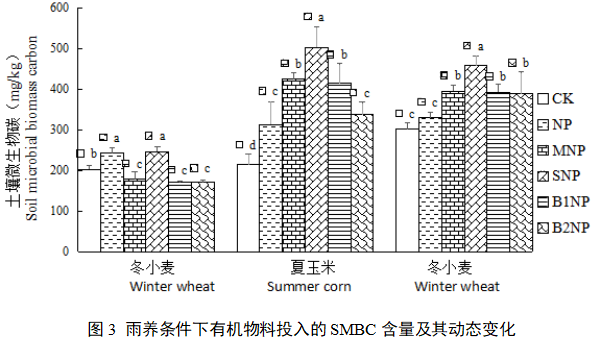

2.3.1雨养条件下有机物料投入对土壤微生物碳含量的影响

雨养条件下不同有机物料投入对土壤微生物碳(SMBC)含量的影响及其动态变化见图3。第一茬冬小麦收获后SMBC含量在170.5 ~ 246.2 mg/kg之间,从大到小依次为SNP≈NP>CK>MNP≈B2NP≈B1NP(P<0.05),其中MNP、B2NP、B1NP处理的SMBC含量相对于NP分别显著降低27%、30%和30%。夏玉米收获后SMBC含量在214.0~503.3 mg∙kg―1之间,从大到小呈现SNP>MNP≈B1NP>B2NP≈NP>CK的趋势(P<0.05),依次较CK显著增加了135%、99%、93%、58%和46%。

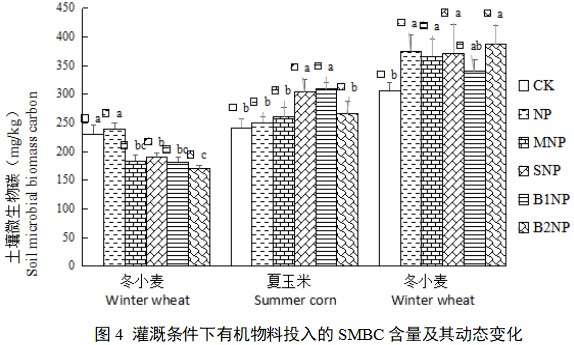

2.3.2灌溉条件下有机物料投入对土壤微生物碳含量的影响

灌溉条件下有机物料投入对土壤微生物碳含量的影响及其动态变化见图4。第一茬冬小麦收获后SMBC含量在170.0 ~ 239.5 mg/kg之间,各有机物料投入较NP和CK均有显著下降,MNP ~ B2NP处理依次比NP显著下降了23%、21%、24%和29%(P<0.05)。夏玉米收获后SMBC含量在234.6 ~ 309.3 mg/kg之间,呈现B1NP和SNP显著大于其余处理的趋势(P<0.05),其主要原因可能是生物有机肥、秸秆、生物炭的C/N比分别为11.7、50.0和46.0,其中较大C/N比的有机物料投入土壤后,在温度偏低冬小麦季未能完全腐解,并导致部分土壤矿质氮被生物固持,在后茬玉米播种后,随着高温多雨条件下有机物料腐解的进一步进行,部分生物固持的氮会释放出来,从而提高了玉米季的SMBC和SMBN含量,这与刘杏认和张静[12]等的研究结果一致。

3.结论

不同有机物料投入均可提高土壤有机碳含量。三茬作物后,雨养和灌溉条件下土壤有机碳含量均呈现B2NP>B1NP>SNP>MNP>NP>CK的趋势,增加幅度与有机物料全碳含量有关。与NP相比,B2NP土壤有机碳含量三茬作物收获期分别平均显著提高35.5%、77.1%和44.6%;B1NP分别显著提高20.1%、39.4%和21.1%,说明生物炭投入可持续提高土壤肥力;

不同有机物料投入下,三茬作物收获后的土壤微生物碳氮含量。因此,各有机物料均能提高土壤微生物量,其中秸秆的提升效果最好,生物炭和生物有机肥次之。

参考文献

[1] 杨志臣, 吕贻忠, 张凤荣, 等. 秸秆还田和腐熟有机肥对水稻土培肥效果对比分析[J]. 农业工程学报, 2008, 24(3): 214-218.

[2] 王立刚, 李维炯, 邱建军, 等. 生物有机肥对作物生长, 土壤肥力及产量的效应研究[J]. 土壤肥料, 2004 (5): 12-16.

[3] 佟小刚, 黄绍敏, 徐明岗, 等. 长期不同施肥模式对潮土有机碳组分的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2009, 15(4): 831-836.

[4] 廖敏, 彭英, 陈义, 等. 长期不同施肥管理对稻田土壤有机碳库特征的影响[J]. 水土保持学报, 2011, 25(6): 129-133.

[5] Kanchikerimath M, Singh D. Soil organic matter and biological properties after 26 years of maize–wheat–coNPea cropping as affected by manure and fertilization in a Cambisol in semiarid region of India[J]. Agriculture, ecosystems & environment, 2001, 86(2): 155-162.

[6] 袁玲, 杨邦俊, 郑兰君, 等. 长期施肥对土壤酶活性和氮磷养分的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 1997, 3(4): 300-306.

[7] 李海波, 韩晓增, 王风. 长期施肥条件下土壤碳氮循环过程研究进展[J]. 土壤通报, 2007, 38(2): 384-388.

[8] 鲍士旦 2000. 土壤农化分析 [M]. 中国农业出版社.

[9] 武继承, 杨永辉, 郑惠玲, 等. 不同水分条件对小麦-玉米两熟制作物生长和水分利用的影响[J]. 华北农学报, 2010, 25(1): 126-130.

[10] 李娟, 赵秉强, 李秀英, 等. 长期有机无机肥料配施对土壤微生物学特性及土壤肥力的影响[J]. 中国农业科学, 2008, 41(1): 144-152.

[11] 王凌, 郝桂琴, 何玲, 等. 不同水氮条件下不同微生物腐解剂对玉米秸秆腐解效果研究[J]. 2013 中国环境科学学会学术年会论文集 (第八卷), 2013.

[12] 刘杏认, 任建强, 刘建玲. 不同氮水平下有机肥碳氮比对土壤硝态氮残留量的影响[J]. 干雨养条件下区农业研究, 2006, 24(4): 30-32.